- مسلحون يقتلون مرافق برلماني عراقي داخل منزله

- لليوم الثاني.. الدينار العراقي يواصل تعافيه الطفيف أمام الدولار

- مرصد حقوقي يهاجم السفير الروسي: يسوق لتجنيد العراقيين في حرب أوكرانيا

- العراق ضمن الدول العربية الأقل سناً للزواج عام 2025

- غزة بعد الاتفاق.. شهيد بغارة إسرائيلية على القطاع وأوامر بالاستيلاء على أراضي بالضفة

- إسرائيل تسمح لحماس بالعمل بالمنطقة الصفراء للبحث عن جثث الرهائن

- مصر.. تفاصيل إنقاذ سائحة إسبانية "انزلقت داخل الهرم"

- تجربة خطرة في السماء.. ترامب يعلق على خطوة بوتين "النووية"

- أورتاغوس تتوجه للبنان بعد تل أبيب.. ورسالة تتخطى حصر السلاح

- "سأحب رؤيته".. ترامب يُعلق على إمكانية لقاء كيم جونغ أون

- هل يعيد الإعلان الدستوري توازن السلطة بين الضفة وقطاع غزة؟

- ترامب يُعلق على اختبار روسيا لصاروخ يحمل رؤوسا نووية

- ترامب: اختبار روسيا للصاروخ الجديد غير "مناسب"

- مصدر فلسطيني: لا توافق على رئاسة لجنة إدارة غزة مع حماس

- اتهامات للدعم السريع بارتكاب "مجزرة مروعة" في كردفان

- فتح: رئيس لجنة غزة يجب أن يكون وزيرا بالحكومة

- أمر اعتقال جديد لأكرم إمام أوغلو بتهمة التجسس

- الحرب قسّت القلوب والنفوس.. لاكروا: المجتمع الإسرائيلي تلتهمه الوحشية

قبل الطوفان بكثير.. إسرائيل وخطط محو الإنسان من غزة

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قبل تأسيسها بعقود، حددت الصهيونية منذ أواخر القرن التاسع عشر المشكلة السكانية باعتبارها عقبة أساسية ستواجه الدولة التي يخطط اليهود لإقامتها، وأكد بن غوريون عام 1947 أنه "لا يمكن أن تكون هناك دولة يهودية مستقرة وقوية ما دامت الأغلبية لا تتعدى 60%".

وفي مرحلة مبكرة جدا كتب تيودور هرتزل (مؤسس الحركة الصهيونية ) في يومياته عام 1859: "سوف نسعى لطرد السكان الفقراء عبر الحدود دون أن يلحظهم أحد". في عام 1948 كان بن غوريون يُقر بأن المشكلة لم تعد مساحة الأرض التي يجب الاستيلاء عليها، وإنما مستقبل الفلسطينيين الذين يعيشون فوق تلك الأرض.

اقرأ أيضا

list of 2 items* list 1 of 2 شابه أباه فظلم.. من أين جاء سموتريتش وماذا يريد؟

* list 2 of 2 مشروع سموتريتش لمحو فلسطين end of list

وكما يذكر المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه في كتابه "التطهير العرقي في فلسطين" فقد كان هدف الصهيونية دائما هو بناء "قلعة بيضاء" (غربية) في عالم "أسود" (عربي)، والدفاع عنها، وهو ما جعل حق العودة خوف اليهود الإسرائيليين الدائم، إذ سيعني تفوق العرب -عدديا- عليهم.

عبر عقود هي عمر الكيان المحتل، ورغم تركيزه على جوانب أخرى من بينها القدرة النووية والدعم الأميركي، لم تتوقف محاولات التخلص من صاحب الأرض، تلك "الكارثة الديموغرافية"، التي وضعت حكومات الكيان المحتل أمام قرارات مهمة، على رأسها الانسحاب من غزة عام 2005، حيث رأى أرييل شارون -بين أسباب متعددة أخرى- أن الانسحاب أفضل حل لها.

وللسبب ذاته كانت غزة في مرمى نيران السياسات الإسرائيلية منذ عام 1948 بوصفها عقدة ديموغرافية في قلب المشروع الإسرائيلي، وتُظهر الوثائق والشهادات أن ما كان يجري في غزة من حروب تقليدية تواصل بحلقات من مشروع هندسة ديموغرافية قسرية لإعادة تشكيل الخارطة السكانية بالقوة.

محاولات لم تتوقف، وإن اتخذت أشكالا مختلفة، بدأت بالتهجير الجماعي أثناء النكبة، إلى المحاولات الفاشلة لنقل السكان بعد حرب 1967، وصولا إلى الحرب الكارثية التي شهدها القطاع منذ عام 2023، وبينما تتحدث إسرائيل عن الدفاع عن أمنها، يكشف الواقع أن ما يتعرض له قطاع غزة هو مرحلة أخرى من مشروع تفريغ سكاني طويل الأمد، تجري هندسته بعناية عبر أدوات الحرب، والحصار، والضغط الاقتصادي، بهدف واحد؛ اقتلاع الفلسطيني من أرضه.

من النكبة إلى العدوان الثلاثي

مع إعلان قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي في مايو/أيار 1948، بدأت واحدة من أكبر عمليات التهجير القسري في التاريخ الحديث، حيث طُرد ما يقرب من 750 ألف فلسطيني من ديارهم تحت قوة النار والمذابح، وهدم المدن، وحرق القرى، من بينهم نحو 200 ألف لاجئ تدفقوا إلى قطاع غزة، ما ضاعف عدد سكانه.

قبل عام 1948، لم يكن عدد سكان القطاع قد تجاوز 80 ألف نسمة، لكن المشهد الديموغرافي انقلب بعد النكبة رأسا على عقب، بعدما تحوّل القطاع الضيق إلى ملاذٍ لعشرات الآلاف الذين هجّرتهم قوات الاحتلال من مُدنهم وقُراهم، وبحلول نهاية العام نفسه، كان القطاع يضم ما بين 200 إلى 250 ألف لاجئ، استقروا قسرا في ثمانية مخيمات أنشأتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

في أوائل الخمسينيات، ظهر أول مشروع يهدف إلى تهجير اللاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، في محاولة لتوطينهم بعيدا عن أرضهم وقضيتهم، ففي الفترة ما بين عامي 1953-1955، طُرحت خطة لتخصيص نحو 50 ألف فدان (ما يعادل 210 كيلومتر مربع) شمال غربي سيناء، لزراعة الأرض وإقامة تجمعات سكنية للاجئين الفلسطينيين.

وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول 1953، وقَّعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اتفاقا مع الحكومة المصرية ، ينص على تقديم مصر للأراضي المطلوبة، مع التزامها بتوفير كميات كافية من مياه نهر النيل لري المشروع سنويا.

ورغم الطابع "الإنساني" الذي بدا في أهداف هذا المشروع، فقد تنبّه الفلسطينيون سريعا إلى أبعاده السياسية، فرأوا فيه محاولة لتصفية قضية اللاجئين وقطع الطريق على حق العودة، فلقي معارضةً شاملة وعنيفة من فلسطينيي القطاع الذين خرجوا إثر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في 28 فبراير/شباط 1955 في مظاهرات قوية انطلقت في مطلع مارس/آذار رفضا لمشروع التوطين.

هكذا أسهم الوعي الشعبي، إلى جانب المواقف السياسية الرافضة، في إفشال المشروع ووقف تنفيذه، فوافقت الحكومة المصرية بزعامة جمال عبد الناصر على إلغائه، وكان عدد مَن سيُرحَّلون وفق الاتفاق نحو 60 ألف فلسطيني.

في خريف عام 1956، وبينما كانت أنظار العالم تتجه إلى أزمة تأميم قناة السويس، شنَّت إسرائيل، بدعمٍ مشترك من بريطانيا وفرنسا، عدوانا ثلاثيا على مصر، وخلف غبار الحرب في سيناء، استغلت إسرائيل الفرصة لتدخل قطاع غزة لأول مرة منذ نكبة 1948 ، وتجتاحه بالكامل في نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام.

خلال الأشهر القليلة التي فرضت فيها إسرائيل سيطرتها على القطاع التي استمرت حتى مارس/آذار عام 1957، ارتكب جيش الاحتلال مجازر مروّعة، راح ضحيتها نحو 1200 فلسطيني في مدينتَيْ خان يونس ورفح وحدهما، وفق شهادات ووثائق تاريخية.

ورافق تلك الانتهاكات عمليات تهجير قسري لمئات العائلات الفلسطينية نحو صحراء النقب وعلى مقربة من الحدود المصرية، في محاولة لتفريغ القطاع من سكانه الأصليين.

ووفقا لوثائق إسرائيلية، ذكر وزير المالية آنذاك، ليفي إشكول، تخصيص ميزانية قُدِّرت بنصف مليون دولار لدعم هذا المشروع، في إطار خطة ممنهجة لإنهاء الوجود الفلسطيني في غزة.

لكن المخطط اصطدم بجدار الرفض الفلسطيني والمقاومة الشعبية، وبموقف حاسم من الرئيس المصري جمال عبد الناصر، الذي رفض محاولات توطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء، وتحت ضغط دولي متصاعد، قادته الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في الأمم المتحدة ، اضطرت إسرائيل إلى الانسحاب من القطاع في مارس/آذار 1957، مُعلنة نهاية موجة التهجير في تلك المرحلة، ولكن دون أن تُغلق ملفات المجازر والانتهاكات التي لا تزال محفورة في الذاكرة الجمعية لأهالي غزة.

حرب 1967.. "سنُنكر الخطة إذا كُشف عنها"

في أعقاب حرب عام 1967، طرحت الحكومة الإسرائيلية في مداولاتها الداخلية سلسلة من التصورات بشأن مستقبل قطاع غزة، كان أبرزها مشروعا إستراتيجيا لتفريغ القطاع من سكانه الفلسطينيين عبر ما سُمّي بـ"الهجرة الطوعية"، تمهيدا لضمّ القطاع إلى إسرائيل.

وبحسب وثائق رسمية، اقترح رئيس الوزراء آنذاك، ليفي أشكول، خلق أزمة إنسانية مركّبة في القطاع عبر تدمير قطاع الزراعة المحدود، ما من شأنه دفع الفلسطينيين إلى مغادرة غزة تحت وطأة الظروف المعيشية القاسية، فيما ذهب وزير الدفاع حينها -موشيه دايان- أبعد من ذلك، واضعا هدفا صريحا يقضي بتقليص عدد سكان القطاع من 450 ألفا إلى 100 ألف فقط، معتبرا أن هذا هو العدد الذي يمكن لإسرائيل التعايش معه.

وفق مقال نشرته مجلة الدراسات الفلسطينية عام 2025، فقد كانت دولة الاحتلال تواجه معارضة دولية ترفض الترحيل، ولم يكن بإمكانها تنفيذ عملية إبادة واسعة كتلك التي نفذتها عام 1948، ولتجنُّب ردات فعل دولية أكد دايان أنه سُيبقي الخطة سرية وسيُنكر وجودها حال كُشف عنها أو عُقدت لجنة تحقيق بشأنها.

هكذا أنشأت الحكومة الإسرائيلية وحدة سرية في 19 فبراير/شباط 1968، لتفعيل الخطة وتسهيل وتشجيع الهجرة من غزة، كانت الخطة تقضي بالسماح بحرية حركة السكان من القطاع إلى الضفة الغربية ، ومن ثم ترتيب مغادرتهم إلى الخارج عبر التنسيق مع وكالات سفر وحكومات أجنبية، وخصصت الحكومة الإسرائيلية موارد مالية ولوجستية كبيرة، وقدّمت حوافز مشجعة للراغبين في الهجرة، منها منح مالية ومساعدات لوجستية، كما تكفلت بدعم تكاليف السفر.

ووفق الوثائق، فقد شملت الدول المستهدفة لاستيعاب اللاجئين الفلسطينيين: الأردن، ودول الخليج العربي، وعددا من الدول الأوروبية، ورغم سريتها والدعم الحكومي الكبير المخصص لها فقد باءت الخطة بالفشل، بعد رفض الغالبية العظمى من سكان غزة مغادرة أراضيهم، وكان كل ما أسفرت عنه الجهود الإسرائيلية هو تهجير نحو 20 ألف فلسطيني فقط، وهو رقم بعيد جدا عن الهدف المرسوم.

غير أن إخفاق المشروع لم ينهِ الفكرة، لتلجأ إسرائيل لاحقا إلى تغيير في التكتيك، عبر استخدام العمل أداةً للتهجير، وتمثلت أولى هذه الخطوات في اقتراح قدمه دايان، خلال جلسة وزارية خُصصت لمستقبل الأراضي المحتلة، يقضي بترحيل سكان غزة إلى معسكرات في منطقة أريحا، تحت غطاء توفير فرص عمل لهم، على أن تُستكمل العملية لاحقا بترحيلهم إلى الأردن.

في صيف عام 1968، شرع الحكم العسكري الإسرائيلي في تنفيذ خطة لترحيل ما يقرب من 50 ألف لاجئ فلسطيني من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة إلى الأردن، في إطار سياسة ممنهجة هدفت إلى تفريغ القطاع من سكانه الأصليين، غير أن الحكومة الأردنية، التي تنبّهت إلى أبعاد هذه المحاولة، سارعت إلى اتخاذ تدابير مضادة، ففرضت قيودا صارمة على دخول لاجئي القطاع، واشترطت حصولهم على تصاريح خاصة موقَّعة من رئيس بلدية غزة آنذاك، رشاد الشوا، وهو ما أدى عمليا إلى إحباط المخطط الإسرائيلي ووقف موجة التهجير الجماعي.

لم يتوقف الأمر عند موقف الأردن، فقد أسهم رؤساء البلديات في الضفة الغربية بدور حاسم في تقويض المشروع، إذ رفضوا استقبال لاجئي غزة رغم الإغراءات الإسرائيلية التي شملت وعودا بالتمويل والاستثمار في مشاريع محلية، في محاولة لخلق حاضنة بديلة لهؤلاء اللاجئين داخل الضفة.

ورغم فشل هذه المرحلة، واصلت إسرائيل محاولاتها تحت غطاء "الهجرة الطوعية"، حيث كشفت تقارير أن جهاز " الموساد " وقّع في مايو/أيار 1969 اتفاقا مع حكومة باراغواي لاستيعاب نحو 60 ألف فلسطيني من قطاع غزة عمالا مهاجرين، ووفق الاتفاق، تقوم الحكومة الإسرائيلية بتغطية تكاليف سفرهم، فيما تتقاضى باراغواي 33 دولارا عن كل مهاجر، وتمنحهم تأشيرة عمل لأربع سنوات، ما يمهد لحصولهم على الجنسية لاحقا بموجب القانون الباراغوياني الذي يتيح التجنيس بعد خمس سنوات من الإقامة والعمل.

غير أن المشروع مُني بفشل ذريع، إذ لم يغادر عبر هذا البرنامج سوى العشرات من الفلسطينيين، في ظل وعي جماهيري متزايد بمخاطر تلك المخططات، وتمسك شعبي بحق العودة ورفض التهجير، أيًّا كانت وسائله.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

حرب أكتوبر 1973.. غزة بؤرة المقاومة

في أعقاب حرب أكتوبر 1973، لم تكن إسرائيل منشغلة فقط برصد المكاسب والخسائر على الجبهة، بل كانت تنظر أبعد من ساحات المعارك نحو مشروع أشد خطورة يتمثل في إعادة رسم الخارطة السكانية للفلسطينيين، وخصوصا في قطاع غزة، الذي بقي منذ 1967 بؤرة توتر ومقاومة، وعقبة أمام مشاريع السيطرة طويلة الأمد.

لم يكن المشروع جديدا كليا، ففي عام 1970، أطلق أرييل شارون، قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، خطة أمنية مُحكَمة تقوم على عزل المخيمات الفلسطينية، وتحويلها إلى جزر مغلقة، قابلة للتفكيك والاحتواء، كان جوهر خطته تهجير ما يصل إلى 38 ألف فلسطيني من القطاع، بعد تقطيع أوصال المخيمات وخلخلة بنيتها السكانية.

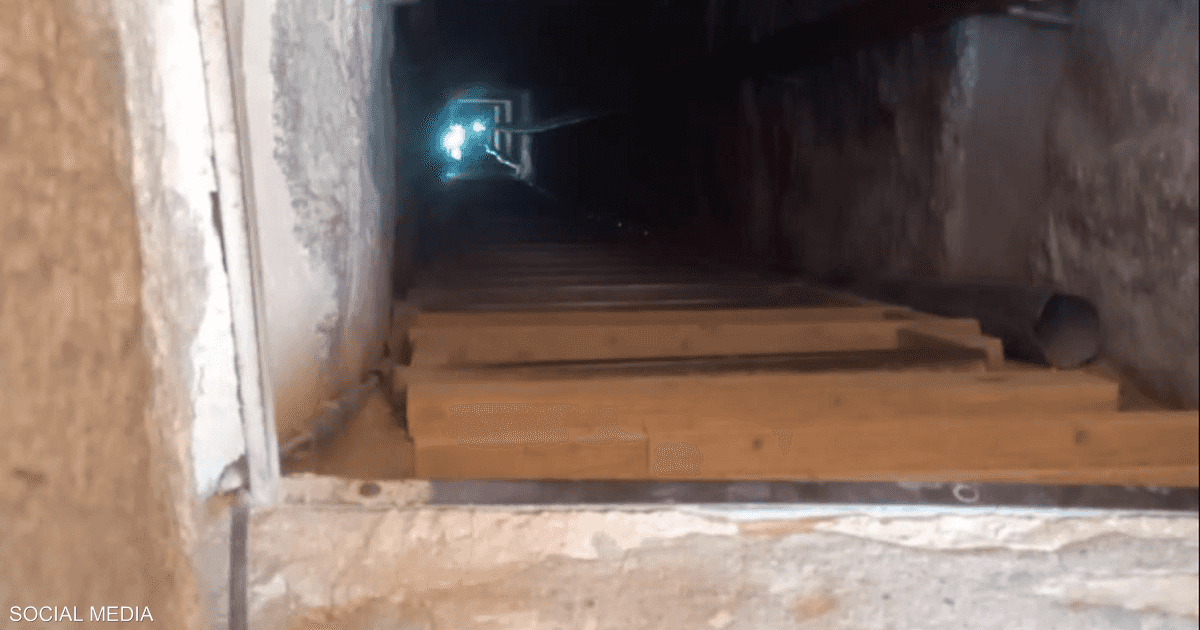

مع بداية التنفيذ، بدأت الجرافات الإسرائيلية بهدم آلاف المنازل في قلب المخيمات، وشُقَّت طرق عسكرية عريضة بين الأحياء، تُسهِّل دخول الدبابات وتمنع المقاتلين الفلسطينيين من استخدام الأزقّة حاضنة للمقاومة، وبحلول صيف يوليو/تموز عام 1972، كانت قوافل التهجير قد وصلت إلى العريش المصرية، حيث نُقل نحو خمسة آلاف فلسطيني، في حين تشير تقديرات مؤسسة الدراسات الفلسطينية إلى أن عدد المُهجّرين إلى سيناء بلغ نحو 12 ألف شخص.

ورغم أنها قد تبدو للبعض معزولة أو ذات طابع أمني محض، فقد كانت هذه الخطة أيضا امتدادا لسياسات أوسع بدأت مع ما عُرف بـ"خطة ألون" بعد نكسة 1967 ، التي اقترحت إقامة "كانتونات" فلسطينية مفصولة ومحاصرة، تمهيدا لتفريغ الأرض من سكانها أو إعادة توزيعهم، دون إعلان صريح بذلك.

لم يكن الهدف أمنيا فقط، بل كان ديموغرافيا وإستراتيجيا، إذ يشمل تفكيك المخيمات تفريغ غزة من جزء من سكانها، وكسر الرابط العضوي بين الفلسطيني وأرضه.

ومثلما حدث لسابقاتها، لم تُحقق الخطة غاياتها القصوى، فقد ظلّ سكان غزة، رغم الفقر والحصار والهدم، متجذّرين في أرضهم، وعاد كثير من المهجّرين إلى القطاع بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1978، كما واجهت هذه السياسات رفضا مصريا قاطعا، رسميا وشعبيا، لفكرة استقبال الفلسطينيين في سيناء، إدراكا لما تحمله من خطر على القضية الفلسطينية وعلى الأمن القومي المصري.

واجهت مشاريع التهجير انتقادات متصاعدة دوليا أيضا، وعُدَّت انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وخرقا لاتفاقيات جنيف التي تحظر الترحيل القسري للسكان من الأراضي المحتلة.

حرب 1982.. الهجرة "الطوعية"

في أعقاب حرب 1982 على لبنان، وإلى جانب أهدافه في السيطرة العسكرية على قطاع غزة، شرع الاحتلال في تنفيذ إستراتيجية تهجير صامتة تعتمد على ضغط اقتصادي واجتماعي وأمني مُمنهج لدفع الفلسطينيين إلى مغادرة أرضهم طوعا، بعيدا عن أي إعلانات رسمية.

بدأت السياسة بتضييق صارم على حركة العمال والتجار، وتقليص تصاريح العمل داخل إسرائيل، مع إغلاق متكرر للمعابر، ما أدّى إلى تفاقم البطالة والفقر واحتدام الأزمة الإنسانية في القطاع.

في الوقت ذاته، عزّزت إسرائيل وجودها الاستيطاني عبر إنشاء مستوطنات مثل "نتساريم" و"غوش قطيف"، مدعومة بشبكة طرق فيما بينها، عزلت الفلسطينيين وجعلت الحياة في القطاع أكثر قسوة، ليواجه سكانه محاولات تفكيك النسيج السكاني وخلق واقع ديموغرافي جديد.

على الجانب الأمني، نفّذت السلطات عمليات هدم منازل واسعة بذريعة "الأمن"، لتُجبر آلاف الفلسطينيين على النزوح داخليا، ما زاد من حالة التوتر والضغط السكاني، وهكذا رغم غياب التهجير الرسمي، دفعت هذه الإجراءات آلاف الفلسطينيين إلى الهجرة بحثا عن فرصة حياة خارج غزة.

وفي السياق ذاته، كشف مردخاي بن بورات الوزير في حكومة مناحم بيغن عن خطة طموحة لنقل نحو ربع مليون لاجئ فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى "مناطق جديدة"، بهدف إلغاء الصبغة السياسية للمخيمات وإنهاء ارتباطها بحق العودة، وقد رُوِّج لهذه الخطة داخل حكومة بيغن بوصفها أداة دعم سياسي، لكنها جُمِّدت بعد اندلاع حرب لبنان.

ورغم غياب أي إعلان رسمي بشأن خطة ترحيل جماعي، تشير التطورات الميدانية والإجراءات على الأرض إلى سياسة ممنهجة لترحيل السكان عبر "هندسة الخنق" الاقتصادي والديموغرافي، الأمر الذي اعتبره خبراء حقوقيون انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

انسحاب ولكن مع حصار غزة

رغم تفكيك إسرائيل أحادي الجانب لمستوطناتها في قطاع غزة عام 2005، لم يتوقف الاحتلال عن استهداف السكان الفلسطينيين بسياسة تهجير ممنهجة، تتخذ حتى اليوم شكل حصار اقتصادي خانق وضربات عسكرية متكررة، تدفع بغزة إلى حافة الانهيار.

منذ 2007، يفرض الاحتلال حصارا مشددا على القطاع، أدى إلى خنق اقتصاد غزة، وإعاقة خدمات الرعاية الصحية إلى حدٍّ كبير، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

لم تتوقف العدوانات على غزة، فغارات إسرائيل الجوية المتكررة في الأعوام: 2008-2009، و2012، و2014، و2018، وحتى عام 2021، زادت حجم الدمار، وأكدت أن السياسة لا تهدف إلى تحقيق أمن الكيان المحتل فقط، بل إلى ترهيب وإجبار الفلسطينيين على الرحيل، حدّ أن الأمم المتحدة حذرت عام 2012 من أن غزة قد تصبح "غير صالحة للسكن" بحلول عام 2020، وهو واقع بات يتجسد يوما بعد يوم.

مشروع "غيورا آيلاند 2010"

في عام 2010، طرح غيورا آيلاند، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مشروعا إستراتيجيا حمل عنوان "البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين"، نُشر عبر مركز بيغن–السادات للدراسات الإستراتيجية، بوصفه أحد أخطر المقترحات لإعادة رسم المشهد الجغرافي والديموغرافي الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة.

تَمثَّل جوهر المشروع في نقل سكان غزة إلى شمال سيناء، عبر توسيع القطاع جغرافيًّا من خلال اقتطاع 720 كيلومترا مربعا من الأراضي المصرية، على شكل مستطيل يمتد 24 كم شرقا من رفح إلى العريش، و30 كم جنوبا داخل سيناء، يكون هدفه الأساس هو خلق مساحة موسعة لغزة يمكّنها من استيعاب التمدد السكاني ويكون بديلا عن فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة.

في المقابل، يتنازل الفلسطينيون عن مساحة مساوية من أراضي الضفة الغربية لصالح إسرائيل ومستوطناتها، فيما تُعوّض مصر بأراضٍ من جنوب غرب النقب، ووفقا لآيلاند، فإن هذا الحل الإقليمي يعالج أزمات الاكتظاظ السكاني والاقتصادي في غزة، ويفتح الباب لتسوية الصراع بعيدا عن المسار السياسي المتعثر.

لكن بين السطور، لا تتوارى الرؤية الإسرائيلية القديمة–الجديدة في تصفية القضية الفلسطينية عبر تفكيك الجغرافيا، وتفريغ غزة من سكانها تدريجيا تحت غطاء التنمية والحلول العملية.

لاقى المشروع ترحيبا داخل أوساط يمينية إسرائيلية، لكنه واجه رفضا مصريا قاطعا، رسميا وشعبيا، بوصفه انتهاكا للسيادة وتهديدا للأمن القومي المصري، فضلا عن كونه محاولة مكشوفة لتصفية حق العودة وشرعنة الاحتلال.

ورغم أن المشروع لم يُنفذ رسميا، فإن أصداءه لا تزال حاضرة في مبادرات لاحقة، مثل "صفقة القرن"، ومحاولات متكررة لتدويل ملف غزة وفصله عن المسار الوطني الفلسطيني.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

خطة الحسم 2017.. تخلص من عُشر سكان غزة

في عام 2017، طرح عضو الكنيست الإسرائيلي ورئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش ما وصفه بـ"خطة الحسم"، ولم تكن خطة أمنية أو سياسية فحسب، بل كانت تصوّرا علنيا لتهجير جماعي هادئ، يستهدف الفلسطينيين في قطاع غزة تحت ستار "الهجرة الطوعية".

بحسب الخطة، دعا سموتريتش إلى تقديم تعويضات مالية للفلسطينيين الراغبين في مغادرة القطاع، في محاولة لتقليص عدد سكانه من أكثر من مليوني نسمة إلى ما بين 100 و150 ألفا فقط، "لو بقي في غزة 100 ألف فقط، لكان الحديث عما بعد الحرب مختلفا كليا"، وفقا لسموتريتش.

ورغم تسويقها بوصفها خيارا سلميا، فإن الخطة كانت تُمثِّل امتدادا لسياسات إسرائيلية قديمة تقوم على الضغط المعيشي والاقتصادي لإجبار السكان على الرحيل، لكنها طُرحت هنا لأول مرة بوصفها خطة رسمية من داخل الكنيست، مدعومة برؤية حزبية تعترف أن المشكلة ليست في سلوك الفلسطينيين، بل في وجودهم.

وصف مراقبون الخطة بأنها وجه حديث لسياسة التهجير القسري المقنّع، وخرق واضح للقانون الدولي الإنساني، بينما تجاهلت الحكومة الإسرائيلية حينها إدانة الخطة أو رفضها، ما عُدَّ صمتا يرقى إلى مستوى القبول.

صفقة القرن 2020.. وتهجير بالحصار

لم تكن "صفقة القرن" التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2020 مجرّد خطة سلام، بل كانت أشبه بخريطة تصفية ناعمة للقضية الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص لمصير قطاع غزة الذي تحوّل في الوثيقة من كيان سياسي إلى عبء ديموغرافي يستدعي التفريغ.

بين بنود الاستثمار والتنمية، طُرحت مشاريع بنية تحتية ضخمة بقيمة مليارات الدولارات، لكن المفارقة أن معظمها كان خارج القطاع، وتحديدا في شمال سيناء المصرية، تضمنت الخطة إقامة منطقة صناعية، وميناء، ومطار، ومجمعات سكنية مشتركة للفلسطينيين والمصريين، فيما بدا محاولة واضحة لدفع الغزيين نحو خارج الحدود، دون أي تحسين لحياتهم داخل وطنهم، فالوعود برفع الحصار عن غزة لم تأتِ إلا مشروطة بنزع سلاح المقاومة، وقبول الشروط السياسية المجحفة.

في المقابل، عُرض على الفلسطينيين باب خروج اقتصادي مُزخرف بالفرص، لكنه يحمل في جوهره دعوة صامتة للهجرة الجماعية تحت غطاء الاستثمار.

الأخطر أن الخطة فصلت غزة عن الضفة الغربية سياسيا، ما يعكس نية مبيّتة لتفكيك المشروع الوطني الفلسطيني إلى كيانات منفصلة، يسهل التحكم بها، وتوجيه سكانها نحو حلول إقليمية مثل توطين اللاجئين في سيناء.

هكذا قدّمت "صفقة القرن" رؤية جديدة للتهجير، لا عبر القصف أو القمع المباشر، بل من خلال الخنق الاقتصادي والتضليل التنموي، وما لم تستطع الحروب أن تُنجزه بالقوة، حاولت الخطة إنجازه عبر المال والضغط والحصار.

حرب أكتوبر 2023 وذريعة أخرى للتهجير

برزت فكرة تهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء ودول أخرى إلى واجهة النقاش العام والسياسي مباشرةً بعد هجوم 7 أكتوبر /تشرين الأول عام 2023، إذ سرعان ما احتضنها خطاب سياسي وإعلامي واسع داخل إسرائيل؛ الصحافة المحلية والقيادات في أحزاب الائتلاف والمعارضة وقادة رأي آخرون تناولوا الفكرة علنا بوصفها حلًّا للأزمة الإنسانية والأمنية في القطاع.

وحسب وثيقة رسمية أُعدِّت داخل وزارة الاستخبارات الإسرائيلية في غضون الأيام الأولى للحرب، فقد دعت الوثيقة إلى اعتبار الهدف السياسي بشأن المدنيين جزءا لا يتجزأ من أهداف الحرب، وحددت أمام الحكومة ثلاثة سيناريوهات لمستقبل سكان القطاع: يتمثل الأول في بقاء السكان وعودة السلطة الفلسطينية، ويتضمن الثاني بقاء السكان تحت حكم محلي جديد برعاية إسرائيل، أما الثالث فهو تهجير السكان إلى سيناء ودول مجاورة.

استبعدت الوثيقة الخيارين الأول والثاني، معتبرة أن الأول بمنزلة هزيمة إستراتيجية، لأنه قد يُنهي الانقسام ويقود إلى دولة فلسطينية، بينما رأت أن الثاني لا يمنح مكاسب إستراتيجية مستدامة لإسرائيل، ودعت إلى اعتماد الخيار الثالث ليكون الأولوية.

وبالتوازي سعت تل أبيب إلى حشد دعم دولي يؤيد فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، حيث طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو من الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، ومن رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك، ومن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أثناء زياراتهم إلى إسرائيل الضغط على مصر لقبول تهجير مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين من القطاع إلى سيناء.

كما أوصت الوثيقة بتهيئة ظروف ميدانية تُسهِّل نقل المدنيين نحو مدينة رفح ، وفتح محاور الحركة جنوبا أثناء العمليات العسكرية في خطوة تمهيدية للتهجير.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

عودة الجنرالات

في سبتمبر/أيلول 2024، عاد الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند إلى الواجهة الأمنية بورقةٍ لم تكن نقاشا أكاديميا فحسب، بل كانت إعلان نِيَّات، عُرف بـ"خطة الجنرالات"، صاغها مع مجموعة من كبار الضباط بوصفها حلًّا نهائيا لوجود المقاومة في شمال قطاع غزة وتمهيدا لإعادة استيطانه لاحقا.

جوهر الخطة بسيط ومرعب؛ تهجير قسريّ للسكان نحو الجنوب، وحصار كامل وسياسة تجويع ممنهجة على منطقة الشمال، وتحويل كل مَن يبقى فيها إلى هدف عسكري، بعبارة أخرى: إستراتيجيّة تفصل بين شطرَيْ القطاع، وتُجبر المدنيين على الاختيار بين النزوح الداخلي أو التعرض للخطر.

تعتمد الآلية على وسيلتين: الأولى هي الحصار والتجويع بوصفه أداة تغيير ديموغرافي، ليس بالقوة المباشرة، بل بإطفاء شروط الحياة، والثانية توصيف الأحياء السكنية باعتبارها أهدافا عسكرية، ما يوفر ذريعة قانونية تبرّر الدمار الشامل والنزوح الجماعي.

لكن ما يُثير الرعب في الخطة ليس فقط مضمونها، بل جرأة توقيت طرحها وسط حرب مفتوحة، وعجز دولي، وصمت إقليمي، ما جعل تنفيذها واردا، خاصة أن ما يتطلبه التنفيذ الميداني لها من إغلاق للمعابر، وحصار واسع، وعمليات عسكرية مركّزة، كانت أدوات طبَّقتها إسرائيل بالفعل في غزة خلال حرب الإبادة.

سياسيا، مثَّلت المبادرة إعادة إنتاج لنهج طويل في التفكير الإستراتيجي الإسرائيلي القائم على "تغيير الواقع الديموغرافي" بوصفه حلًّا نهائيا لمشكلة غزة، الفارق هذه المرّة أن الاقتراح خرج من حجرات القرار الأمني إلى أروقة تُنفذ فيها الخطط، من جهات تملك أذرع تنفيذية وقوة سياسية، لذا لم تكن ورقة دراسات فحسب، بل كانت مشروعا عمليا يحمل توقيع نخبة عسكرية، وإعلانَ نِيّات صريحا لاقتلاع شمال غزة من الخريطة السكانية، وإعادة رسمه منطقة خالية من الفلسطينيين.

لا تُعد "خطة الجنرالات" حربا على المقاومة، بل على الجغرافيا والديموغرافيا والحق في البقاء، وإذا ما نجحت إسرائيل في تحويلها إلى واقع، فسيُكتب للعالم نموذج جديد من التهجير القسري؛ ليس نفيا جماعيا بذخائر الحرب وحدها، بل نزوح ممنهج يُنجز عبر الجوع بوصفه سلاحا، والخراب أداة ترحيل، إنه تهجير بالمعاناة اليومية، يطوّع الحياة لتصبح غير قابلة للصمود، فيُجبر السكان على الرحيل طواعية تحت ضغط الحصار والدمار، وهي طريقة باردة ودقيقة لإلغاء حقّ البقاء دون إعلان حرب صريح.

التصور الأميركي.. هل هو الهجرة القسرية أيضا؟

في واحدة من أكثر اللحظات دموية في تاريخ قطاع غزة، تتكشف ملامح التباين داخل البيت الأبيض في مقاربة ملف التهجير القسري للفلسطينيين، ورغم التصريحات العلنية الرافضة، فقد كشفت السياسات الفعلية خلال شهور الحرب عن مفارقات بين الأقوال والأفعال، مما أثار تساؤلات بشأن جدية الموقف الأميركي ومدى التزامه بالقانون الدولي الإنساني.

منذ اندلاع الحرب، حرص الرئيس الأميركي السابق جو بايدن على التأكيد، في أكثر من مناسبة، رفضه "التهجير القسري من غزة"، واصفا إياه بـ"الخط الأحمر"، وهو موقف تبنّته وزارة الخارجية، التي أكدت أنها لم ترصد عمليات ترحيل ممنهجة حتى اللحظة، لكنها لم تُخفِ في الوقت ذاته قلقها من احتمالات تجاوز إسرائيل لهذا الخط.

وفي الكونغرس، وجّه أكثر من 60 نائبا رسالة إلى الإدارة الأميركية يطالبون فيها باتخاذ موقف واضح وحازم ضد أي محاولة لإحداث تغيير ديموغرافي في القطاع، مؤكدين أن الصمت الأميركي قد يُفهم بوصفه ضوءا أخضرَ ضمنيا.

لكن خطاب بايدن لم يخلُ من تناقضات، في حفل أقيم بالبيت الأبيض بمناسبة عيد الأنوار اليهودي (الحانوكاه)، وبحضور شخصيات دينية وسياسية بارزة من الجالية اليهودية، دعا الرئيس الأميركي السابق إلى "فتح بوابة الحدود أمام فلسطينيي غزة"، معلنا أنه طلب شخصيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضمان ذلك، وهي دعوة فسّرها مراقبون بأنها تحمل إشارات غير مباشرة إلى قبول محتمل بخروج الفلسطينيين من القطاع، ما يتنافى مع الخطاب الرافض للتهجير.

لم يتوقف الأمر عند التصريحات، ففي طلب الميزانية الطارئة الذي قدّمه بايدن للكونغرس، خصصت الإدارة مبلغا قدره 3.495 مليارات دولار ضمن بند "مساعدات الهجرة واللجوء"، لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمتضررين من النزاعات، بما يشمل الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وكذلك لدعم الدول المجاورة التي قد تستقبل نازحين من القطاع، في خطوة بدت استعدادا ميدانيا لاستيعاب سيناريو نزوح جماعي، وإنْ لم يُعلن عنه صراحة.

غير أن سياسات بايدن، في مجملها، كانت أسيرة ما يمكن وصفه بـ"الدبلوماسية الناعمة"، إذ افتقرت إلى أدوات ضغط فعّالة لوقف الحصار أو ردع العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تدفع بموجات نزوح حقيقية، ما جعل مواقف الإدارة أقرب إلى "الإنكار الناعم" منه إلى الرفض القاطع، على حد تعبير خبراء حقوق الإنسان.

بينما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تبنّى خلال ولايته الأولى خطابا أكثر صراحة في تشجيع أفكار نقل الفلسطينيين إلى خارج غزة، وفي 2020، تضمنت "صفقة القرن" بنودا غير مباشرة عن تطوير مناطق في سيناء يمكن أن تُستخدم امتدادا لحلّ ديموغرافي للفلسطينيين، وفي 2025، صرّح ترامب علنا أن الولايات المتحدة "قد تتولى إدارة غزة" وتريد تحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وطرح فكرة نقل سكانها إلى دول مجاورة.

اليوم، على الورق، تبدو مبادرة ترامب الأخيرة بشأن غزة بريئة من نِيَّات التهجير؛ إذ تنص صراحة على: "لن يُطرد أحد من غزة قسرا"، غير أن الواقع لا يُكتب بالحبر وحده، فجوهر الخطة -بكل ما تحمله من إشارات ضمنية وغموض في التنفيذ- يضع هذا التعهّد تحت المجهر، ويجعل قضية التهجير القسري أكثر من مجرد بند، بل يجعلها اختبارا حقيقيا لنِيَّات الخطة وحدودها الأخلاقية والإنسانية.

المصدر:

الجزيرة

المصدر:

الجزيرة