- بعد حديث ترامب عن البرغوثي.. بن غفير يردّ بقوة

- غزة بعد الاتفاق.. تأكيدات أميركية على انتهاء الحرب بالقطاع وعدم ضم الضفة

- سوريا.. القبض على "خلية إرهابية" واتهام رامي مخلوف بدعمها

- الإمارات تدين مصادقة الكنيست على مشروعي قانونين بشأن الضفة

- بعد ترقب طويل.. ميسي يحسم قراره بشأن مستقبله مع إنتر ميامي

- بوتين يتوعد برد "جاد وساحق" إذا استُهدفت روسيا في العمق

- فتح وحماس تبحثان في القاهرة ترتيبات ما بعد حرب غزة

- بوتين: ردنا على أي هجمات في العمق الروسي سيكون ساحقاً

- الصحة العالمية: الوضع في غزة لا يزال كارثياً

- بيان عربي إسلامي: ضم الضفة انتهاك صارخ للقانون الدولي

- ترامب: إسرائيل ستخسر دعم أمريكا في هذه الحالة.. وسأزور غزة

- بعد تصريحه عن السعودية.. سموتريتش يُعرب عن "أسفه"

- نتنياهو: تصويت ضم الضفة الغربية كان "استفزازا سياسيا"

- مركز التنسيق الأمريكي المدني العسكري: إدارة غزة بعد الحرب أم خطوة نحو فرض "الحل النهائي"؟

- رئيس البرازيل الثمانيني يعلن الترشح لولاية رابعة

- تركيا تبحث المشاركة في بعثة حفظ السلام بغزة رغم معارضة إسرائيل

- هل يتحول "شات جي بي تي" إلى تطبيق خارق في المستقبل؟

- "الوحش".. صاروخ كوريا الجنوبية الجديد لردع الخصوم

الجاذبية الكمية.. المحاولة الجريئة لحل أعقد لغز في قلب الفيزياء

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

مقدمة الترجمة

منذ أن أدرك الإنسان أن فوقه فضاء لا نهاية له، وهو يلاحق سر الجاذبية التي تشده إلى الأرض وتربطه بالكون. وبينما هو على هذه الحال، ظلت تساؤلات تحوم على غير هدى في رأسه: ما الذي يحافظ على النجوم معلقة في الفراغ، وينظم الكون في رقصة لا فوضى فيها!؟ تلك القوة الخفية التي سماها نيوتن "الجاذبية" كانت أول خيط لفهم النظام الكوني، ثم جاء آينشتاين ليكشف أنها ليست قوة على الإطلاق، بل انحناءة في نسيج الزمكان نفسه.

ومع ذلك، وبعد أكثر من قرن من المعادلات والأبحاث، ما زالت الجاذبية تقف منفردة على أطراف عالم الفيزياء، ترفض الانضمام إلى إيقاع الكم الغريب الذي يحكم الذرات والجسيمات. فهل يمكن أن تكون الجاذبية كمية مثل غيرها، أم أنها تهمس بلغة أعمق من أن تُقاس؟

تشرح هذه المادة المترجمة من مجلة "نيوساينتست"، كيف يقف العلماء على أعتاب محاولة جريئة لاكتشاف الجواب، لا على الورق هذه المرة، بل في المعمل، حيث تمتزج الفكرة بالمجهر، ويتحول الغموض إلى احتمال يمكن لمسه.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

نص الترجمة

نعلم جميعا مدى صعوبة الفيزياء، فمثلا إن رغبت في التقاط تموّج في نسيج الزمكان، لن تحتاج إلا إلى كاشف يستطيع رصد تغير في الطول أصغر من جزء من مليون جزء من حجم الذرة. وإن أردت العثور على بوزون هيغز، فلن يكون هناك مشكلة إن كان بحوزتك 7 مليارات دولار، و14 عاما من العمل، وجيش من 6000 عالِم.

ومع ذلك، يظل هناك اختبار يتجاوز في جرأته كل ما سواه، يجعل حتى أكثر الفيزيائيين تفاؤلا يتردد لحظة قبل أن يقدم عليه، وهو أن نضع الجاذبية نفسها تحت مجهر العالم الكمي.

تُعد نظرية الجاذبية الكمية الحلمَ الأعظم الذي تسعى إليه الفيزياء الحديثة، والجسر المنشود الذي قد يجمع بين ركيزتين أساسيتين متنافيتين في وصفنا للكون: النسبية العامة، وهي نظريتنا المعنية بالجاذبية على المقاييس الكونية الكبرى، وميكانيكا الكم، التي تصف سلوك القوى الأساسية الأخرى للطبيعة على المقاييس المجهرية.

وقد جرى اختبار كل منهما على حدة بدقة متناهية، ونجحتا في جميع التجارب دون استثناء، لكن بمجرد أن نحاول ضمهما تحت مظلة واحدة حتى تتهاوى المعادلات وتتعثر اللغة أمام التناقض.

ولو أمكننا أن نبرهن أن الجاذبية نفسها تخضع لقوانين الكم (ربما عبر التقاط لمحة من الجسيم الذي يحملها)، لكان ذلك بمثابة المفتاح الذي يفك عقدة قرن من الحيرة.

لكن المشكلة أنه حتى أكثر كواشفنا حساسية وتطورا لا تزال عاجزة عن بلوغ تلك الطاقات الخيالية التي يُظن أنها وحدها قادرة على كشف أثر تلك الجسيمات المتوارية المعروفة باسم الغرافيتونات (وهي جسيمات أولية افتراضية عديمة الكتلة يُعتقد أنها تحمل قوة الجاذبية*).

منذ أعوام قليلة فقط، عبّر الفيزيائي النظري الراحل فريمان دايسون عن إحباط كثير من الفيزيائيين حين قال إن فكرة الجاذبية الكمية قد تبقى حلما عصيًّا على التجريب. لكن في الآونة الأخيرة، بدأ بعض العلماء يشككون في هذا الحكم، مؤمنين بأن الباب لم يُغلق بعد.

فإن صح ظنهم، فقد نكون على وشك أن نرى أولى العلامات التي تكشف كيف تتعانق النسبية العامة مع ميكانيكا الكم بعد قرن من التباعد. وكما يقول عالم الفيزياء النظرية من جامعة أكسفورد، فلاتكو فيدرال: "يبدو أن الوقت أصبح مناسبا الآن من الناحية التقنية أكثر من أي وقت مضى".

مصدر الصورة

مصدر الصورة

رحلة توحيد الفيزياء

لم تكن ركيزتا الفيزياء الحديثة يومًا متناغمتين على نحو طبيعي. فمن جهة، تقف النسبية العامة معلنة أن الوجود نسيج واحد متصل من الزمكان، وأن قوة الجاذبية ليست سوى نتيجة لانحناء هذا النسيج حول الأجسام الضخمة. ومن جهة أخرى، تهمس ميكانيكا الكمّ بحقيقة مغايرة؛ أن الكون مؤلف من جسيمات دقيقة لا تتجزأ، تحمل لغزا غريبا، وهو عجزها عن تحديد موضعها بدقة.

على مدى عقود طويلة، مضى الفيزيائيون في دربهم وهم يوازنون بين النظريتين معا رغم تناقضهما. وبصورة عامة، تُظهر النسبية العامة كفاءتها في تفسير الظواهر الكبرى، حيث تهيمن الجاذبية، في حين تتولى ميكانيكا الكم وصف العالم المجهري، بينما تتولى القوى الأساسية الأخرى زمام السيطرة.

ومع ذلك، لا يمكن "للحقيقتين" أن تصدقا معا إلى الأبد، إذ كيف يمكن للطبيعة أن تكون متصلة ومجزأة في آن واحد، أو أن تكون في الوقت ذاته منضبطة في قانونها (أي قابلة للتنبؤ*)، وعشوائية في سلوكها؟ ويبلغ هذا التناقض ذروته عند الانفجار العظيم، حين انكمش الكون بأسره إلى نقطة متناهية الصغر ذات جاذبية لانهائية. أما من يطمح إلى فهم تلك اللحظة الأولى، فلن يجد أمامه سوى طريق واحد، وهو محاولة التوفيق بين النظريتين.

تُعد محاولة إخضاع الجاذبية لإطار ميكانيكا الكم، أو ما يُسمى "تكميم الجاذبية"، الحلمَ الأكبر الذي راود الفيزيائيين لأكثر من نصف قرن. وخلال هذه العقود، ظهرت أفكار كثيرة تزعم أنها قادرة على حل هذه المعضلة، أبرزُها نظرية الأوتار، التي تتخيل أن اللبنات الأولى للعالم ليست جسيمات، بل أوتارا مهتزة.

ونظرا لأن الأوتار بطبيعتها تمتد عبر أبعاد مكانية أعلى لا نراها، فإن الانفجار العظيم في هذا الإطار لم يكن نقطة واحدة لانهائية الكثافة كما تقول النسبية العامة، بل حالة أكثر انتشارا ولينًا. وبهذا الشكل، تخفّ حدة التناقض بين النسبية العامة وميكانيكا الكم عندما نحاول وصف الكون في لحظاته الأولى، حيث كانت المقاييس متناهية الصغر.

أما النهج الآخر للتوفيق بين النظريتين فهو نظرية الجاذبية الكمية الحلقية، التي تحاول بناء نسيج الزمكان نفسه من وحدات كمية غير قابلة للانقسام.

وكلا النهجين يُنتج نسخة كمية من الجاذبية، وكلاهما بالغ الصعوبة من الناحية الرياضية، لكن ما يزيد الأمر تعقيدا هو غياب أي وسيلة عملية لاختبارهما تجريبيا. فمنذ عام 1957، أشار الفيزيائي النظري ريتشارد فاينمان إلى أن "الصعوبة الجدية الوحيدة" تكمن في غياب التجارب التي يمكنها الكشف عن بصمات الجاذبية الكمية، وأضاف قائلا: "بل وأكثر من ذلك، لن نحصل على مثل هذه التجارب في أي وقت قريب".

وكما نرى، يقف خلف قوله منطق بسيط في جوهره، لكنه عميق في دلالته. فنحن نعلم أن جميع القوى الأخرى التي تخضع لميكانيكا الكم تنقلها جسيمات أولية غير قابلة للانقسام. فالفوتونات تنقل القوة الكهرومغناطيسية المسؤولة عن الضوء والتفاعلات الكيميائية الأساسية في المادة، والغلونات تنقل القوة النووية الشديدة التي تربط البروتونات والنيوترونات داخل نواة الذرة. أما بوزونات "دابليو" و"زد"، فتحمل القوة النووية الضعيفة التي تُمكّن بعض الجسيمات من التحلل الإشعاعي.

وبناء على هذا، إذا كانت الجاذبية تنتمي إلى العائلة نفسها من القوى، أفلا ينبغي أن يكون لها رسولها الكمي الخاص؟ ذلك الجسيم المتخيل الذي يُدعى الغرافيتون.

وربما لا يكون الغرافيتون كائنا مستقلا بحد ذاته بقدر ما يكون صدى لشيء أعمق، كاهتزاز في وتر كما تقول نظرية الأوتار، أو اهتزاز في نسيج الزمكان ذاته كما تصفه نظرية الجاذبية الكمية الحلقية. لكنْ مهما اختلفت التفاصيل، فمن شبه المؤكد أن شيئا يشبه الغرافيتون يجب أن يظهر في الصورة.

تكمن المشكلة في أن الجسيمات التي تنقل القوى تزداد ندرة في تفاعلها مع غيرها كلما كانت القوة أضعف. وبما أن الجاذبية تُعد أضعف قوى الطبيعة، فهي أضعف بنحو 10 تريليونات تريليون مرة من القوة المعروفة في الفيزياء باسم "القوة الضعيفة".

قد يُخيل إلينا أن الجاذبية قوية، إذ نراها تسقط التفاحة من غصنها نحو الأرض، لكن قوة التجاذب بين تفاحتين فقط تكاد تكون منعدمة. ولهذا، فإن احتمال رصد جسيم الجاذبية، أو ما يُعرف بالغرافيتون، كان دائما احتمالا ضئيلا إلى حد يفوق التصور.

فوفقا للنظرية التقليدية، لا يمكن أن تظهر آثار الجاذبية الكمية إلا عند طاقات خيالية تفوق حدود أي مختبر بشري. وحتى مصادم الهادرونات الكبير، أضخم مسرع للجسيمات على الأرض، والمسؤول عن اكتشاف بوزون هيغز، يظل أضعف بنحو مليار مليون مرة من المستوى المطلوب لمشاهدة الجاذبية الكمية وهي تعمل.

وفي مطلع الألفية الجديدة، قال الفيزيائي الراحل فريمان دايسون إن بناء كواشف قادرة على رصد الغرافيتون قد يتطلب أن تكون هائلة إلى درجة تجعلها تنهار تحت ثقلها الذاتي، لتتحول إلى ثقب أسود.

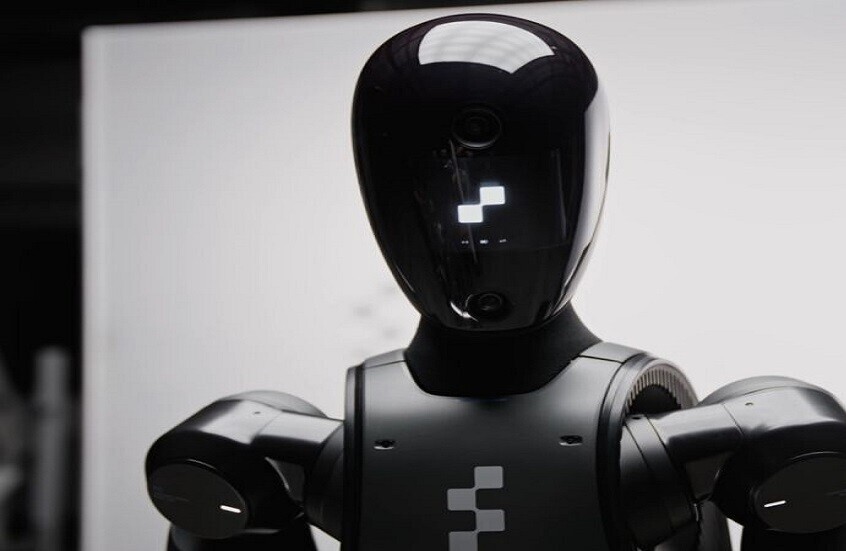

حين يهمس الغرافيتون

لذلك لم يكن غريبا أن يثير الخبر دهشة واسعة خلال العام 2024، حين أعلن فريق بحثي بقيادة إيغور بيكوفسكي من جامعة ستوكهولم؛ أن ما كان يُظن مستحيلا قد يصبح ممكنا داخل المختبر. تستند الخطة التجريبية إلى قضيب معدني مجهري يشبه شوكة رنانة صغيرة جدا.

يُبرَّد هذا القضيب أولا إلى درجة تقترب من الصفر المطلق، بحيث تدخل جميع ذراته في حالة سلوكية موحدة. بعد ذلك، يُسلَّط عليه شعاع ليزر يحفز هذه الحالة الجماعية قليلا، لتصبح بطريقة كمية ضبابية في حالتيْ اهتزاز وعدم اهتزاز في آن واحد. وبمجرد إعداده بهذه الطريقة، يقول الباحثون إن القضيب سيستجيب لأصغر همسة في الكون، بل وحتى عند "الطنين" الخافت لغرافيتون واحد فقط.

يبدو الأمر رائعا إلى حد يثير الشك بالنسبة لبعض الفيزيائيين. فقبل عدة أشهر من نشر فريق بيكوفسكي لبحثه، أعاد الفيزيائي النظري دانيال كارني، من المختبر الوطني في لورنس بيركلي بولاية كاليفورنيا، مع زملائه، دراسة السؤال القديم عما إذا يمكن رصد الغرافيتونات باستخدام التقنيات المطورة أساسا لاكتشاف موجات الجاذبية.

أما تلك الموجات فليست سوى تموجات في نسيج الزمكان، تنشأ أحيانا عن أحداث كونية كارثية بعيدة، مثل اندماج الثقوب السوداء. وعلى غرار الغرافيتونات، ظلت هذه الموجات لعقود طويلة تسكن عالم المستحيل، بعيدة عن متناول أدواتنا. ولم يُرصد أول دليل عليها إلا في عام 2015، حين تمكن مرصد التداخل الليزري لقياس الموجات الثقالية "ليغو" في الولايات المتحدة من تسجيل اضطراب بالغ الضآلة في الزمكان لا يتجاوز جزءا من مليون من عرض الذرة الواحدة.

على الجانب الآخر، طرح كارني وزملاؤه سؤالا منطقيا: إذا أمكن رصد موجات الجاذبية، فلماذا لا يمكن رصد الغرافيتونات أيضا؟ من حيث المبدأ، تُعد الموجة الثقالية مجموعة من الغرافيتونات، وقد اعتقد الباحثون أن التقنيات المطورة خلال العقد الأخير بلغت من الحساسية حدًّا يجعلها قادرة على التقاط تموجات متناهية الصغر قد لا تكون سوى أثر لغرافيتون منفرد.

لكن هنا تكمن المعضلة، فأي إشارة كهذه ستكون مطابقة تماما لتلك الصادرة عن موجة جاذبية كلاسيكية غير كمية، والتي تصادف أن تكون صغيرة جدا. ويؤكد كارني أن هذا الغموض نفسه سيعرقل أي إشارة تُسجَّل في تجربة القضيب المعدني الذي يشبه شوكة رنانة كتلك التي اقترحها فريق بيكوفسكي، قائلا: "عندما تسلط عليها طاقة، تبدأ بالاهتزاز، لكنّ هذا لا يخبرك هل خضع حقل الجاذبية نفسه لقوانين الكم أم لا".

على الجانب الآخر، يحتدم جدل حادّ بين العلماء حول ما يمكن لتجربة الرنين هذه أن تكشفه حقا. فمنهم من يعتقد -مثل كارني- أنها لن تقدم أي دليل حاسم بشأن الطبيعة الكمية للجاذبية، بينما يرى آخرون -مثل بيكوفسكي وفلاتكو فيدرال- أنها قد تشير بقوة إلى أن الجاذبية كمية بالفعل، وإن لم يكن ذلك بصورة قاطعة.

ومع ذلك، يتفق معظم الفيزيائيين على أن رصد إشارة واضحة لا يمكن إنكارها لغرافيتون واحد يظل حلما بعيد المنال. وكما يقول بيكوفسكي: "قد نضطر إلى الانتظار 100عام أو أكثر للحصول على دليل قاطع يشير إلى أن الجاذبية كمية".

فهل كان المشككون على حق في نهاية المطاف؟ ليس تماما.. فميكانيكا الكم لا تقتصر على مفهوم التكميم وحده، إذ تمتلك سمات أخرى تميزها. إحدى هذه السمات هي التشابك الكمي، الذي يعني أنه كلما تفاعل جسيْمان كميان، فإن بعض خصائصهما تصبح مترابطة آنيًا، مهما ابتعدا عن بعضهما البعض.

في عام 2017، قدم كل من فلاتكو فيدرال وكيارا مارليتو، من جامعة أوكسفورد، وبشكل مستقل فريق آخر بقيادة سوغاتو بوز من كلية لندن الجامعية؛ مقترحا للاستفادة من هذه الظاهرة.

تتلخص الفكرة في تحضير كتلتين ماديتين في حالة كمية بحيث تكون مواضعهما غير مؤكدة، ثم عزلهما عن جميع القوى الأخرى، والانتظار ببساطة. فإذا لوحظ لاحقا أن مواضع الكتلتين بدأت تتشابك أو ترتبط بعضها ببعض في اللحظة ذاتها، فذلك يعني أنهما تشابكتا بفعل الجاذبية نفسها. وبالتالي، لابد للجاذبية أن تكون ظاهرة كمية.

لكن الأمر ليس بهذه البساطة كما يبدو للوهلة الأولى، فقبل عقودٍ فكر ريتشارد فاينمان في تجربة مشابهة، ثم صرف النظر عنها واصفا إياها بأنها "غاية في الصعوبة إلى حد لا يمكن استيعابه". فكلما كبرت الكتلة، ازداد تعقيد إدخالها في حالة كمية، وكلما صغرت، تلاشت الجاذبية بينها لدرجة يستحيل معها قياسها.

والأسوأ أن عالمنا اليوم يزخر بفوتونات -من ضوء وحرارة وموجات راديوية- تغمر كل شيء، كضجيج كوني يهدد بطمس أي همسة كمية دقيقة نحاول رصدها. ومع ذلك، قطعت التكنولوجيا شوطا بعيدا منذ زمن فاينمان، حين كانت التجارب الكمية لا تشمل سوى ذرات معدودة.

ففي عام 2019، نجح فريق بقيادة ماركوس أرندت، من جامعة فيينا، في إدخال 2000 ذرة في حالة كمية واحدة، وهو إنجاز يُعد محطة مهمة نحو حلم التشابك الجاذبي الذي يلوح في الأفق. وكما يقول فلاتكو فيدرال في هذا السياق: "تتسابق اليوم ثلاث أو أربع مجموعات بحثية لتحقيق ذلك".

لكن ما زال الطريق طويلا أمام العلماء، فالكتل التي تُستخدم اليوم في المختبرات أصغر بمليون مرة من أن تُحدِث الجاذبيةُ بينها أثرا يقاس.

ومع ذلك، يعلق ماركوس أسبيلماير من جامعة فيينا؛ أمله على تنفيذ تجربة حقيقية خلال 15 عاما، وإن كان يعترف بأن هذا الموعد ليس إلا وعدا قطعه لنفسه قبل أن يجبره التقاعد على التوقف. لكنه يدرك أيضا أن التجربة المثالية تقتضي أن توضع الكتل بعيدا جدا عن بعضها البعض، حتى لا تعبث أشعة الضوء أو أي تأثير خارجي بخيوطها الدقيقة.

فلو لم تكن المسافة كافية، لما أمكن الجزم بأن ما يجري بينهما هو فعل الجاذبية الكمية وحدها، دون خرق لقوانين النسبية. لكن هنا تكمن المفارقة: فكلما تباعدت الكتل، أصبحت قوة الجاذبية بينها ضعيفة إلى حد يكاد يساوي الصفر. ولهذا يقر أسبلماير صراحة: "ربما ننجزها قبل أن يسقط النيزك القادم لينهي كل شيء".

إذن، لا سبيل إلى التقاط الغرافيتون مباشرة، وأي أثر لتشابك تولده الجاذبية قد يظل بعيد المنال على مدى 15 عاما أو أكثر، وربما يظل غامضا حتى بعد ذلك. تبدو الخاتمة باهتة، كما لو أن الرحلة الطويلة انتهت إلى سراب. ومع ذلك، لم يُغلق الباب بعد، فثمة طريق ثالث يلوح في الأفق، طريق يبدأ بسؤال مغاير تماما: ماذا لو كانت الجاذبية منذ البداية لا تخضع لقوانين الكم أصلا!؟

ثمة أسباب وجيهة للاعتقاد بأن الجاذبية تختلف جوهريا عن القوى الأخرى. فهي في المقام الأول القوة الوحيدة التي تؤثر في كل شيء دون استثناء. وفقا للنسبية العامة، يعود ذلك إلى أن الجاذبية ليست قوة بالمعنى التقليدي، بل هي تعبير عن انحناء الزمكان نفسه، بمعنى أنها لا تجذب الأجسام نحو بعضها، بل تحدث ميلا في نسيج الزمكان يجعل الأجسام تنزلق فيه كما لو كانت تسير على منحدر. وبذلك، يمكن القول إن الجاذبية ليست قوة كباقي القوى الأخرى، بل أشبه بوهم هندسي ناتج عن طبيعة الزمكان ذاته.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

همهمة لا تهدأ

لكنْ حرصا على ألا يعبثوا بتناسق الصورة التي ترسمها النسبية، سعى بعض الفيزيائيين إلى إيجاد مخرج يتيح الإبقاء على الزمكان بوصفه كيانا كلاسيكيا، بحيث تُعامل الجاذبية على أنها القوة الأساسية الوحيدة غير الخاضعة لقوانين الكم.

ووفقا لبعض الفرضيات، قد تكون الجاذبية مسؤولة عن انهيار السلوك الكمي للأجسام عندما تتجاوز كتلتها حدا معينا، وهو ما قد يفسر سبب ظهور عالمنا اليومي بمظهر كلاسيكي.

ورغم تنوع الرؤى داخل هذا الاتجاه المعروف باسم "النهج شبه الكلاسيكي"، فقد كشفت دراسة أجراها فريق جوناثان أوبنهايم من كلية لندن الجامعية عام 2023، قاسما مشتركا بينها جميعا: أن الجاذبية في أعماقها، لا بد أن تنطوي على قدر من الفوضى الخفية، على همس عشوائي يسميه العلماء "الضجيج الجاذبي".

لفهم الفكرة، تخيّل جسما يمكن -وفقا لميكانيكا الكم- أن يوجد في موضعين خلال وقت واحد. عندها يبرز السؤال: من أين تنبع جاذبيته: مِنَ الموضع الأول أم من الثاني؟ وإن لم تكن الجاذبية قوة كمية بل سمة فطرية لنسيج الزمكان، فكيف لها أن تصدر من موضعين مختلفين، ولا يوجد سوى زمكان واحد!؟ في عالم تكون فيه الكتلة مبعثرة بين احتمالات، بينما الزمكان يصر على يقينه، لا يبقى أمامه سوى أن يتكهن إلى أين ينبغي له أن ينحني.

يقول أوبنهايم إن المسألة لا تكمن في كيف تؤدي الجاذبية فعلها، بل في حتمية أن تفعل ذلك ما دامت خاصية جوهرية في نسيج الزمكان ذاته.

وإن صح أن الجاذبية ليست كمية في أصلها، فإن أي تجربة تسعى إلى قياس الكتلة بدقة مطلقة ستصطدم بحدٍّ لا يمكن تجاوزه، إذ سيبقى قدر من الضجيج أو العشوائية حاضرا دائما. ويضيف أوبنهايم: "ينطبق هذا على أي نظرية يفترض فيها أن الزمكان ذو طبيعة كلاسيكية في جوهره، لذا فالمبدأ واسع النطاق للغاية".

والأجمل في هذه الفكرة أنّها لا تحتاج إلى الانتظار قرنا أو معجزة تقنية لتُختبر، وهذا بخلاف تجارب الغرافيتون أو التشابك الكمي، بمعنى أنه يمكن اختبار هذه الفكرة الآن، بل إن بعض المحاولات قد بدأت بالفعل. ففي عام 2021، أجرى فريق أسبلماير تجربة فريدة، صنع خلالها بضع خرزات صغيرة من الذهب لا يتجاوز قطر كل منها بضعة مليمترات، وثبَّت خرزتين على طرفي قضيب بحجم عود الأسنان ليبدو أشبه بدمبل مصغر. ثم علّق القضيب أفقيًا على زنبرك.

بعد ذلك، جعلوا خرزة ثالثة تتذبذب بالقرب منها ليروا ما إذا كانت جاذبيتها الخافتة ستحدث أثرا. وبالفعل، رصد الفريق تسارعا مقداره نحو جزء من 100 مليار من تسارع الجاذبية الأرضية، وهو أضعف مصدر للجاذبية سجلوه على الإطلاق.

لم تبلغ هذه القياسات بعدُ ما يكفي من الدقة، فبحسب أوبنهايم، نحتاج إلى تحسينها 1000 مرة قبل أن تبوح لنا بشيء ذي مغزى عن طبيعة الجاذبية.

ومع ذلك، يبدو أننا نقترب بخطى متسارعة، ففريق أسبلماير يعمل الآن على تجربة مطورة، يستخدم فيها كتلا أصغر بمقدار 10 آلاف مرة، مصنّعة بتقنيات رقائق الحواسيب الدقيقة. وما إن تتكامل نتائج هذه التجارب مع ما تكشفه الأبحاث الجارية حول التشابك الجذبي، حتى يصبح بالإمكان تضييق هامش الضجيج الكوني ذاته، ومعاينة ما إذا كانت الجاذبية ستظل مخلصة لعالمها الكلاسيكي، أم أنها توشك أن تلامس تخوم الكم؟

هنا قد تتساءل: كم سيستغرق ذلك كله؟ في الحقيقة، لا أحد يعلم على وجه اليقين. لكن ما كان يبدو يوما حلما بعيد المنال (أي اختبار ما إذا كانت الجاذبية ظاهرة كمية بالفعل، بدل الاكتفاء بالتفكير النظري فيها)، بات اليوم قاب قوسين من التحقق. وفي النهاية، يختتم أوبنهايم حديثه قائلا: "باتت المسألة الآن شأنا يخص التجريبيين، فالطبيعة لا تبالي بما يعتقده المنظرون".

____________

* إضافة المترجم

هذه المادة مترجمة عن نيوساينتست ولا تعبر بالضرورة عن الجزيرة نت

المصدر:

الجزيرة

المصدر:

الجزيرة