- عاصفة عسكرية أمريكية كبيرة تقترب من إيران

- بعد عامين من الحرب.. كرة القدم تعود إلى غزة من بين الركام لأول مرة

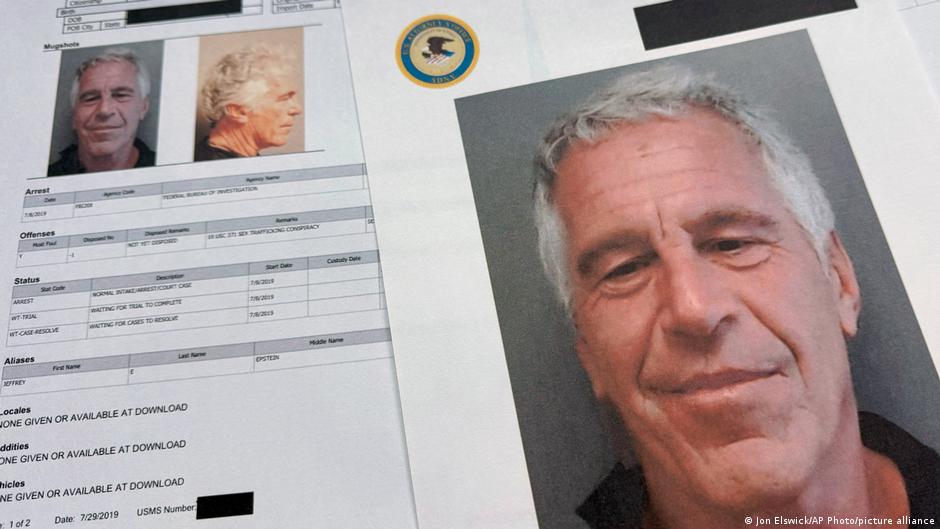

- تسوية بـ 35 مليون دولار لضحايا إبستين.. هل تنهي الجدل؟

- محامي إبستين ومحاسبه يتجهان لتسوية مع الضحايا بعشرات ملايين الدولارات

- قائد أميركي سابق: قادرون على تفكيك نظام إيران خلال ساعات

- فيديو الكلب والقمامة.. الشرطة تكشف "الحيلة الشيطانية"

- عضو بالكونغرس: إيران فقدت السيطرة على أجوائها.. وصواريخها أخطر من النووي

- تحصينات نووية ومناورات بحرية.. كيف تستعد إيران للحرب؟

- الإطار التنسيقي بالعراق يلغي اجتماعا على خلفية تمسك المالكي بترشحه

- رغم المضايقات والملاحقات.. 80 ألفا يؤدون أول جمعة من رمضان في الأقصى

- على طريق الألف هدف.. "الدون" سجل في شباك أكثر من 140 فريقا

- ترامب يترصّد "الخطوة الأخيرة".. و"الحوت" ينتظر الحاملات: على أي سلاح تراهن إيران؟

- تهديد إيراني جديد: يمكننا إغراق حاملات الطائرات الأميركية

- الذكاء الاصطناعي يتجاهل مارادونا في تشكيلة "الأفضل تاريخيا"

- "إيران ليست العراق: الأمريكيون لا يريدون الحرب، لكن ترامب لا يكترث" - مقال في نيويورك تايمز

- كييف تعلن إحباط خطط روسية لاغتيال مسؤولين كبار

- 7 ضربات جماعية ومكثفة.. الدفاع الروسية تكشف حصاد الأسبوع الماضي للعملية العسكرية الخاصة

- هيل: 5 خلاصات من أول اجتماع لمجلس السلام برئاسة ترمب

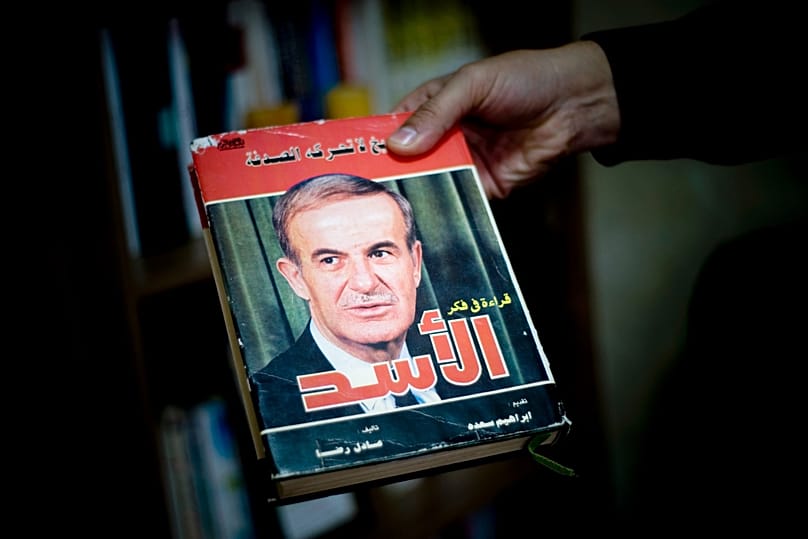

عبادة الحاكم: من العملة إلى مزارع الدجاج والجامع الأموي.. كيف تحوّلت سوريا إلى ملكية خاصة لآل الأسد؟

طُبعت صورة الأسد الأب والابن على العملة الوطنية. فبينما حملت ورقة الألف ليرة صورة حافظ، ظهر بشار على ورقة الألفي ليرة. كما سُمّيت الموانئ والطرق السريعة والمراكز التجارية الكبرى بأسماء آل الأسد، لدرجة أن بعض المواطنين كانوا يقولون إن سوريا لم تعد وطناً، بل سجلا عقاريا.

منذ سيطرة حزب البعث على السلطة في سوريا واستلام حافظ الأسد زمام الرئاسة عام 1970، بدأ الأسد الأب يعمل على خطة محكمة لترسيخ وجوده إلى الأبد.

لم تقتصر الهيمنة على المؤسسات الأمنية، بل امتدت إلى الكتب المدرسية والمؤسسات التعليمية التي كانت تدرّس مادة التوجيه السياسي الإلزامي التي تتحدث عن "إنجازات" الحاكم. وفي طابور الصباح، كان التلاميذ يهتفون بحياة الرئيس عبر ترديد شعار"قائدنا إلى الأبد الأمين حافظ الأسد".

بدأ حافظ الأسد منذ سبعينيات القرن الماضي، بتملك مفاصل الدولة رمزياً ومادياً عبر استخدام استراتيجية ممنهجة باستغلال الثغرات القانونية لتنظيم الفضاء العام الذي تحول إلى ملك شخصي أو كاد. فكل مؤسسة حكومية ــ مهما كانت صغيرةــ أصبح تحمل اسمه.

في الثمانينيات، ظهرت مدارس تحمل اسم الأسد الأب في كل محافظة. وفي التسعينيات، توسّع الأمر ليشمل مطارات ومستشفيات، وحتى مزارع الدجاج في الريف السوري، حيث كان مربي الدواجن السوري يضع صورة الرئيس على الجدران لحماية منشأته. فالخطوة لا تعني الولاء بقدر ما هي وسيلة لاتقاء شرّ قد يحدث. والصورة تعني أن هذا المبنى "محميّ"، فلا يجرؤ عمال البلدية على هدمه تحت ذريعة "البناء العشوائي".

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مع وراثة بشار الأسد للحكم بعد وفاة والده، تحوّلت هذه الممارسة إلى عرفٍ إداري مُلزم.

ولم تسلم دور العبادة من هذه الطقوس. ففي مطلع الألفية، نُقش اسم حافظ الأسد على مئذنة الجامع الأموي في دمشق، في سابقة لم تُعرف في تاريخ الإسلام، حيث دُمج الرمز الديني بالرمز السياسي.

كما طُبعت صورة الأسد الأب والابن على العملة الوطنية. فبينما حملت ورقة الألف ليرة كانت صورة حافظ، ظهر بشار على ورقة الألفي ليرة، ليجد كل مواطن نفسه وهو يحمل جزءا من آل الأسد في جيبه. كما سُمّيت الموانئ والطرق السريعة والمراكز التجارية الكبرى بأسماء العائلة، لدرجة أن بعض المواطنين كانوا يقولون إن سوريا لم تعد وطناً، بل سجلا عقاريا.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

"الاستيلاء الرمزي" على ممتلكات الدولة

توضح الباحثة القانونية مايا حسين الخطيب، في حديثها لـ"يورونيوز"، أن هذا "الاستيلاء الرمزي" لم يكن خارج القانون، بل كان مدعوماً بثغرات تشريعية ممنهجة. فقانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 منح المجالس التنفيذية سلطة تسمية الشوارع والمرافق دون رقابة قضائية كافية.

وتضيف الخطيب أن "هذه السلطة -المعروفة قانونياً بـ"السلطة التقديرية"- يمكن أن تكون أداة خير إذا استخدمتها مجالسُ نزيهة، لكنها تحولت إلى أداة ولاء حين غابت الضوابط."

الأدهى، كما تشرح مايا، أن "الدستور السوري لم يمنع تسمية المرافق بأسماء الأشخاص الأحياء، رغم أنه نصّ في المادة (8) على عدم تسخير المال العام لمصلحة فئوية. وهنا، يتدخل الاجتهاد القضائي الإداري الذي يفرض ضوابط: يجب أن يكون القرار "مصلحياً"، لا شخصياً، وإلا يُعدّ "إساءة لاستعمال السلطة".

وتؤكد الخطيب في حديثها لـ"يورونيوز"، أن أي مواطن أو جهة يمكنها الطعن أمام مجلس الدولة ضد قرار تسمية يعتبره هذا الشخص باطلا.

أما طباعة صورة الحاكم على العملة، فكانت تستند إلى مرسوم بموجب قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002. شكلياً، كان القرار "قانونياً". لكن جوهرياً، كان انتهاكاً لمبدأ حياد المال العام. والأهم، كما تشير مايا، أن العملة ملكية عامة، واستغلالُها للدعاية يُعدّ "هدراً سياسياً" للمال العام.

"الحق في اختيار الاسم"

وتكشف الخطيب عن نقطة جوهرية: الاسم هو جزء من الحقوق الشخصية، وفق المادة 51 من القانون المدني السوري، التي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الاعتراض على استعمال اسمه دون مبرر "أن يطلب وقف هذا الاعتداء". فإذا رفض شخص ما -حتى إن كان مسؤولاً- استخدام اسمه، فإن الإصرار على التسمية يُعد اعتداءً قانونياً.

وتتابع الخطيب: في حال تسبب القرار بضرر معنوي أو مادي، يحق للشخص المطالبة بالتعويض بموجب المسؤولية التقصيرية. وهذا ينطبق حتى على "التكريم العفوي" إذا تم دون موافقة. كما توضح أن التسمية ليست مجرد "قرار إداري"، بل قرار تنظيمي تترتب عليه آثار قانونية دائمة، ويختلف عن القرار الفردي المؤقت.

الاستيلاء الرمزي بوصفه جريمة ضد الهوية

وتذهب مايا أبعد من هذا: إن تسمية "ثانوية دوما" باسم باسل الأسد ليست مجرد خطأ إداري، بل اغتصاب للذاكرة الجماعية. فالمدرسة ليست ملكاً للعائلة، بل فضاء تربوي جماعي. وتغيير الاسم يوحي وكأنّ آلاف الطلاب لم يعودوا ينتمون إلى منطقة دوما بل لشخص كان اسمه باسل الأسد.

وتشير الخطيب إلى أن قانون العقوبات السوري (المادة 723) يجرّم الاستيلاء غير المشروع على العقارات. وبالقياس، فإن "الاستيلاء الرمزي" هو اغتصاب "للهوية المعنوية" للملك العام. فعندما يُحوّل اسم مدرسة حكومية إلى اسم شخص، فإن ذلك يمثل استيلاءً على الذاكرة الجماعية لمصلحة عائلة واحدة.

التأثير النفسي: عقول تربّت على الخوف من التفكير

من الناحية النفسية، توضح الاختصاصية غزل سميح لـ"يورونيوز"، أن الفرد الذي نشأ في بيئة تُقدّس الحاكم وتُجرّم التشكيك فيه يفقد قدرته على التفكير النقدي. وتضيف غزل: "ليس بسبب ضعف عقلي، بل لأن المصادر محدودة، والاحتياجات المعيشية تستنزف الطاقة العقلية".

وتشير غزل إلى أن هذا الفرد يُصاب بحساسية عالية تجاه الاختلاف، خوفاً من العقاب أو النبذ، ويفقد هويته الشخصية ليذوب في هوية جماعية مفروضة.

لكنها تؤكد: "نعم، يمكن لهذا الفرد أن يتعامل مع سلطة بشرية، بشرط أن يتعرض لبيئة تسمح بالنقاش وتقبل الاختلاف".

وتشرح غزل أن الآلية النفسية التي تدفع الناس إلى "فرض التمجيد" حتى على من يرفضه هي الاعتقاد أن "الإنسان يحتاج إلى الهوية الجمعية، والإحساس عنده يكون بأن تمجيد الحاكم يعني حماية الجماعة".

وتشدد على ضرورة "تشجيع الأفراد على التفكير النقدي دون شعور بالذنب أو التحامل"، و"فصل المشاعر عن العمل المؤسساتي بوصفه شرطاً لبناء دولة المواطنة".

الالتقاء: عندما يلتقي التحليل النفسي بالقانوني

هنا، تلتقي رؤيتا غزل ومايا. فكما تشرح الأولى أن ضعف ثقة المواطن بالمؤسسات (القضاء، التعليم، الجيش) يدفعه إلى البحث عن "مرجع ثابت"، تؤكد الثانية أن غياب المؤسسات القوية سمح باستغلال السلطة التقديرية لخدمة العبادة.

وتتفق المتحدثتان في القول: كلما ازدادت شفافية المؤسسات ومهنيتها، تراجعت الحاجة النفسية والقانونية إلى شخصنة السلطة. فالمواطن لا يحتاج إلى "زعيم" إذا كان القضاء عادلاً، والتعليم نزيهاً، والجيش وطنياً.

السقوط والتحول

مع سقوط النظام في 2024، خرج الناس يمزّقون صور الرئيس ويزيلون النصب التذكارية التي وضعت في كل شارع ويغيّرون الأسماء. ففي اللاذقية، غُيّر اسم "مطار اللاذقية الدولي" من "مطار باسل الأسد" إلى اسمه الجغرافي. وفي المحافظات، أُزيلت لافتات "ثانوية باسل الأسد للمتفوقين" وعُلّقت لافتة أخرى بأسماء ثانية، حتى مزارع الدواجن التي كانت تحمل صوراً آل الأسد قبل سنوات، أُزيلت عنها بسرعة، وكأنها شهادة عار.

وفي هذا السياق، وجّه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بعد تسلمه السلطة بعدم وضع صوره أو تسمية أي منشأة باسمه. لم يكن القرار تواضعاً، بل كان اعترافاً بأن الدولة ليست ملكاً لأحد.

العدالة الانتقالية: استرداد الهوية

تقترح مايا الخطيب ما تسميها عدالة انتقالية رمزية؛ أي مراجعة شاملة لكل التسميات المفروضة خلال 50 عاماً، واستبدالها بأسماء رموز وطنية جامعة. وتقترح إنشاء "لجنة وطنية للرموز" تضم قضاة، ومؤرخين، ومواطنين، لضمان الحياد.

وتدعو غزل سميح إلى بناء مساحات آمنة للنقاش، ونشر ثقافة المواطنة عبر التعليم والإعلام، وتعزيز الثقة بالذات لدى الأفراد، ليتمكنوا من المطالبة بحقوقهم دون خوف.

من الرفض الشخصي إلى الحماية الدستورية

وتؤكد الباحثة القانونية مايا حسين الخطيب أن التحوّل الحقيقي لا يبدأ حين يرفض حاكمٌ ما وضع صورته، بل حين يُرسّخ هذا الرفض بوصفه قاعدة قانونية عامة ومجردة. ولهذا، تقترح أربع آليات متكاملة لحماية الملكية العامة من الاستيلاء الرمزي:

أولاً: حماية دستورية عبر إدراج نص صريح في الدستور الدائم ينص على أن "المؤسسات العامة ملكية وطنية محايدة، ويُحظر استغلالها لتمجيد الأفراد أو الأحزاب".

ثانياً: حماية جنائية من خلال تجريم استخدام المال العام في تمجيد الأفراد، واعتباره هدراً سياسياً يُعاقب عليه القانون.

ثالثاً: حماية إدارية بإلزام جميع الوحدات الإدارية بتسمية المرافق بأسماء جغرافية أو تاريخية محايدة، تجنّباً للانحياز الفئوي.

رابعاً: حماية قضائية بمنح المواطنين حق الطعن أمام القضاء لإزالة أي مظاهر تمجد الأفراد في الحيز العام، بعدّها انتهاكاً لمبدأ الحياد.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

وتضيف الخطيب أن "هذه الآليات يجب أن تُفعّل عبر قانون العدالة الانتقالية الرمزية، الذي ينظّم مراجعة شاملة لكل التسميات والرموز الوطنية المفروضة خلال فترة الاستبداد، مع أولوية لتخليد ذكرى الضحايا".

وتشير إلى أن سوريا اليوم لا تحتاج فقط إلى "تغيير أسماء"، بل إلى "تغيير قوانين" تحمي الفضاء العام من أن يكون مجرد أداة في يد السلطة، ليعود فضاءً لكل السوريين، تتجسد فيه تضحياتهم وتاريخهم المشترك بعيداً عن تقديس الأفراد.

وتضيف الاختصاصية النفسية غزل سميح أن الحماية القانونية وحدها لا تكفي دون موازاة نفسية ومجتمعية. فلـ"فك ارتباط المواطن بالحاكم بوصفه رمزاً"، تدعو غزل إلى تعزيز الثقة بالذات لدى الأفراد، وتشجيعهم على إبداء الرأي والمطالبة بالحقوق دون شعور بالذنب.

كما تقول المتحدثة إن بناء دولة المواطنة يتطلب فصل المشاعر عن العمل المؤسساتي، ونشر ثقافة تقبل الاختلاف عبر التعليم والإعلام. وتشدّد على أن المؤسسات العادلة والفعّالة هي وحدها القادرة على استبدال الحاجة النفسية للزعيم، لأنها تمنح المواطن شعوراً حقيقياً بالانتماء للوطن وليس لشخص مهما علا شأنه.

المصدر:

يورو نيوز

المصدر:

يورو نيوز