- تعرض 6 سفن لهجمات في الخليج ومضيق هرمز

- داخل أميركا.. ترامب يتحدث عن انتقام وخلايا نائمة إيرانية

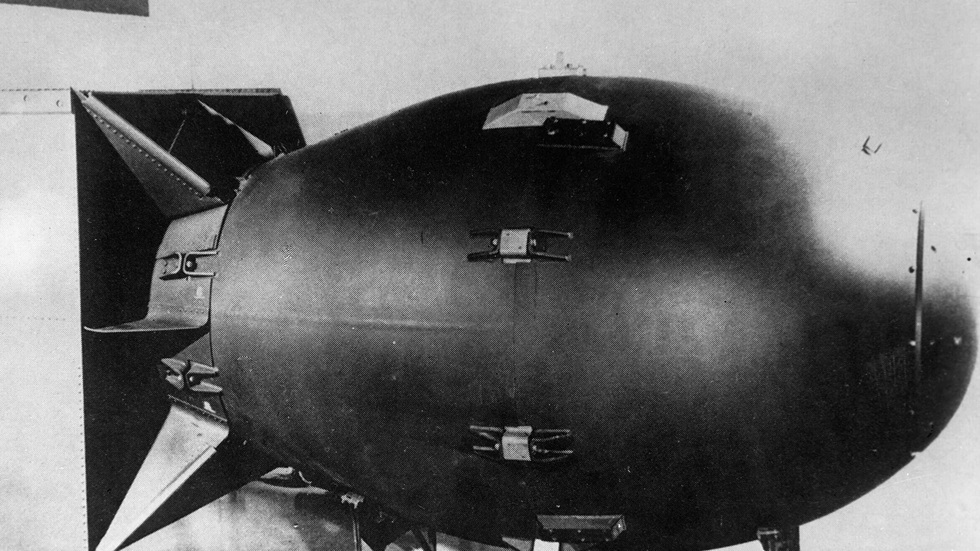

- قاذفات B-1 تُحمّل بذخائر قادرة على تدمير أهداف بأعماق الأرض

- إصابتان إثر استهداف مبنى سكني جنوبي الكويت بمسيّرة

- حديقة حيوانات تنشر مقطعًا طريفًا لمواجهة بين دب قطبي و"مخلّل عملاق"

- احتجاج رياضي يثير الجدل في بطولة أوروبا للمصارعة (فيديو)

- مضيق هرمز.. هيئة بحرية تعلن عن استهداف سادس سفينة حاويات بيومين

- سعر النفط يتجاوز 100 دولار مجددا رغم الإفراج التاريخي عن الاحتياطيات

- السعودية تحول التجارة إلى موانئها الغربية لتجنب مضيق هرمز

- استهداف سفينة قرب الإمارات وتصاعد الهجمات بمضيق هرمز

- أسعار وأسفار ولاجئون.. هكذا غيّرت حرب إيران العالم في أسبوع

- قتلى بغارة إسرائيلية على الرملة البيضاء في بيروت

- صور جديدة لابنة كيم المراهقة.. تطلق النار من مسدس

- حزب كردي إيراني معارض: تواصلنا مع الغرب ونستبعد سقوط النظام

- حرب إيران تكلف أمريكا 11.3 مليار دولار في أسبوع واحد

- اتصال ثلاثي بين عون والشرع وماكرون لبحث التصعيد الأمني

- قتيل ومفقودون وإنقاذ العشرات بعد استهداف ناقلتي نفط بمياه العراق

- إيران تطلق موجة جديدة من الصواريخ على إسرائيل

اعترافات أقدم أسير في العالم

لم يكن اختيار مكان اللقاء مع أقدم أسير في العالم مهمةً سهلة. أردتُ مكانا يسمح له بأن يتدفق في حديثه بلا توقف، وألا تشغله الضوضاء أو التعليق على حموضة القهوة التي تعاني منها جلّ مقاهي إسطنبول.

فكرتُ أن يكون لقاؤنا في أرضٍ زراعية؛ فلا حفاوة تفوق استضافة فلّاح محروم من أرضه في بستان من بساتين ضواحي إسطنبول. لأكون صريحا، تخيّلتُ مشهدا ملحميا: يمشي نائل البرغوثي بين أشجار الزيتون، يتحسس جذوعها، ويشرح لي الفروق الدقيقة بين تربة إسطنبول وتربة "البلاد"، ثم نجلس تحت شجرة ليمون، ويفتح قلبه. بدت الفكرة، في رأسي على الأقل، أقرب إلى افتتاحية فيلم وثائقي عن أقدم أسير في العالم.

اقرأ أيضا

list of 2 items* list 1 of 2 كيف تُهرِّب "مركز دراسات" من داخل السجون الإسرائيلية.. عبد الناصر عيسى و34 عامًا من العزلة

* list 2 of 2 محمد الضيف.. سيرة الظل الذي كسر درع إسرائيل end of list

ثم استفقت على صوت العقل. تذكّرتُ أنني أعيش في عالم خطر، فيه احتلال، وأجهزة أمنية منفلتة من أي رقابة، ومحاذير لا تتوافق مع أن تدعو رجلا قضى نحو خمسة وأربعين عاما في السجن إلى منطقة معزولة، مع صحفي لا يعرفه تماما. كنستُ خواطري الدرامية، وبدأت أفتّش عن خيار آمن، لا يخلو في الوقت نفسه من محفّزات عاطفية تُنعش ذاكرته، وتُحرِّضه على الحديث.

وقع اختياري أخيرا على مقهى فلسطيني صغير، تعبق فيه رائحة البنّ والميرمية، وتُعلَّق على جدرانه صور الأزياء الفلسطينية التقليدية. كان هذا كافيا لإنعاش ذاكرة رجلٍ دفع ثلثي عمره نضالا عن أرضه.

أرسل إليّ مرافقه: "سنتأخر عشر دقائق بسبب الزحام".

رددتُ مبتسمًا: "لا بأس، بانتظاركم". هل يستمتع مَن عاش نحو نصف قرن تحت توقيت السجّان بالتحرك حسب توقيته هو؟

انشغلت بتحضير الجلسة، فطلبت قهوة عربية وكعكا فلسطينيا محشوا بالتمر. دخل نائل، فشعرت أن شجرة زيتون تتحرك نحوي. كان اللون الزيتي يغمره بكليّته: معطفه الرياضي، وقميصه، وبنطاله، وحذاؤه. خُيّل إليّ أنه لو مال قليلا لسال الزيت من جيبه، وتناثرت حبّات الزيتون من كتفيه. هكذا يدخل مَن عاش أربعة عقود في السجون: بشعرٍ لم يبقَ فيه شيء من السواد، وخفة حركة لا تُصدَّق لرجلٍ يحمل تاريخا كاملا.

لم ينفض يده من السلام عليّ حتى علّق على القبعة التي أعتمرها:

"تذكرني بقبعات مثقفي اليسار في الزمانات!".

سألته:

"ألم تكن يساريا؟".

قال بهدوء:

"أبدا. بدأت مع الجبهة الشعبية لكني لم أكن يساريا قط. أنا عروبيّ قوميّ".

سألته مباشرة:

"ما الذي بقي من إيمانك بالعرب؟ بعد أن تركوا غزة تُذبح جائعة، ولم يُدخلوا لها قنينة ماء!".

قال بحزم:

"العرب يقدّمون، والذي قاوم هم العرب، غزة تُمثِّل العروبة!".

بدت إجاباته، بسرعتها وحدّتها، كمَن يقاوم مُحقِّقا في مخياله. نصف قرن من السجن كافٍ لإنضاج كل الإجابات في العالم.

قلت له:

"ما مذهبك؟ يقولون إنك صرتَ إسلاميا!".

كنت قد قبضتُ على خيط اللقاء؛ فهذا رجل يمكن أن تُستخرج منه الخلاصات بأسئلة استفزازية.

ابتسم وقال:

"بالزمانات سألني محقق الفرز على السجون هذا السؤال. كنا في غرفة فيها 52 سجينا، وحين جاء دوري سألني عن التيار الذي أنتسب إليه. فرددت عليه: وأنت ما تيّارك؟

نظر إليّ بغضب، وأرجعني لآخر الطابور، لينفرد بي لاحقا.

عندما جاء دوري أخيرا أعاد سؤاله، وأعدت جوابي. شعر بحنق وقال: أخبرني، هل أنت فتحاوي، أم من الجبهة، أم من حماس؟

قلت له: ناولني ملعقةً صغيرة لأجيبك.

نظر إليّ بدهشة: وما شأن الملعقة بانتمائك الفكري؟

قلت: ناولني إياها حتى أجيبك. مدّ يده ووضعها أمامي بتبرّم، بحثا عن إجابة.

وضعت الملعقة بين أصابعي وقلت: من كل مذهب وتيار يقاوم الاستعمار من المحيط إلى الخليج أخذتُ ملعقةً، ثم خلطتهم وشربتهم، فأنا خلاصة كل تيارات المقاومة!

استشاط غضبا، وأمر بتحويلي إلى أسوأ السجون".

ثم مدّ يده إلى فنجان قهوته وأخذ قضمة من المعمول الفلسطيني.

قال وهو يرتشف القهوة:

"أطيب قهوة ذقتها كانت قهوة يمنيّة، أهداني إياها أحد أصدقائي من اليمن. كان طعمها أصيلا!".

أذكره الحديث عن الأصالة بشكل قبعتي، فواصل معلقا على لباسي:

"أين العمامة اليمنية والجنبيّة؟".

قلت له:

"لا أظن أن لبس الجنبية مناسب لإسطنبول، يعدّونها سلاحا. ثم إني لم أكن أظنك ماهرا في استخدامها. أعرف أنك كنت راميا جيدا بالحجارة فقط!".

ضحك وقال:

"لقد قاومنا بكل شيء وصلت إليه أيدينا، قاومنا بالشبريّة مرةً، وهي أخت الجنبية".

قاطعنا مرافقه:

"كنت أريد أن أوصله وأترككم منفردين، لكن هل تسمحان لي بالبقاء؟".

بدا أن اللقاء مختلفا بالنسبة له هذه المرة.

قلتُ له: "بالتأكيد"، وقرّبت صحن الكعك منه.

وُلد نائل صالح عبد الله البرغوثي في أكتوبر/تشرين الأول 1957 في قرية كوبر، تلك القرية التي تبدو على الخريطة كنقطة صغيرة، لكنها مضيئة بتاريخ سكانها النضالي.

هناك، في بيتٍ يطلّ على حقول الزيتون والحمضيات، بدأ نائل سيرته طفلا يحمل حقيبته الصغيرة ليقطع أراضي العائلة ذهابا إلى المدرسة الابتدائية. في طريقه اليومية لم تكن طينة الأرض تلتصق بعقبه فحسب، بل وجدت طريقها إلى قلبه.

وحين وصلت مدرعات الاحتلال إلى أبواب كوبر عام 1967، صعد الفتى مع أخيه عمر وأبناء عمومته إلى سطح البيت، جمعوا الحجارة، وأخذوا يحصبون قوات الاحتلال بأيديهم الصغيرة، ويرفعون أصواتهم بالتكبير. لم تكن مواجهة عسكرية، لكنها كانت إعلانا مبكرا لمعدن الطفل؛ ذاك النوع الذي يقرر أن يرفع صوته حين يخفض الآخرون رؤوسهم.

انتقل نائل لإكمال دراسته في مدرسة الأمير حسن في بيرزيت. وفي ربيع 1978، وبينما كان يستعد لامتحانات الثانوية العامة، اعتُقل هو وشقيقه عمر وابن عمهما فخري البرغوثي بتهمة المشاركة في عدة عمليات مقاومة: قتل ضابط إسرائيلي شمال رام الله، وحرق مصنع زيوت، وتفجير مقهى في القدس.

في الصيف وقف الثلاثة في قاعة المحكمة خلف القضبان، في انتظار الحكم. كان القاضي الإسرائيلي، يصعّد فيهم نظره، منتظرًا لمشهد دراميّ يرضي غروره. كان ينتظر دموعًا أو أرجلًا مرتجفة واستعطافًا يستدرّ الشفقة، لكنه لم يحصل على شيء من ذلك. لا استعطاف، ولا رجاء، ولا حتى نظرة اعتذار. ثلاثة شبّان يقفون خلف القضبان بقلة اكتراث وتقدير لكل المراسم القضائية. تدور أعينهم في القاعة بلا مبالاة وكأنهم في انتظار حافلة تأخرت قليلًا.

بغضب وحنق يضرب القاضي على المنضدة أمامه، ويصرخ بصوت يملأ القاعة "نائل، عمر، فخري… مؤبّد، مؤبّد، مؤبّد!"

من خلف القضبان، يفتح الثلاثة أفواههم ولكن ليس بالاعتراض أو التوسّل للقاضي الذي حكم عليهم بمصادرة شبابهم، بل بالغناء. أخذوا يرددون أغنية يعرفها كل أطفال قرية كوبر "ما بنتحوّل.. ما بنتحوّل.. يا وطني المحتل!"

وانضمت الأم فرحة البرغوثي، إلى شبليها في مراسم التحدّي فأطلقت الزغاريد، تحديًا وتبكيتًا لقضاء المحتل.

مع صدور الحكم بالسجن المؤبد بحق نائل، بدأت أطول حكاية في سجل الأسر الفلسطيني.

سألته:

"قل لي يا أبا النور، ألم تعتد على السجن بعد 44 سنة؟".

قال مصحِّحا بنبرة صارمة:

"أولا هي 44 ونصف".

ثم تابع:

"لا يعتاد الإنسان على القيد. عايشت في السجن أربعة أجيال؛ عشت مع الجد والأب والابن والحفيد، من السجّانين والمسجونين".

سألته:

"وأي جيل تُفضِّل من المسجونين؟".

قال:

"الجيل اللي عنده قناعة وما يئس، واللي أدرك أن فيه حقّ وانتظم في المقاومة".

سألته: "في تفاوت بينهم؟".

قال:

"أكيد في تفاوت".

قلت: "كيف؟".

قال:

"التكنولوجيا. عند جيل زد، اهتمامهم بالتقنية والوسائل فائق".

سألته مازحا:

"وصل جيل زد عندكم في السجن؟".

أجاب:

"آه، كان عندي جيل زد وجيل الألفية. كل الأجيال عندنا. صرت مثل الشاعر المخضرم اللي عاش الجاهلية والإسلام. لقد أدركت أشخاصا سُجنوا عام 1966 قبل حرب حزيران، ولقيت آخرين سُجنوا أيام الانتداب البريطاني. أحدهم كان يُسمى أبا حسين؛ سُجن ثماني سنوات في عهد الانتداب، ولما قام الكيان سلّموه للأردن، ثم انسجن في الأردن سبع سنين، وبعدين انسجن عند اليهود".

قلت له: "وما فعل الله به؟".

قال: "أُطلق سراحه في 1994".

قلت له:

"دخل كثيرون وخرجوا، وبقيت وحدك. ألم تيأس؟".

قال بثقة:

"لا. الناس تظن أن السجن نهاية. أنا نظرت إلى السجن كبداية، فلم أيأس قط".

قلت له مبتسما:

"أجد صعوبة في التوفيق بين هذه الصلابة ورقّة قصة زواجك. ممكن تطلع رومانسي يا أبا النور؟".

ابتسم وقال:

"والله عندنا رومانسيّة أكثر من شعراء العرب! دير بالك، الرومانسية عندنا حتى في النضال. إحنا عاطفيين، والإنسان من غير عاطفة مش إنسان. لما أسمع البردوني يهزّني. عجيب شاعركم في إلقائه. في السجن كانت توصلنا مقاطع، وأحيانا نهرّبها تهريب. أنا بعتبره أمير الشعراء".

ثم تابع:

"أزعجونا بنزار وأحمد شوقي. وجدت مزاجي الشعري في السجن مع البردوني".

نظر إلى جهاز التسجيل الذي وضعته بجانبي، فمددت يدي لإيقافه. فهمت أنه يريد أن يبوح بسرّ لا يحب أن يُسجَّل عليه.

قال فجأة:

"لا يعجبني شعر فلان!" مسميًا أحد الشعراء. قالها كما لو أنه يعترف بسرّ خطير.

ولماذا لا تحب أن أسجل هذا؟

"لا أريد أن أؤذي محبيه."

بدا لي تصرفه قطعةً شعريّة طريفة، رجلٌ عاشَ ما يقارب نصف قرن يواجه سجّانيه مقاومًا ومعاندًا، يتحرّج من مواجهة جمهور شعريّ، لاختلاف الذائقة!

سألته محاولا تغيير الموضوع:

"ومَن يعجبك غير البردوني؟".

قال:

"أول قصيدة رسخت عندنا كانت قصيدة أبي القاسم الشابي: إذا الشعب يوما أراد الحياة. أخذناها في المدرسة، حفظتها، وأنا أحفظها كلها الآن. قصيدة زُرعت في تونس، وأثمرت في فلسطين".

ثم قال بنبرة متذوّقة وهو يستعيد الأبيات:

"فلا الأفق يحضن ميت الطيور

ولا النحل يلثم ميت الزهر

ظمئت إلى نغمات الطيور

وهمس النسيم ولحن المطر".

ثم قال: "ذلك لحن نعرفه في أرضنا".

قلت له:

"تابعت بعض مقابلاتك، لا تظهر عاطفيا على التلفزيون".

قال وهو يتنهد:

"لأني قدّام الناس ما ببكي، بس بيني وبين نفسي ببكي".

في عام 1987، قبل انطلاق الانتفاضة الأولى بأسابيع، كانت إيمان نافع شابة في مقتبل العمر، تمارس نضالها ضد المحتل. لم يطل الأمر كثيرا؛ اعتُقلت بتهمة مقاومة الاحتلال، وقضت عشر سنوات خلف القضبان. في سجن آخر، كان نائل يتابع نشرة إخبارية إسرائيلية وظهر فيها مقطع لإيمان نافع تقول فيه إنها تريد تنفيذ عملية فدائية. قال لنفسه:

"حين أخرج، سأتزوج هذه المرأة".

أرسل والديه لخطبتها عام 1997.

في 2011، حين تحرّر في صفقة "وفاء الأحرار"، التقاها لأول مرة. وبعد شهر تزوجا. تقول إيمان: "كان عرسا وطنيا. الناس كلهم احتفلوا".

فرض عليه الاحتلال الإقامة الجبرية في كوبر. كان يعوّض العمر المهدور بزراعة البرتقال والزيتون ومراقبة البراعم.

لكن الأفراح في قبضة الاحتلال لا تدوم. لم يعيشا معا إلا 32 شهرا، قبل أن يُعتقل مجددا عام 2014.

في مطلع عام 2025، ظهرت خيبة جديدة حين ورد اسمه ضمن الأسرى المقرر إبعادهم إلى مصر في صفقة تبادل. تقول إيمان:

"كنت أتمنى أن أستقبله في حديقة منزلنا، بين الأشجار التي زرعها بيديه. حزينة لأنه لن يكون هناك أحد من أهله ليستقبله. إنها لحظة صعبة".

وتضيف:

"ذهبت مثل باقي العائلات، لكن سلطات الاحتلال أخذت جواز سفري. قالوا إني ممنوعة من السفر. ما زلتُ أنتظره ليأكل من ثمر الشجر الذي زرعه. صار عمره 68 عاما؛ هذا أكبر ظلم".

سألته:

"ما قصة الشجرة التي زرعتها وأنت في السجن؟".

قال:

"تلك شجرة هُرّبت بذرتها من السجن. أوصيت والدتي بغرسها في الدار. وفي كل زيارة كنت أطلب منها حفنة من تربة السجن ومائه لتسقي الليمونة. عبر تنقلاتي، تجمّعت تربة فلسطين كلها في تلك الشجرة. كانت امتدادي في الخارج!".

قلت له:

"قرأت أن مارون عبود انتقد طه حسين وقال إن أسلوبه مثل ليمون يافا: قشره أكبر من لُبّه".

قال نائل:

"وصفه دقيق. ليمون يافا قشره سميك، لكنه حلو. يمكنك أكل قشره".

قلت ضاحكا:

"كنت أشكو لزوجتي أن ليمون إسطنبول قليل الحموضة".

قال بثقة الفلاح:

"الحمضيات في بلادنا، فلسطين وبلاد الشام وساحل فلسطين وجنوب لبنان، أفضل حمضيات في العالم".

سألته:

"لماذا؟"

قال:

"طبيعة التربة والجو. ومن أيام الفينيقيين ونحن نصدّر الحمضيات. تعرف أن أول كتاب في الزراعة كتبه فينيقي، ماغون القرطاجي، قبل 3000 سنة؟".

كان كتاب ماغون واحدا من الناجين القلائل من دمار قرطاج عام 146 ق.م، وهو دليل زراعي حول زراعة الكروم وتربية المواشي وإدارة المزارع. لا نعرف عن ماغون الكثير، ولم يصلنا كتابه كاملا. والمفارقة أن ما نعرفه عنه أقل مما نعرفه عن أي شجرة تين وصفها في موسوعته. كل ما يخبرنا به التاريخ أنه ألّف عملا من 28 كتابا. قال نائل إنه قرأ ما وصلنا منه.

قال وهو يمضغ قطعة المعمول:

"حتى التين هنا مختلف عن تين بلادنا. بدون تحيّز، تين البلاد مميّز!".

قلت له:

"لا أحب التين، لا تين بلادكم ولا تين بلادنا".

قال مازحا:

"بس مشايخكم بيحكوا إنه من ثمر الجنة!".

قلت ضاحكا:

"صحيح، لكن من حُسن الحظ أن الجنة لا تُدخل بالأذواق".

ثم قلت له:

"ما دمنا في جو اعترافات، دعني أعترف لك بشيء، وأرجو ألا يغضبك. بعد أن جرّبت أنواعا مختلفة من زيت الزيتون، وجدت أن الزيت الإيطالي هو الأفضل".

ضحك نائل ضحكة قصيرة، وقال بثقة مَن يعرف أرضه:

"معقول؟! الزيت الحقيقي زيت بلادنا. مع هيك، ما بنكر إن الزيت الإيطالي مختلف".

ثم بدأ يرسم خارطة الذوق في زيوت فلسطين: كيف يختلف طعم الزيت بين نابلس وجنوب الضفة، وكيف يتباين زيت قرية عن أخرى لا تبعد سوى خمسة كيلومترات.

"زيتون شرق نابلس غير غربها، وزيت قريتنا غير القرية اللي بعدنا بخمسة أو ستة كيلومترات. زيتنا الأطيب طبعا".

قلت له:

"سأحضر لك زيتا إيطاليا لتحكم بإنصاف. سأجلب قنينة في لقائنا القادم".

ضحك وقال:

"قنينة؟ شو بعمل فيها؟ أدهن فيها شواربي؟ أقل شي ثلاثة لتر حتى أقدر أحكم!".

ثم قال:

"الإيطاليين يبيعون زيتهم في قناني صغيرة، هذا فن التسوّق. مرة أهداني صديق عسلا مغلفا بعناية، وطلع كله سكر، بس شكله فخم!".

ثم انتقل للحديث عن زيت بلاده:

"إحنا بزيتنا ما بنستخدم لا مبيدات ولا سماد كيماوي ولا أدوات ميكانيكية. بنشتغل على طريقة أجدادنا من 3000 سنة: ندق الزيتون على حجر، ونحطه في ماء دافئ في لَجَن نحاس، فيطفو الزيت، ثم نرفعه برفق. هذا زيتنا. خليني أجيب لك خبزة طابون وزيت من أرضي، وبعدين احكم".

قلت له:

"قبلتُ، ستكون تجربة غنيّةً".

فقال بلهجته القروية:

"آه.. بس بدنا نحرر البلاد أول!".

ثم أضاف مبتسما:

"ولّا؟".

المصدر:

الجزيرة

المصدر:

الجزيرة