- روسيا: أي قوات أجنبية في أوكرانية "أهداف مشروعة"

- سوريا.. قتلى ومصابون بنيران قسد جراء اشتباكات عنيفة في حلب

- لأول مرة.. شتاينماير يوجه انتقادات لاذعة لسياسات ترامب

- بعد فضيحة مدوية.. اتحاد التنس المصري ينفي علاقته باللاعبة

- كيف غيّر انتقال هذه الأمريكية إلى ألمانيا نظرتها للحياة؟

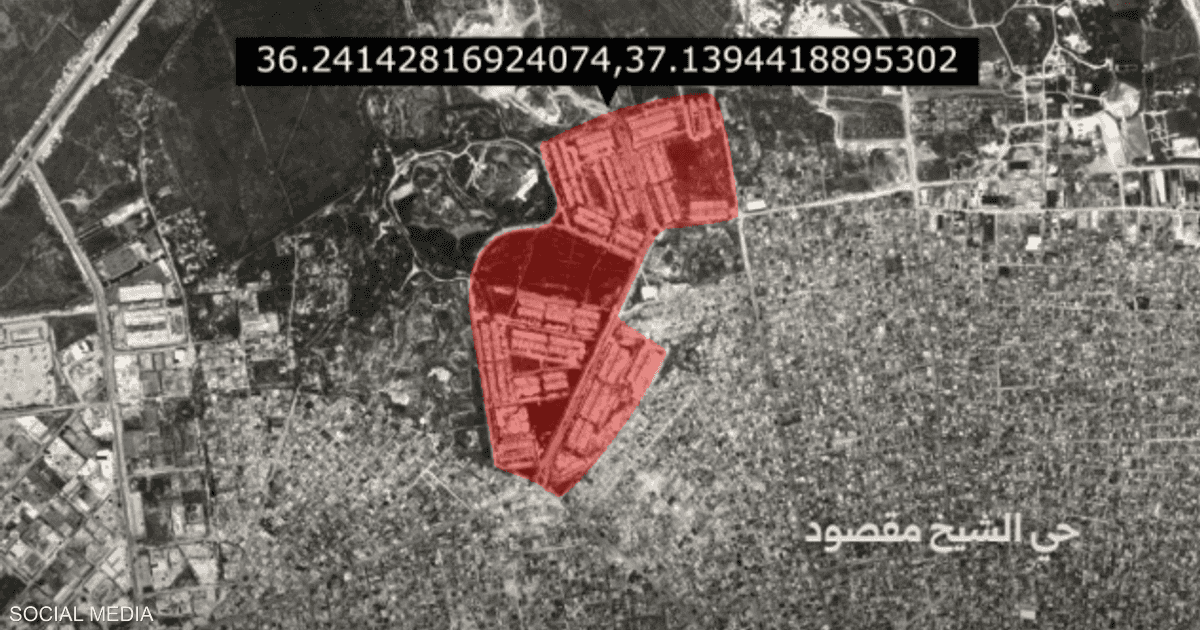

- تجدد القصف والمواجهات في حلب بعد "خرائط الإخلاء"

- تركيا تعلق على اشتباكات حلب: سنقدم المساعدة لدمشق إذا طلبت

- فيدان: "قسد" تتعاون مع إسرائيل وندعوها للتخلي عن التفكير الانفصالي

- نتنياهو: جهود لبنان غير كافية.. وحزب الله يعيد تسليح نفسه بدعم إيراني

- المبعوث الأممي إلى اليمن يلتقي العليمي ويواصل جولة إقليمية

- مساعدو مادورو يحكمون قبضتهم.. مؤشرات على "فشل خطة ترامب"

- حلب تشتعل مجدّدًا: اشتباكات بين "قسد" والجيش السوري.. وإسرائيل تدخل على الخط

- الركراكي: جاهزون لتحدي الكاميرون.. والضغط حافزنا للتأهل

- استشهاد طفلة وإصابة آخرين في غزة وإسرائيل تتحدث عن إطلاق صاروخ

- اليمن- مصادر سعودية تتحدث عن فرار الزبيدي للإمارات

- هجوم صيني يستهدف بريد موظفي الكونغرس الأميركي.. وبكين ترد

- استعداد إسباني لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين

- هل كان تاج محل معبدًا هندوسيا في الأصل؟ الجدل يشتعل بشأن المعلم الشهير

إسرائيل تفقد عقولها

التقرير الصادر عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي حول تفاقم ظاهرة هجرة العقول يكتسب دلالته الأساسية من توقيته وسياقه، لا من أرقامه وحدها.

فما كشفته صحيفة هآرتس من أرقام مثيرة حول هجرة النخب الأكاديمية العليا في السنوات الأخيرة، وبوتيرة متسارعة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لا يمكن قراءته بوصفه ظاهرة اجتماعية أو مهنية محايدة، ولا حتى باعتباره إحدى نتائج العولمة وسيولة الكفاءات في سوق معرفي عالمي مفتوح.

فالسياق يتجاوز بكثير توصيف "هجرة عقول" بالمعنى التقني، وينقلنا إلى سؤال أعمق حول القدرة على إنتاج المستقبل داخل مشروع قام، منذ تأسيسه، على احتكار المعرفة وربطها عضويا بالقوة والعسكرة والاندماج الوظيفي في منظومة الهيمنة الغربية.

لفهم دلالة هذه الظاهرة، لا بد من العودة إلى التاريخ الطويل للمشروع الصهيوني، بوصفه مشروعا تدار فيه المعرفة كوظيفة استعمارية غير مستقلة عن سياق الاحتلال.

فمنذ عقوده الأولى، قام المشروع الصهيوني بدمج الجامعات ومراكز البحث العلمي مباشرة في مشروع الدولة الاستيطانية، بوصفها جزءا من بنيته التشغيلية، حيث تم تطوير تقنيات الزراعة والمياه لخدمة التوسع الاستيطاني، وابتكار تقنيات المراقبة والسيطرة لإحكام القبضة الأمنية على أي مقاومة، وبناء قاعدة صناعية-عسكرية متقدمة لتعويض غياب العمق الجغرافي، بينما تم الاستثمار في التفوق البشري النوعي لتعويض هشاشة التعداد السكاني.

هذا النموذج لم يكن ليصمد أو يتوسع لولا التحالف البنيوي مع الولايات المتحدة. فخلال الحرب الباردة، مولت واشنطن، بشكل مباشر وغير مباشر، إدماج إسرائيل في شبكات البحث والتطوير الغربية، وقدمت لها ما يشبه المظلة المعرفية التي عوضت هشاشتها الديمغرافية والجغرافية.

وبعد نهاية الحرب الباردة، أعيد تدوير هذا النموذج في سردية جديدة أكثر جاذبية للاستهلاك العالمي، سردية دولة الشركات الناشئة (Startup Nation)، والتي قدمت إسرائيل بوصفها معجزة ابتكار نابعة من ثقافة المخاطرة وريادة الأعمال.

غير أن هذه السردية أخفت الدور الحاسم للعسكرة والتمويل الأميركي والتحالف الغربي، الذي منحها السوق والتمويل والشرعية، وقدمت نموذجا منزوعا عن السياق الاستعماري، حيث استطاعت إسرائيل أن تسوق نفسها كعلامة تجارية تباع فيها التكنولوجيا بعيدا عن العنف الذي يصنع شروطها، وعن الاستيطان الذي يوفر لها المجال الحيوي والسياسي.

في هذا الإطار، لم تكن إسرائيل مهجوسة بتهديد خسارة العقول، فالعلماء كانوا جزءا من مشروع صاعد، يمتلك أفقا تاريخيا واضحا، ويوفر حدا أدنى من الاستقرار المؤسسي حتى في ظل الصراع. فما الذي تغير إذن؟

التحول لا يعود إلى عامل واحد، بل إلى تراكب مسارات بنيوية بدأت قبل سنوات وتسارعت بشكل حاد بعد طوفان الأقصى:

* أول هذه المسارات هو الانقسام البنيوي الذي اتسع داخل المجتمع بين "إسرائيل العلمانية" و"إسرائيل الدينية". فالنخب العلمانية-الليبرالية، خصوصا في تل أبيب وحزام التكنولوجيا والجامعات، ترى نفسها الطبقة التي بنت مؤسسات الدولة الحديثة، ودفعت ثمنها الأمني، وراكمت رأس مالها المعرفي.

لكن صعود اليمين القومي-الديني ومعسكر الحريديم داخل الائتلافات الحاكمة، حرك عملية انقلاب في "العقد الاجتماعي"، وأدى إلى انتقال تدريجي لنموذج الدولة المدارة بمنطق الهوية والولاء، وإعادة توزيع الموارد على أساس سياسي-ديني.

يتجسد هذا الانقلاب بأقصى درجاته في الجدل المزمن حول الخدمة العسكرية؛ فالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية كانت تاريخيا مركز الصهر الذي يربط العلمانيين بمشروعية الدولة، وهو أيضا الجسر الذي يربط الجامعة والقطاع التقني بشبكات الأمن والبحث العلمي.

فحين يتكرس إعفاء واسع للحريديم من الخدمة- أو يتعذر فرضه سياسيا- يقرأ العلمانيون ذلك كعلامة على عدم التكافؤ في الواجبات، وعلى أن من ينتج المعرفة ويدفع كلفة الحرب لم يعد هو من يحدد معنى الدولة ولا اتجاهها.

هنا لا تصبح الهجرة قرارا اقتصاديا فرديا فقط، بل موقفا سياسيا ضد اختلال التقاسم الوظيفي وتآكل التماسك الداخلي. فالباحث أو المهندس الذي يخطط لمسار مهني طويل، يرى أنه مطالب بالمساهمة في اقتصاد عالي المخاطر، وتحمل أعباء أمنية متزايدة، بينما تتجه الدولة- سياسيا وماليا وثقافيا- نحو تعزيز قوى أقل اندماجا في سوق المعرفة، وأقل استعدادا لتحمل أعباء الخدمة العسكرية.

هذه الفجوة لا تفسر فقط نزوح النخب المتعلمة، بل تربطها مباشرة بمستقبل الاحتلال، لأن الاحتلال كي يستمر طويلا، يحتاج إلى مجتمع قادر على إعادة إنتاج تفوقه التقني بشكل مستمر، وعلى تحمل كلفة العسكرة والتجنيد والاستنزاف الدائم.

ولا ينفصل عن ذلك التسييس المتزايد للمجالين القضائي والأكاديمي؛ فمحاولات إخضاع القضاء، والتدخل المباشر في استقلال الجامعات، وسياسات تقليص ميزانيات التعليم العالي لصالح ميزانيات أكبر لخدمة المصالح الفئوية لأحزاب الائتلاف، كل ذلك أدى إلى تآكل ما تبقى من ضمانات ليبرالية كانت تشكل أحد أسباب بقاء الباحثين والعلماء داخل إسرائيل.

* المسار الثاني أعمق وأكثر خطورة، وهو انكسار سردية الأمن. فبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لم يعد ممكنا تسويق إسرائيل، حتى داخليا، بوصفها القلعة التي لا تمس.

فالانكشاف الأمني العميق، وما تلاه من حرب طويلة ومفتوحة على غزة، والحرب على لبنان، وإيران واستنزاف جبهة اليمن، أعاد طرح أسئلة وجودية حول قدرة إسرائيل على إدارة صراع ممتد دون استنزاف داخلي شامل.

بالنسبة للباحث والعالم، الذي يعمل بمنطق المشاريع طويلة الأمد والعقود البحثية الممتدة، يتحول هذا القلق الوجودي إلى عامل طرد حاسم؛ إذ كيف يمكن التخطيط لمسار علمي مستقر داخل كيان يبدو مستعدا للدخول في حالة حرب دائمة بلا أفق سياسي؟ وكيف يمكن استدامة منظومة معرفة عالية الحساسية في مجتمع يعاد هندسته على إيقاع التعبئة الدائمة والاستنزاف الطويل؟

* المسار الثالث لا يقل أهمية، إذ إنه يتصل بمكانة إسرائيل الدولية. فعلى وقع حرب الإبادة على غزة، انهارت السرديات الأخلاقية للمشروع الصهيوني بشكل غير مسبوق، وبدأت صورة إسرائيل تتآكل داخل الفضاء الأكاديمي الغربي.

الاحتجاجات الطلابية، وتصاعد حملات المقاطعة الأكاديمية، وتحول بعض الشراكات البحثية إلى عبء سياسي وأخلاقي، كلها عوامل جعلت "الحياد العلمي" الذي ادعته إسرائيل لعقود، موضع مساءلة علنية، حيث بات التعاون الأكاديمي مع إسرائيل موضوعا خلافيا داخل جامعات غربية كبرى، وانعكس على سمعة الباحثين الإسرائيليين، وعلى تحمس هذه الجامعات لبناء شراكات علمية مع بيئات تخضع لحساسية أخلاقية وسياسية متزايدة.

الدولة التي تبدأ بفقدان عقولها، تفقد قدرتها على تجديد سرديتها ومؤسساتها، ويصبح مستقبلها نفسه موضع تساؤل

ما تقدم يقودنا إلى استنتاج أوسع، إذ إننا أمام ظاهرة تعكس تحولات وتغيرات إستراتيجية على مستوى بنية مجتمع الاحتلال ودولته، أكثر من كونها ظاهرة ديمغرافية عادية.

فنحن لا نتحدث عن هجرة عمال مهرة يمكن تعويضهم، بل عن منتجي معرفة يراكمون خبرات وشبكات يصعب استبدالها. انعكاسات هذا النزيف لا تقتصر على الجامعات، بل تمتد إلى الابتكار العسكري، ومنظومة الشركات الناشئة، وموقع إسرائيل في سلاسل البحث العالمية.

والأخطر أن هذه المجالات مترابطة وظيفيا، فاليوم تقاس القوة بالقدرة على إنتاج المعرفة لا على استهلاكها، ما يعني أن نزيف المعرفة يتحول تدريجيا إلى نزيف قدرة الدولة على إعادة إنتاج تفوقها ذاته، لا مجرد تراجع قطاع معين.

التاريخ يقدم لنا سوابق دالة. ففي أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات، شهد الاتحاد السوفياتي موجة هجرة علمية واسعة ترافقت مع الانهيار السياسي، وكانت مؤشرا على فقدان الدولة قدرتها على احتضان نخبها المعرفية.

وفي جنوب أفريقيا، بدأت هجرة الأكاديميين والباحثين قبل نهاية نظام الفصل العنصري، حين أدركت النخب أن النموذج القائم فقد شرعيته واستدامته.

هذه المقارنات لا تعني تطابق الحالات، ولا تتورط في التوقعات المفرطة بالتفاؤل، لكنها تكشف نمطا تاريخيا متكررا؛ فالدولة التي تبدأ بفقدان عقولها، تفقد قدرتها على تجديد سرديتها ومؤسساتها، ويصبح مستقبلها نفسه موضع تساؤل.

وهذا التحدي يغدو أكثر عمقا وخطورة في حالة إسرائيل، لأسباب كثيرة متعلقة بطبيعة الكيان الوظيفية، وبنيته الاجتماعية الهجينة، وشرعيته المؤسسة على الاحتلال والاستيطان والتوسع الدائم.

كما أن هذا المسار لا يمكن فصله عن التحول الديمغرافي الأوسع داخل إسرائيل. فالهجرة العكسية لم تعد مقتصرة على النخب الأكاديمية، بل امتدت إلى فئات شبابية ومنتجة. بيانات دائرة الإحصاء الإسرائيلية الأخيرة تشير إلى فجوة هجرة سلبية هي العليا منذ عقود، في مسار بدأ قبل الحرب وتسارع بعدها.

وهذا الخلل يمس أحد أعمدة المشروع الصهيوني ذاته؛ فالهجرة الوافدة في المخيال الصهيوني ليست حركة سكانية محايدة، بل آلية اشتغال داخلية يقوم عليها المشروع ذاته. فمنذ بدايات المشروع الصهيوني، تم الربط بين "تجميع اليهود" و"احتلال الأرض" ربطا عضويا؛ فالاستيطان ليس عمرانا فحسب، بل وسيلة حسم سياسي عبر الديمغرافيا، وتحويل التفوق العددي إلى سيادة فعلية على الأرض.

وحتى داخل الخطاب الرسمي الإسرائيلي، ظلت فكرة "الأغلبية اليهودية" تتكرر بوصفها معيارا للأمن القومي، بما يكشف أن جوهر السيادة كان، ولا يزال، مشروطا بالميزان الديمغرافي قبل أي شيء آخر.

من هنا، تصبح "الهجرة العكسية" حدثا بنيويا بالغ الحساسية؛ لأنها تضرب الحلقة التي تربط الاقتصاد بالأمن وبالهوية، وتكشف أن "الجاذبية الديمغرافية" التي راهن عليها المشروع تتآكل تحت ضغط الانقسام الداخلي، والحروب، وتدهور الإحساس بالأمان.

والطبقة الأخطر أن هذا القلق لا يأتي من الأرقام وحدها، بل من معناها الوجودي؛ فتقارب الكتل السكانية بين الفلسطينيين والإسرائيليين في فلسطين التاريخية صار يقدم كعنوان صراع على طبيعة الدولة، لا على السياسة فقط.

في المقابل، تظهر قراءات إسرائيلية وأكاديمية أن المعركة الديمغرافية تدار أيضا داخل المجتمع اليهودي نفسه، عبر فروق حادة بين مجموعاته الرئيسية، أي بين الحريديم ذوي الخصوبة المرتفعة والمشاركة المحدودة في التعليم العالي وسوق العمل والخدمة العسكرية، والتيار القومي-الديني الذي يجمع بين خصوبة متوسطة واندماج أيديولوجي-عسكري متزايد؛ وبين اليهود العلمانيين، ولا سيما في وسط إسرائيل، الذين يشكلون العمود الفقري للاقتصاد المعرفي والجامعات، لكنهم يسجلون أدنى معدلات الخصوبة، وأعلى ميول للهجرة والاستقرار الدائم خارج إسرائيل.

دلالة هذه الفروق تتعلق بنوعية السكان، ومدى قدرة الفئات المذكورة على إنتاج المعرفة، وتمويل الدولة، والخدمة في جيشها، وهو توتر بنيوي ينعكس مباشرة على مستقبل النموذج الذي قام على التفوق الديمغرافي والمعرفي معا.

الهجرة- بوجهيها السكاني والمعرفي- تعد المرآة الأوضح لأزمة المشروع الصهيوني في لحظته الراهنة

من داخل هذا السياق، يصبح التضخم في خطاب "السيكولوجيا الوجودية" التي تغذيها النخب الأمنية والفكرية داخل إسرائيل مفهوما. فهذا الخطاب لا يتأسس على الخوف من فقدان الأغلبية فحسب، وإنما على الخوف من فقدان "سردية الاستمرارية" نفسها.

وهذا الأمر يمكن ملاحظته من تزايد الحديث عما يسمى بـ"لعنة العقد الثامن" كتشبيه سياسي-تاريخي لانهيارات كيانات يهودية سابقة- استنادا إلى المخيال الصهيوني- بفعل الانقسام الداخلي والصراع بين نخبها، قبل سقوطها أمام قوى خارجية.

في ضوء هذا كله، تتكشف الهجرة- بوجهيها السكاني والمعرفي- بوصفها المرآة الأوضح لأزمة المشروع الصهيوني في لحظته الراهنة. فتراجع القدرة على الجذب السكاني، واتساع الهجرة العكسية بين الفئات الشابة والمنتجة، وتقاطع ذلك مع تقارب عددي داخل فلسطين التاريخية، يصبح ما يسمى بـ"الخطر الديمغرافي" ليس شعارا أمنيا فحسب، وإنما هو تعبير عن أزمة وجودية، تمثل فيها هجرة العلماء التعبير الأكثر حساسية.

فإذا كانت القوة العسكرية قادرة، ولو مؤقتا، على فرض وقائع ميدانية، فإن إنتاج المعرفة واستدامتها يحتاجان إلى أفق وشرعية واستقرار أمني وسياسي، وكلها عناصر تتآكل اليوم بوتيرة متسارعة داخل إسرائيل.

والسؤال ليس ما إذا كانت إسرائيل ستبقى قوية عسكريا في المدى القصير، بل ما إذا كانت قادرة على الحفاظ على شرط إنتاج القوة في المدى الطويل. وهذا ما يجعل الظاهرة جديرة بالقراءة بوصفها أزمة مشروع في لحظة اختبار تاريخي مفتوح.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

المصدر:

الجزيرة

المصدر:

الجزيرة