- قسد تعلن التوصل "إلى تفاهم مشترك" مع الحكومة السورية

- ما تفاصيل أزمة لاعب الوحدة الدمشقي ميلاد حمد بعد هتافات "مسيئة" من جماهير الكرامة الحمصي؟

- ريهام عبد الغفور.. صورة الفنانة المصرية تحدث جدلا ونقابة المهن التمثيلية تتحرك

- كيف يستقبل مسيحو المشرق أعياد الميلاد المجيد؟

- كأس أمم أفريقيا: الجولة الأولى تنتهي بلا مفاجآت مع تفوق منتخبات شمال أفريقيا

- تركيا تعتقل 115 مشتبهاً بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية بتهمة "التخطيط لهجمات في رأس السنة"

- هل بدأ تنظيم الدولة الإسلامية بترتيب أوراقه مرة أخرى؟

- زيلينسكي يلمح إلى "تمنى الموت" لبوتين.. والكرملين يرد

- الحكومة اليمنية تحذر من المساس بحضرموت والمهرة

- هيئة البث: روسيا تتوسط سرا بين إسرائيل وسوريا

- مظلوم عبدي يؤكد التزامه باتفاق "10 مارس" ومستشار الشرع يحذر

- لأول مرة.. مروحية قتالية إسرائيلية تعترض مسيرتين أثناء محاولتهما التسلل من مصر (فيديو)

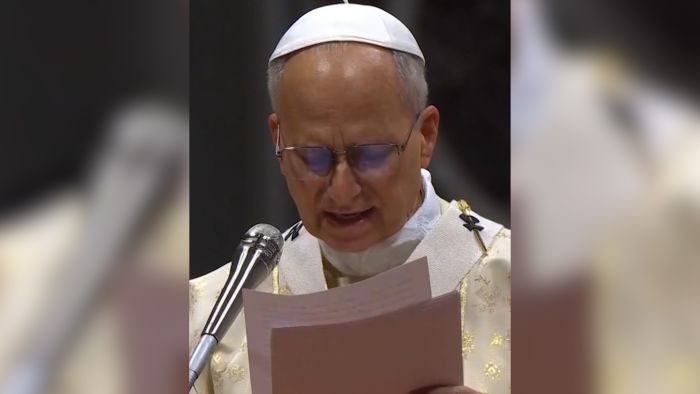

- شاهد.. البابا لاوُن يدعو للسلام في أول عيد ميلاد له كبابا في الفاتيكان

- السعودية تحذّر من التصعيد في اليمن وتتواصل مع الإمارات | الحرة

- الدولار يتجه نحو أسوأ أداء سنوي له منذ 22 عاما

- الغموض يحيط بحزمة مساعدات أميركية لزامبيا

- بعد زعمه حدوث طوفان عالمي.. مدعي النبوة الغاني يقتني سيارة فارهة (فيديو)

- لقطات وصور صادمة.. تحقيق للجزيرة يوثق محو إسرائيل أحياء كاملة شمال غزة

3 مناطق ترسم مستقبل المشرق العربي

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

يمر المشرق العربي اليوم بواحدة من اللحظات المفصلية التي يمكن أن يعاد معها تشكيل واقعه السياسي والاجتماعي، لا سيما منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تراكمت استحقاقات مؤجلة في أكثر من ساحة من ساحات الشام، ويبدو اليوم ونحن في نهاية الربع الأول من القرن الـ21 وكأننا على موعد مع اختبار جديد للقوى الفاعلة في المشرق العربي، ومعارك سياسية وربما عسكرية جديدة، من أجل تمثيل إرادة قوى اجتماعية مختلفة، وبسط سيادة دول لا تزال تحاول أن تمتلك السيطرة على كامل ترابها الوطني كما تنص أبرز شروط الدولة الحديثة.

في غزة، حيث انفجر كل شيء قبل عامين وبضعة أشهر بعد أن ظل البركان يغلي لعقود، يطل مشهد فلسطيني استثنائي نتيجة الصراع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي صاحبة النهم غير المحدود والتاريخ الطويل في احتلالها ما تطاله قوتها العسكرية من أراض، لا سيما الأراضي الفلسطينية.

اقرأ أيضا

list of 2 items* list 1 of 2 بلير "الأبيض" الذي يريد حكم غزة

* list 2 of 2 هل يُغيّر ترامب مستقبل الشرق الأوسط دون أن يدري؟ end of list

وبعد حرب إبادية استمرت عامين، واتفاق لم يفتح الأفق بعد لحياة كريمة للفلسطينيين، يجري الحديث اليوم عن ترتيبات ضبابية تحت وصاية دولية مع قوى إقليمية يفترض أن تبدأ انتشارها العام المقبل، في ظل غموض بشأن قابلية تحقق ذلك في ظل استمرار أسباب الحرب الموضوعية من تضييق وتعسف يطال الفلسطينيين وتزايد وتيرة الاستيطان وانتهاك المقدسات.

إلى الشمال الشرقي، وفي سوريا التي عاشت أحداثا تاريخية هي الأخرى بسقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، يقترب الموعد المحدد الذي يفترض أن تندمج فيه قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الدولة وفق الاتفاق الذي أُعلن عنه في 10 العاشر من مارس/آذار الماضي، بما يحمله ذلك من رهانات على إعادة بسط سيادة الدولة السورية بنظامها الجديد، الذي بدأ ببسط شرعيته الداخلية والخارجية بالتدريج منذ انتصار الثورة.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

أما البديل عن نجاح الاتفاق، فربما يعني الانزلاق نحو مواجهة بين الدولة بمؤسساتها وأجهزتها الأمنية والعسكرية، وبين قسد. ويطل هذا الشبح برأسه اليوم في ظل تعثر الدمج، وسط خلافات جوهرية تتصل بوحدة السيادة، وهيكلية المؤسسة العسكرية، ومستقبل الإدارة في شمال سوريا، في مرحلة تحاول فيها الدولة إعادة بسط سلطتها بعد سنوات من الصراع، وسط ضغوط متقاطعة وحسابات دولية لم تحسم بعد.

نحو الغرب قليلا، في لبنان الذي تلقى فيه حزب الله ضربة هي الأقسى منذ حرب تموز (يوليو) 2006، تعود مسألة الضغط من أجل نزع سلاح حزب الله، الذي تمدد سريعا بانخراطه في سوريا، ثم انكمش على مدار عامين بعد الضربات التي وُجهت لمحور المقاومة، مما أعاد الحديث عن حصر السلاح بيد الجيش اللبناني إلى الواجهة بوصفه استحقاقا طال تأجيله، وهدفا لخصوم الحزب تلوح اليوم لحظة فارقة من أجل تحقيقه.

يسلط الجدل في لبنان الضوء من جديد على من يمثل إرادة البلاد، وإذا ما كانت هناك إرادة لبنانية كاملة -بالمعنى الحديث للدولة القومية- يمكن أن يعبر عنها جيش واحد، ناهيك عن سيادة يستطيع أن يبسطها بينما هو ينفذ فعليا هدفا من أهداف دولة معادية تريد تفريغ الجنوب من أي معالم سيادية تهددها، ويطل السؤال عن مصير سلاح الحزب في ظل جيش لبناني لا يستطيع -حتى الآن على الأقل- ممارسة السيادة الفعلية في الجنوب، أو يجسد إرادة فعلية هناك.

وبينما يمر المشرق العربي بمفترق طرق لم يعرفه منذ سقوط الدولة العثمانية والبنى المرتبطة بها، والتقلبات العنيفة التي أنتجت دُولَه بشكلها الحالي، تنفتح أمامنا 3 ساحات مختلفة في مساراتها من غزة وجنوب لبنان وشرق سوريا، بيد أن هذه الساحات الثلاث، وإن تشابكت بينها خرائط الجغرافيا، فإنها تتباين جذريا في مسببات الصراع ومحركاته ومآلاته، وعلى إثر هذا التباين، تخاض في كل ساحة حرب تنفتح معها معادلات مختلفة من شروط وآفاق.

ففي غزة، تُحاك وصاية دولية من جهة واحتلال يرفض الانسحاب من جهة أخرى، مما يجعل المعركة هناك معركة وجود قبل أن تكون معركة حدود. ولا تنفصل -وفق هذا الواقع- معركة غزة عن معارك أخرى فلسطينية أقل صخبا إعلاميا لكنها تزيد من ترسيخ سلطات الاحتلال إقصاء وتهميش الفلسطيني، في الضفة الغربية، والأراضي المحتلة، مما يجعل منطق السيادة هنا منطقا بيد المحتل الذي يتوسع كل يوم، ويسعى مع هذا التوسع إلى نفي سيادة الفلسطيني على ما تبقى من أرضه.

أما في سوريا، فالسيادة تتخذ شكل "إعادة دمج" شاقة بين دولة وليدة وقوى أمر واقع (قسد) تحت ضغط الجدول الزمني والحسابات الإقليمية والدولية.

بينما في لبنان، تبدو المعادلة أكثر تعقيدا؛ فهي ليست بحثا عن دولة مفقودة، بل هي صراع داخل الدولة الموجودة حول "احتكار القوة"، ومن يملك حق قرار الحرب والسلم في مواجهة عدو يتربص بالجميع.

هي إذن 3 ساحات متجاورة بأسئلة مختلفة.

غزة: هدنة بلا أفق

تطل غزة اليوم على مشهد معقد غير مسبوق منذ انسحاب الاحتلال منها قبل عقدين. فبعد العدوان الإسرائيلي المغرق في وحشيته، الذي استمر قرابة عامين، أعلنت الولايات المتحدة عزمها نشر "قوة استقرار دولية" مطلع عام 2026، بوصفها المرحلة التالية في مسار وقف إطلاق النار. وقد حظي هذا التوجه بغطاء سياسي عبر قرار لمجلس الأمن تبنى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مما أعطى الانطباع بأن المجتمع الدولي يستعد للانتقال إلى إدارة مشهد ما بعد الحرب.

غير أن الوقائع على الأرض حتى نهاية 2025 لا تعكس هذا التحول، بل تشي برغبة في إدارة الصراع ليس أكثر، وليس في إحلال سلام عادل وحقيقي، مع الرغبة في أن تفضي إدارة الصراع تلك إلى عدم انزلاق المشهد إلى حرب مفتوحة مجددا، مع بقاء قدرة جيش الاحتلال على تنفيذ غارات وضربات جوية مستمرة "محدودة" تحقق أهدافه دون أن تعيد المشهد إلى دمويته السابقة.

فرغم الزخم السياسي الذي رافق الإعلان الأميركي، كشف الاجتماع التنسيقي -الذي عقد منتصف الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من 25 دولة- عن فجوة واضحة بين الطموح المعلَن لإنشاء "قوة استقرار دولية" في غزة وبين استعداد الدول المعنية للمشاركة فيها.

فقد أبدت إندونيسيا وإيطاليا استعدادا مبدئيا لإرسال جنود، لكن ضمن شروط صارمة تقضي بحصر انتشار القوة في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية شرق "الخط الأصفر".

ويعني ذلك عمليا أن يتمركز أي وجود دولي في الجزء الذي تسيطر عليه إسرائيل، الذي يشكل نحو 53% من مساحة القطاع، في حين يبقى قرابة مليوني فلسطيني محصورين في الجزء الآخر الذي لا تزال حماس تسيطر عليه، واشترطت الدولتان ألا يكون انتشار القوة على تماس مباشر معها، وهو شرط يعكس خشية واضحة من الانخراط في بيئة قتالية عالية المخاطر، لكنه في المقابل يفرغ المهمة من جوهرها، ويحول قوة الاستقرار المحتملة إلى وجود أمني محدود في أطراف القطاع.

فضلا عن ذلك، بدا غياب عدد من الدول المدعوة إلى المؤتمر لافتا، ومن بينها أذربيجان، صاحبة العلاقات الوطيدة والشراكة العسكرية القوية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. فرغم طرح اسمها مرشحا محتملا للمشاركة، فإن باكو اختارت النأي بنفسها عن هذا الملف، بسبب الغموض المتعلق بطبيعة التفويض، وحدود الدور العسكري، ومخاطر التورط في المشهد.

وتشير لوسي كورتزر، الباحثة والمحللة السياسية الأميركية المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط، إلى أن تردد المساهمين المحتملين في قوات الأمن الدولية يعود في الأساس إلى الغموض الذي يكتنف طبيعة أدوار هذه القوات، وحدود صلاحياتها، وإذا ما كانت ستشارك في بيئة قتالية مفتوحة من دون تفويض واضح أو ضمانات سياسية وأمنية كافية.

في الوقت ذاته، تمثل تركيا عقدة سياسية مستقلة داخل هذا المسار. فرغم إعلانها المتكرر رغبتها في المشاركة بقوات على الأرض، تحاول إسرائيل منع مشاركة تركيا بكل الوسائل.

يضاف إلى ذلك ما أبرزته تقارير استعرضت تفاصيل المرحلة الأولى من عمل قوة الاستقرار، مؤكدة أنها ستكون محدودة النطاق جغرافيا ووظيفيا، وستتركز في قواعد جنوبي قطاع غزة، خاصة في منطقة رفح، وجميعها ضمن مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، قبل أن تبدأ تحركها تدريجيا خارج هذه المناطق.

وبمعنى أدق، فإن هذه القوات لن تعمل، في مرحلتها الأولى على الأقل، في نقاط التماس المباشر بين إسرائيل وحركة حماس، مما يعكس طبيعة التفويض الحذر الذي يحكم نشأتها وحدود دورها الميداني.

وعليه، تكشف هذه الترتيبات التناقض البنيوي في فكرة "قوة الاستقرار". فهي قوة دولية يفترَض أن تمهد للانتقال إلى ما بعد الحرب، لكنها تعمل فعليا ضمن الفضاء الأمني الإسرائيلي، وفق اختياراته وبشروطه، وبعيدا عن مناطق سيطرة الفصائل الفلسطينية. وهو ما يثير تساؤلات جدية حول قدرتها على تثبيت أمن مستدام أو إدارة انتقال سياسي حقيقي، ويجعلها أقرب إلى أداة تلميع للخطة الأميركية، خاصة في ظل تنصّل حكومة الاحتلال من كثير من الاستحقاقات التي تم الاتفاق عليها في المرحلة الأولى، مثل تجاوز الخط الأصفر، وتعطيل إدخال المساعدات.

العد التنازلي لحسم ملف قسد

يبرز الملف السوري بوصفه الأكثر حضورا في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها مدينة حلب، لا سيما مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ اتفاق العاشر من مارس/آذار 2025، الذي وُقع بوساطة أميركية بين الرئيس السوري أحمد الشرع والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، بهدف وضع إطار لحسم ملف قسد عبر إدماج هياكلها العسكرية والإدارية ومقاتليها ضمن الدولة والجيش السوريين والمؤسسات الأمنية المركزية بحلول نهاية العام الحالي.

وقد نص الاتفاق على إعادة بسط سيطرة الدولة تدريجيا على النقاط الحيوية في مناطق الإدارة الذاتية شرق الفرات، بما يشمل المعابر الحدودية وبعض المطارات وحقول النفط والغاز، مقابل ضمانات تتعلق بالحقوق الثقافية والإدارية للأكراد في إطار الدولة السورية. وقد تزامنت هذه المهلة مع تحولات عالمية وإقليمية لافتة تعضد من موقف الحكومة السورية.

على الصعيد الأميركي، تشير التقارير الصادرة عن معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، التابع للوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، إلى تراجع الوجود العسكري الأميركي في سوريا، سواء عبر سحب قوات أو تقليص عدد القواعد المستخدمة في الدعم اللوجستي والإسناد العملياتي، وهو ما ينعكس مباشرة على قدرة واشنطن على توفير مظلة دعم فعالة لشركائها المحليين، وفي مقدمتهم قسد. ويتعزز هذا الاتجاه بتقارير وزارة الحرب الأميركية التي تتحدث عن خفض التمويل المخصص لقوات سوريا الديمقراطية إلى نحو 129.9 مليون دولار بحلول عام 2026.

أما الأكثر دلالة في هذا السياق، فهو ما أشار إليه معهد دراسات الحرب الأميركي بشأن تغير آليات التنسيق الاستخباري في سوريا، حيث شهدت الأشهر الماضية تعاونا متزايدا بين واشنطن وقوات وزارة الداخلية السورية، أفضى إلى تنفيذ عشرات العمليات الناجحة ضد تنظيم الدولة، وهو تحوُّل يعني أن الولايات المتحدة تهيئ الأرضية لتسليم ملف مكافحة الإرهاب إلى دمشق، وهو ملف لطالما شكل إحدى أهم أوراق الدعم الأميركي لقسد سياسيا وعسكريا طيلة السنوات الماضية.

علاوة على ذلك، تشير تقارير صادرة عن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إلى أنه من مصلحة الولايات المتحدة إتمام مسار اندماج قوات سوريا الديمقراطية داخل مؤسسات الدولة السورية بسلاسة ومن دون انتكاسات.

وحسب هذه التقديرات، لا يهدد انهيار اتفاق مارس/آذار بإعادة فتح جبهة صراع جديدة فحسب، بل قد يعيد سوريا إلى حالة عدم الاستقرار التي سمحت سابقا لخصوم واشنطن، وفي مقدمتهم إيران، بترسيخ نفوذهم على الأرض، فضلا عن تقويض المكاسب التي حققها التحالف الأميركي بشق الأنفس في معركته الطويلة مع تنظيم الدولة.

أما على الصعيد الإقليمي، فيحظى هذا المسار بدعم متزايد يعزز موقف دمشق التفاوضي في مواجهة قسد. فمن جهة تركيا، تشير تقديرات صادرة عن مراكز بحث غربية إلى أن أنقرة ترى في تفكيك بنية قسد العسكرية ودمجها ضمن مؤسسات الدولة السورية هدفا إستراتيجيا والطريق الأكثر استدامة لتحييد الامتداد العسكري لحزب العمال الكردستاني على حدودها الجنوبية، أي أن المقاربة التركية تميل إلى دعم أي مسار يعيد تركيز السلطة الأمنية والعسكرية في دمشق، مع إنهاء الهياكل القيادية المستقلة لقسد وألا تحتفظ ببنية شبه مستقلة داخل الجيش السوري.

في ضوء هذه المعطيات، يبدو أن حسم ملف قسد هو الاحتمال الأقرب من حيث الاتجاه العام، غير أن مراقبين يشيرون إلى أن هذا الحسم ربما لا يأتي بشكل كامل أو دفعة واحدة، بل عبر مسارات متعرجة تتخذ شكل تطبيق جزئي ومحسوب لبعض بنود اتفاق مارس/آذار. فبدل الدمج الشامل والنهائي، يرجح أن يدار المسار على نحو تدريجي يهدف إلى بناء الثقة دون تفجير الخلافات دفعة واحدة.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

ضمن هذه المقاربة، ينظر إلى التنفيذ الجزئي بوصفه أداة لإبقاء الاتفاق حيا ومنع انهياره، عبر إجراءات تسمح للطرفين بتسجيل مكاسب مرحلية من دون حسم الملفات الخلافية الكبرى. فدمشق تستطيع تقديم هذا المسار على أنه تقدم متدرج نحو دولة ذات سيادة، في حين ترى فيه قسد فرصة لكسب الوقت واختبار اتجاهات التسوية وموازينها في المرحلة الانتقالية ريثما تتضح ملامح الحل النهائي ومواقف الأطراف الإقليمية والدولية تجاه الملف السوري.

غير أن تعثر هذا المسار، على ما يوفره من احتواء مؤقت، قد يفتح الباب أمام السيناريو الأسوأ (وإن كان الأقل ترجيحا حتى اللحظة)، وهو محاولة فرض الواقع بالقوة. وفي هذه الحالة، قد تلجأ دمشق بدعم تركي ضمني، وربما بغض طرف دولي، إلى عمليات أمنية أو عسكرية تستهدف مراكز الثقل الرئيسية لقسد بهدف فرض الاندماج قسرا وإنهاء النفوذ الكردي المسلح.

من يحمل السلاح في لبنان؟

في لبنان، تترافق نهاية العام مع سؤال واحد: هل تستطيع الدولة أن تمضي في "حصر السلاح" بيد الجيش دون أن تنزلق إلى صدام داخلي أو حرب أهلية جديدة تحوم حولها أشباح الماضي القريب؟ ففي أغسطس/آب الماضي، كلفت السلطات اللبنانية -وعلى رأسها الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام- الجيش بوضع خطة "احتكار الدولة للسلاح" قبل نهاية 2025، على أن تبدأ المرحلة الأولى جنوب نهر الليطاني ثم تمتد إلى شماله.

وقد أتى هذا التكليف في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 برعاية أميركية، والذي أنهى أكثر من عام من المواجهات بين حزب الله وإسرائيل. وقد نص الاتفاق على تفكيك البنية العسكرية للحزب تدريجيا، بدءا من المناطق المحاذية للحدود الجنوبية جنوب نهر الليطاني، باعتبارها المرحلة الأولى والأكثر إلحاحا لإسرائيل، على أن تُستكمَل العملية لاحقا في باقي المناطق وفق جدول زمني متدرج، تشرف عليه الدولة اللبنانية بالتنسيق مع الجهات الدولية الراعية للاتفاق.

عمليا، قدّم سلام مؤشرا قويا على تحقيق تقدم في هذه المرحلة، حين أعلن مؤخرا أن نزع السلاح في نطاق جنوب الليطاني لا يفصله عن الاكتمال سوى أيام، وأن الدولة باتت جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية، أي مصادرة السلاح شمال الليطاني، اعتمادا على خطة الجيش. ولكن هذا الانتقال هو الجزء الأكثر حساسية، ليس فقط لأنه يقترب من العمق الذي طالما اعتُبر خارج نطاق سلاح الجيش اللبناني، بل لأنه يصطدم في آن واحد بـ3 عوائق.

ويرتبط أول هذه العوائق بقدرات الجيش نفسه، الذي نشأ حزب الله في الأساس للاضطلاع بإحدى مهامه -نظريا على الأقل- في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وقد أصدر الجيش اللبناني في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي تقريرا عن مسار نزع السلاح، محذرا فيه من محدودية موارده، فضلا عن أثر الانهيار الاقتصادي في لبنان، الذي امتد إلى رواتب وقدرات المؤسسة العسكرية، مما يعكس مخاوف بشأن قدرة الجيش اللبناني على بسط السيادة بمعناها الكامل في الجنوب، وأن تتحول مهمة نزع سلاح حزب الله إلى تفريغ الجنوب اللبناني من إمكانيات المقاومة فيه دون تقديم بديل واضح يمكنه صد عدوان إسرائيلي محتمل.

ثم هناك العائق الثاني الذي يرتبط بموقف حزب الله، الذي أعلن استعداده لبحث مسألة السلاح ضمن إطار إستراتيجية دفاع وطني، لكنه ربط أي نقاش عملي بتحقق جملة شروط مسبقة تشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، ووقف اعتداءاتها، والإفراج عن الأسرى، وبدء إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب.

أما العائق الثالث، فيتعلق بالسلوك الإسرائيلي نفسه، إذ يواصل جيش الاحتلال تنفيذ غارات جوية شبه يومية داخل الأراضي اللبنانية، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني. ورغم أن إسرائيل تقول إن معظم هذه الضربات تستهدف أفرادا ومنشآت تابعة لحزب الله، فإن مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أفاد بأنها تسببت في مقتل 103 مدنيين لبنانيين منذ بدء سريان الاتفاق، مما يضعف عمليا أي بيئة مواتية لنزع السلاح أو لتهدئة مستدامة.

إلى جانب ذلك، يحتفظ الجيش الإسرائيلي بوجود عسكري في 5 مواقع على قمم تلال داخل الأراضي اللبنانية قرب الخط الأزرق، وهو خط الترسيم المعتمد من الأمم المتحدة للحدود الجنوبية. وتبرر إسرائيل هذا الوجود بمزاعم القيمة الإستراتيجية لهذه التلال، مع إعلان نيتها البقاء فيها إلى أجل غير مسمى.

غير أن طبيعة هذه المواقع، المحدودة الإطلالة والتأثير العسكري، إلى جانب التفوق الجوي الإسرائيلي الكامل فوق جنوب لبنان وعموم البلاد، تشير إلى أن دوافع هذا الانتشار أقرب إلى الضغط السياسي وفرض وقائع ميدانية منها إلى ضرورات عسكرية فعلية.

الأسوأ أن احتلال هذه المواقع بدأ يأخذ طابعا دائما، فقد جرى تحصين بعضها بسواتر ترابية مرتفعة وجدران خرسانية وملاجئ، مع إنشاء مواقع رصد وإطلاق نار. كما يدير الجيش الإسرائيلي منطقة إطلاق نار حرة تمتد لنحو كيلومتر داخل الأراضي اللبنانية، ويستخدم المسيرات لاستهداف المدنيين الذين يحاولون إزالة الأنقاض أو إعادة إعمار منازلهم في القرى المحاذية للخط الأزرق، مما يؤدي إلى تقويض أي اتفاق عادل في الجنوب اللبناني.

ومن المرجح أن تكثف إسرائيل هذا المسار الاستنزافي ضد قدرات حزب الله في المرحلة المقبلة، في ضوء تقارير إسرائيلية تشير إلى أن حزب الله لا ينزع سلاحه فعليا، بل على العكس، فقد سرع من جهود إعادة بناء قدراته العسكرية، بما في ذلك في مناطق الجنوب نفسها، حيث لا يزال الحزب يجسد إرادة واضحة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي واختراقاته المستمرة للسيادة اللبنانية وأي عدوان يمكن أن يشنه مستقبلا.

بموازاة ذلك، تصف التحليلات الإسرائيلية تحركات الجيش اللبناني بأنها خطوات ذات "طابع أدائي"، أكثر من كونها تفكيكا حقيقيا للبنية المسلحة للحزب، وهو ما يمكن اعتباره اختلاقا لأسباب إضافية من جانب دولة الاحتلال لتبرير استمرارها في نهج الضغط الاستفزازي وفرض واقعها الأمني على الأرض.

ربع قرن جديد: جدل الإرادة والسيادة لا ينته

لطالما أشير إلى منطقة البلقان على أنها برميل بارود القارة الأوروبية في النصف الأول من القرن الـ20، نظرا لما أسهمت به في تأجيج الصراعات الإقليمية والدولية، رغم أنها قلما صنعت لنفسها دولة مكتملة استطاعت لعب دور يناطح القوى المحيطة بها، بقدر ما شكَلت ساحة لتدافع القوى الأوروبية.

اليوم بوسعنا أن نصف المشرق العربي بأنه برميل بارود المنطقة العربية، وهو الذي عاش أشد الصراعات وأكثرها دموية منذ نهايات الدولة العثمانية، ثم بالتزامن مع تبلور المشروع الصهيوني في فلسطين، وأخيرا مع تحوله إلى ساحة مواجهة بين حلفاء الولايات المتحدة وأعدائها، وأبرزهم إيران في ربع القرن الذي أوشك على الانتهاء هذه الأيام.

ما يجري في غزة منذ عام 2007، وخاصة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وفي جنوب لبنان منذ عام 2006، وفي سوريا منذ عام 2011، ومستجدات الجغرافيا السورية منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول، ما هي إلا محطات على مسار طويل من تدافع القوى، المحلية والإقليمية والدولية، التي تسعى لإعادة رسم المنطقة، وتعيد رسمها بالفعل بالتدريج بعد أن تفكك البنى السياسية التي هيمنت عليها منذ اتفاقية سايكس بيكو قبل أكثر من قرن.

ونحن اليوم على أعتاب ربع قرن جديد، تبدو الصورة اليوم أشبه ببلقان ما قبل الحرب العالمية الأولى، حيث تتداخل وتتنافر كتل اجتماعية، وتصورات عن الإرادة الشعبية، وبنى عسكرية تحاول انتزاع نصيبها من تجسيد الإرادة وبسط السيادة، في خضم منعطف إقليمي ودولي تبادلت فيه إيران وإسرائيل ضربات صاروخية مباشرة لأول مرة، وشهدنا فيه حربا إبادية وموجات نزوح لم نشهدها منذ نكبة 1948.

في قلب كل ذلك، تقع غزة وجنوب لبنان وشرق سوريا، لا بوصفها ملفات محلية أو شؤونا داخلية، بل بوصفها أوراقا ترسم ملامح المشرق العربي والمنطقة وعلاقتها بالعالم من ورائه. فهل تقود مسارات الأحداث الحالية إلى هيمنة إسرائيلية على المنطقة، أم أن مسارات التدافع ستعيد إبراز قوى جديدة تعيد شكلا من أشكال توازن القوى في المنطقة، مما يشق ثقوبا في جدار القوة، بما يسمح بصعود قوى كانت ضعيفة واضمحلال أخرى نراها اليوم قوية؟

المصدر:

الجزيرة

المصدر:

الجزيرة