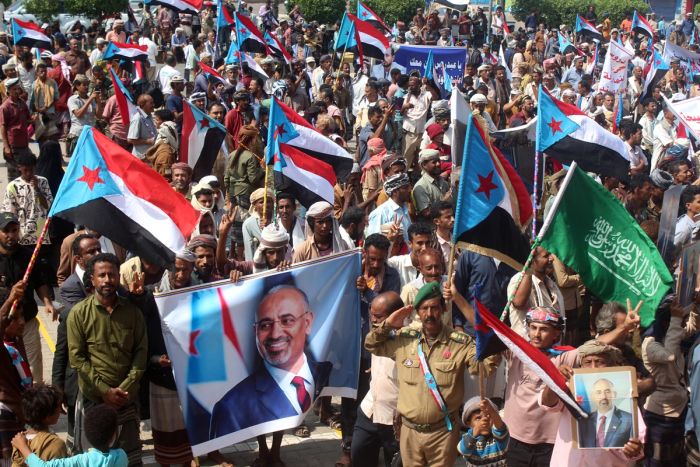

- مباشر.. عيدروس الزبيدي يصدر إعلانا بمسار استقلال الجنوب وقوات الحكومة تتقدم بحضرموت

- الزبيدي يعلن مرحلة انتقالية مدتها سنتان تنتهي بتحديد مصير جنوب اليمن

- مصادر العربية: خلافات حادة داخل الانتقالي بسبب توجيهات تصعيدية

- محافظ حضرموت يحذّر من تعزيزات للانتقالي ويطالب التحالف بالتدخل

- السعودية تستضيف مباريات بطولة خليجي 27 في هذا الموعد

- 9 طرق يدعمها العلم للتمتع بشعور أفضل في 2026

- السعودية تنشر قواتها البحرية قبالة سواحل اليمن

- اجتماعات حاسمة في كردستان لتحديد ملامح رئاسة الجمهورية

- ماذا يعني إعلان انتشار البحرية السعودية في بحر العرب؟

- الحكومة اليمنية تعلن سيطرة قواتها على أكبر قاعدة عسكرية بحضرموت

- صلاة الغائب على قادة القسام وأبو عبيدة بغزة وعدد من الدول

- مسؤول إماراتي يؤكد تمسك بلاده بالتهدئة والحوار في اليمن

- ترامب يهدد إيران بالتدخل وبرلين تطالبها باحترام حق التظاهر

- ترامب يتباهى بنجاحه باختبار القدرات الذهنية

- الزبيدي يعلن عن مرحلة انتقالية واستفتاء لتقرير مصير الجنوب

- مظاهرات إيران .. ترامب يحذر ولاريجاني يتوعد بالرد

- إبراهيم مازة.. آمال كبيرة على مازادونا الجزائري في كأس أمم أفريقيا 2025

- 4 قوى متصارعة في اليمن.. كيف تتوزع على الخريطة؟

سعاد الصباح لـ"الجزيرة نت": أنا صوت مَن لا صوت لهم والخسارة منحتني البصيرة

في حوار خاص لـ"الجزيرة نت"، يُثار السؤال الجوهري عن شرعية صوت المثقف مع الشاعرة والكاتبة الكويتية الدكتورة سعاد الصباح، التي تخوض غمار تجربتها الإبداعية والإنسانية منذ عقود، كمساءلة صريحة للانتماء والمسؤولية.

هنا، تجيب صاحبة المشروع الثقافي الشامل عن سؤال التمثيل الثقافي: كيف يولد التفويض الأخلاقي للشاعر؟ فترد، في كلمات تكثّف مسار حياتها: "لم يمنحني أحد التفويض.. منحني الألم والوعي والصدق".. إجابة تنسف التراتبية الاجتماعية وتعيد الشعر إلى منبعه الإنساني الأول.

اقرأ أيضا

list of 2 items* list 1 of 2 "تسويق إسرائيل".. كتاب يكشف دور الهاسبارا في "غسيل الدماغ" الصهيوني للعالم

* list 2 of 2 لماذا توجد “أرقام تحكم” الكون؟ لغز علمي لا يزال بلا إجابة end of list

يتتبع الحوار التحولات التي مرت بها سعاد الصباح (84 عاما)، من دائرة القبيلة والسلطة إلى فضاء المعاناة المشتركة مع معاصريها من الكويتيين والعرب، مرورا بمنعطفات شخصية وعامة: فقدان الزوج، تحولات المنطقة، ومآسٍ إنسانية كمأساة غزة الأخيرة.

كما يكشف الحوار عن رؤية الصباح لدور المثقّف في زمن الانهيار، وإصرارها على أن يكون الشعر "ضميرا يقظا" حتى عندما تغفو الأمة.

بين الشعر وتجربة تأسيس "دار سعاد الصباح" ومغامرة التشكيل الفني، يظل الهاجس الأعمق هو سؤال الكتابة كفعل مقاومة: مقاومة النسيان، مقاومة اليأس، ومقاومة انسداد الأفق.

لنبدأ الحوار:

* تصفين نفسك بأنك "صوت مَن لا صوت لهم".. مَن هؤلاء الذين تتحدثين باسمهم؟ وهل تشعرين بأن صوتهم وصل فعلا عبر شعرك؟ وما الدور الذي يجب أن يضطلع به الشاعر تجاه قضايا المصير الإنساني؟

منذ بداياتي أدركت أن الشعر لا يكتمل إلا حين يمس جرحا، أو يضيء عقلا، أو يربت على كتف من ساروا طويلا بلا دليل.

هؤلاء "الذين لا صوت لهم" هم كل الذين تستهلكهم آلة الحياة: المرأة حين تخفي دمعتها، المكسور الذي يبتلع غضبه، الطفل حين يسأل ولا يجد مَن يسمعه، وكل إنسان يشعر بأنه وحيد تحت سماء واسعة.

هل وصل صوتهم؟ لا أدعي ذلك، لكني أعرف أن كل قصيدة كتبتها كانت محاولة لإنصافهم، أو للوقوف في صفهم.

الشاعر ليس خطيبا سياسيا، لكنه ضمير يقظ، يذكّر البشر بأن الإنسانية ليست شعارات، بل ممارسة يومية للعدل والرأفة.. فدور الشاعر أن يبقي الوعي حيا، وأن يكون منارة حين تختلط الطرق، وأن يذكّر العالم بأن لكل إنسان حكاية تستحق الإنصات.

* أن يرى الشاعر نفسه بأنه صوت يعبّر عن الطبقات المهمشة في المجتمع، فهذه مسؤولية ثقيلة قد لا يقوى على حملها.. مَن الذي منح سعاد الصباح هذا التفويض للتحدث باسم هؤلاء الناس؟ وهل هناك حدث معين جعلك تشعرين بأنك فعلا قادرة على تجسيد معاناتهم، خاصة أنك ابنة قبيلة في داخلها تراتبية اجتماعية، فضلا عن كونك سليلة أسرة تحكم الكويت منذ قرابة ثلاثة قرون؟

أنا ابنة الإنسان قبل أن أكون ابنة القبيلة أو العائلة.. ولا أحد يمنح الشاعر تفويضا، الألم يمنحه، والوعي يمنحه، والصدق يمنحه.. وُلِدت في بيئة لها تراتبيتها، نعم، لكني منذ طفولتي اكتشفت أن الألم لا يفرّق بين أمير وفقير، وبين ابن صحراء وابن مدينة.

كلنا نُجرح بالطريقة نفسها، ونخاف بالطريقة نفسها، ونحلم بالطريقة نفسها.

وأنا طفلة صغيرة، رأيت الفتيات اللواتي يقطعن مسافات الفقر على أقدامهن، ورأيت الأمهات اللواتي يعجنّ الصبر ثم يخبزنه على ضوء الأمل. هناك شعرت بأن الانتماء الحقيقي ليس للطبقة، بل للإنسان. لم يمنحني أحد التفويض.. لكنّ الحياة منحتني التجربة، والخسارة منحتني البصيرة، والكتابة منحتني الشجاعة.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

* القصيدة أنثى (كما تصفينها).. لكنّ هذه الأنثى قادرة على قبض اللحظة التاريخية ومنحها وهجا وزركشات بهية.. وهذه اللحظة تتبدل فيخفت ذلك الوهج.. كيف ترى سعاد الصباح علاقة الشعر بالتحولات السياسية في المنطقة؟ وما الذي يعنيه لها هذا التغيّر في حساسية القصيدة تجاه التحولات بالمواقف السياسية؟

القصيدة مرآة.. لكنها مرآة لا تكتفي بأن تعكس لك الصورة كما هي، بل تُعيد ترتيب الضوء حولها.

عندما يهتز العالم تتصدع القصيدة من الداخل، لأنها كائن حساس يعيش من نبض الأمة.

التحولات السياسية ليست مجرد أحداث، بل زلازل روحية تُعيد تشكيل وجدان الشاعر، وتجعله أكثر توترا في لغته، وأكثر اشتعالا في إيقاعه، وأكثر حرصا على أن يكون شاهدا لا تابعا.

تتبدل اللحظة السياسية، نعم، لكنّ جوهر الشعر يبقى ثابتا على أن يقول الحقيقة بطريقة تجعل القارئ يرى أكثر مما يسمع.. وهذا ما يجعلني أرى أن القصيدة أنثى.

* تقولين إن قصيدتك "في طائرة الموت" هي الأقرب إلى قلبك.. كيف اشتبك الفقد مع تجربتك الشعرية؟ وما أثره في رؤيتك للحياة والشعر؟

الفقد علّمني ما لم تعلّمني إياه المكتبات.. علّمني أن الإنسان بتماسكه، وأن الحياة بخيلة، وأن الذكريات أحيانا أثقل من الجبال.

"في طائرة الموت" لم أكتب عن موت عابر.. كتبتُ عن لحظة انكسرت فيها روحي، وعن سؤال ما زال يتردد داخلي: لماذا يذهب بعض الأحبة بلا وداعٍ؟ الفقد جعل قصيدتي أكثر صدقا، وأكثر صفاء.. وكأن الألم غربال ينخل الكلمات، فلا يبقى إلا ما يستحق أن يُقال.

لكنّ الكلمات مهما كانت جميلة لا تستطيع إعادة الأحباب إلينا، هي فقط تواسينا.

* كان للشيخ عبدالله المبارك دور مهم في حياتك.. كيف تصفين تأثيره عليك، بوصفه زوجا ورفيقا وشريكا في رحلتك الإنسانية والثقافية؟

كان عبدالله المبارك لي أكثر من زوج.. كان بوصلتي.. هو رجل آمن بي، وفتح لي أبواب المعرفة والثقة قبل أن يفتح لي أبواب قلبه. علّمني أن الحرية مسؤولية، وأن الفكر لا يزدهر إلا في ظل الكرامة، وأن الإنسان يُقاس بما يعطي، لا بما يملك. رفقته كانت مدرسة، وغيابه كان امتحانا.. وفي الحالتين تعلّمت أن الحب لا ينتهي، بل يتحول إلى قبس يقودنا من حيث لا نرى.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

* يرى إحسان عبد القدوس أنك تغنيت بالكويت قبل البترول، وأنك تُمثلين المجتمع العربي كله، وأنك "ابنة الشعب".. كيف تقرئين هذا الوصف اليوم؟

مهمة الكاتب أن يكون "ابن الشعب"، نتاج همومه وتطلعاته، مادة كتابته هم الناس، وأن لا تكون لغته حكرا على طبقة، ولا محصورة في دائرة ضيقة، بل تمتد لتلامس الإنسان أينما كان: في الريف، في الصحراء، في المدينة، في المنفى، وفي الحلم.

وهذا الوصف ليس وساما.. إنه مسؤولية. أن تكون "ابن الشعب" يعني أن تظل قريبا من الناس، وأن تكتب من داخل نبضهم، لا من خارجه.

* منذ انطلاقتك الأولى وحتى اليوم، كيف تطورت علاقتك باللغة الشعرية؟ وما أبرز التحولات التي مرت بها رؤيتك للقصيدة؟

لغة البدايات عادة تكون ابنة العاطفة، ثم تصبح ابنة الوعي، ثم تصير ابنة التأمل.. تتطور العلاقة باللغة كما يتطور الإنسان، من الانفعال إلى الرؤية، ومن الاندفاع إلى الحكمة، ومن صخب الشباب إلى وقار الكهولة. وأنا ابنة اللغة.. مولودة من صرفها ونحوها وبديعها وبيانها.. وخارج اللغة لا أجيد التنفس.

* تتباين القراءات النقدية حول أعمالك الشعرية بين مَن يرى تكرارا لبعض الرموز والألوان، ومَن يتحدث عن تغييرات في بعض النصوص بعد اجتياح الكويت، إضافة إلى تناولك قضايا المرأة وموقعها.. كيف تتعاملين مع هذا الجدل النقدي؟ وما الذي يعنيه لك؟

الجدل دليل حياة.. حين يتوقف الناس عن القراءة، يتوقف الجدل أيضا.

أقبل النقد لأنه يضيء، ويرشد، ويكشف مناطق لم أكن أراها.. التكرار له ما يبرره عند الكاتب، فالرمز ليس تكرارا إذا كان يحمل احتمالات متعددة من المعنى.

القصيدة ليست وثيقة تاريخية، هي كائن يعيش ويتحول مثلنا تماما. بعد الاجتياح كتبت القصيدة الرمادية.. والقصيدة السوداء.. والسيمفونية السوداء.. أحسست بأن لغتي مجروحة مثلي، وقصيدتي تتألم معي.. وأن الجرح الكبير يغيّر نبرة الصوت، تنكسر معه مفردات وتولد أخرى.

* يرى بعض القراء وجود تناقضات في تناولك قضية المرأة، بينما لا يرى آخرون ذلك، بل يعتبرونه تطورا طبيعيا لتجربتك.. كيف تنظرين إلى هذا الاختلاف في التلقي؟

ليس تناقضا.. بل هو تعدد، فمشاعر المرأة إما تختلف عن مشاعرها زوجة، ومشاعرها حبيبة مغايرة لمشاعرها زميلة عمل.. وهذه مشاعر لا تتناقض بل تتكامل، فخضوع الشاعرة وهي عاشقة لا يعني خضوعها وهي عاملة ومفكرة ومشاركة في بناء مجتمع ووطن وفكرة.. هذا التكامل هو الذي تجده في شعري، والمرأة ليست قالبا ثابتا، هي كائن يتشكّل من تجربة ووعي وزمن، وحين أكتب عن المرأة، أكتب عن آلاف النساء اللاتي التقيتهن وسمعت آلامهن وتطلعاتهن. وتغيّر خطاب الشاعرة طبيعي، وفق التجربة والرؤية، واتساع الأفق.

* تستعدين خلال الفترة الحالية لإقامة أول معرض تشكيلي لرسوماتك. متى بدأت علاقتك بالريشة؟ وهل ترين أن الشعر هيمن عليها؟ ولماذا؟ وكيف انعكست تجربتك الفنية على حضور رسوماتك داخل دواوينك الشعرية؟

الريشة كانت لعبة طفولتي الأولى.. كنت أرسم قبل أن أكتب، لكن الشعر خطفني لعقود طويلة، وحين عدت إلى الرسم شعرت بأنني أستعيد جزءا ضائعا مني. هل يهيمن الشعر؟ ربما.. لكنه لا يخنق اللون، بل يرافقه كطيف. الرسم أضاف لقصائدي فضاء بصريا، وجعل اللوحة وجها آخر للقصيدة.

* ما الدافع وراء تأسيس "دار سعاد الصباح للنشر"؟ وكيف تنظرين إلى دورها اليوم في دعم الثقافة العربية؟ وهل حققت ما كنت تطمحين إليه عند تأسيسها؟

تأسيس الدار كان حلما قديما أن يكون للثقافة العربية بيت يحتضن الأصوات الجديدة، ولا يغلق الباب في وجه الموهبة بسبب عدم نضجها أو فقرها أو قلة خبرتها.

أردتها منصة للفكرة التي تؤمن بالإنسان، لا السلعة التي تبحث عن السوق. هل حققت أهدافها؟ أقول بثقة: حققت بعضها، وما زال أمامها الكثير، الثقافة مشروع لا ينتهي.

* كيف أثرت بك الأحداث الأخيرة في غزة؟ وكيف انعكست هذه المآسي إلى حزن أو غضب أو قصائد؟ خصوصا أنك أم ذاقت لوعة الفقد وشاعرة ملتزمة بقضايا أمتها؟

أنا أم ذاقت الفقد، وشاعرة لا تستطيع أن ترى دما ولا تكتب. غزة ليست خبرا.. إنها جرح في الوعي العربي. أبكاني أطفالها، وأربكني صبر نسائها، وأوجعني صمت العالم.

انعكست غزة على قصائدي غضبا حينا، وبكاء حينا، ودعاء حينا.. لكنها قبل كل شيء جعلتني أدرك أن الشعر وإن كان لا يستطيع إيقاف الحرب، لكنه يستطيع أن يحفظ أصوات الضحايا من النسيان.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

* بعد مسيرة زاخرة امتدت من الشعر إلى الفنون التشكيلية ومؤلفات عن تاريخ بلدك الكويت، كيف ترى سعاد الصباح واقع الأمة العربية اليوم؟ وما أبرز التحديات التي تهدد حاضرها؟ وأين تضعين فرص النهوض؟ وما دور المثقف والشاعر في هذا المشهد؟

الأمة العربية اليوم تقف على حافة سؤال كبير: هل نُعيد ترتيب بيتنا أم نترك الزمن يفعل ذلك عنا؟

التحديات ليست سياسية فقط، هي تحديات تعليم، وتفكير، ووعي، لكنني مؤمنة بأن الأمم لا تموت.. بل تمرض، ثم تُشفى إذا امتلكت الإرادة. فرص النهوض تبدأ من الإنسان، من حريته، من كرامته، من وعيه. ودور المثقف اليوم ليس أن يصرخ، بل أن يضيء.. فالعتمة تهزم بالوعي المستنير لا بالضجيج.

* كيف تشعرين وأنت ترين أن أشعارك تدرّس للأجيال في المناهج الرسمية في عدد من الدول العربية؟ وهل ترين أن حضورك في الذاكرة المدرسية مسؤولية إضافية في ما تكتبينه اليوم؟

أشعر بأنني أعود طفلة تجلس بين التلاميذ، وتقرأ نفسها لأول مرة.. أن يقرأك الطلاب الشباب مسؤولية عظيمة، لأن الكلمة التي تقع في يد شاب صغير قد تغيّر مستقبله كله.

لذلك أحب أن تبقى لغتي صادقة، نقية، وخالية من اليأس، لأن الطفل يستحق أن نهديه أملا صادقا.

ما الرسالة التي تود سعاد الصباح توجيهها للقراء العرب ولجيل الأدباء القادم؟

أقول للقراء: اقرؤوا كي لا تُقادوا، فالأمم التي لا تقرأ تسير خلف مَن يصرخ أكثر، لا مَن يعرف أكثر.

أقول لجيل الأدباء: لا تخافوا من أصواتكم.. اكتبوا كما لو أن العالم صفحة بيضاء، وكما لو أن الحقيقة تنتظركم وحدكم. الشجاعة ليست في اللامسؤولية.. بل في صدق المواجهة.

المصدر:

الجزيرة

المصدر:

الجزيرة