- تأييد إعدام 3 متهمين والمؤبد لإثنين قتلوا سائقا بسبب خلافات فى الخانكة

- "دعونا لا نضيع الوقت".. الكرملين يرد على صلة إبستين بالمخابرات الروسية

- انتهاء عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم اليوم تمهيدا لتطبيق الزيادات

- "منها تعذيب النزلاء".. 5 اتهامات تلاحق متهمي "مصحة الهروب الجماعي"

- "البحوث الفلكية" يعلن موعد غرة شهر رمضان

- ما الذي يحدث إذا لم يتم تجديد التأمين الإجباري للسيارة؟.. نصائح وعقوبات

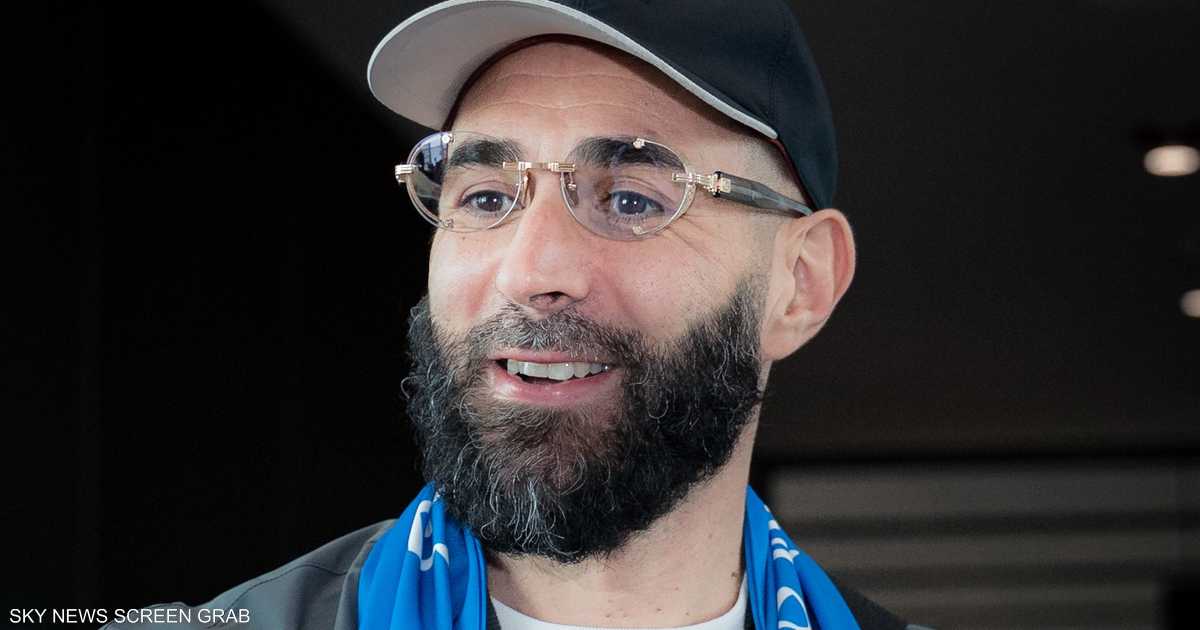

- معتمد جمال يحسم مصير بنتايج من رحلة زامبيا خلال ساعات

- وثائق إبستين: بيل غيتس نادم وميليندا سعيدة ببعدها عن فضائحه

- ارتفاع عدد القتلى في غزة: حماس تحمل نتنياهو المسؤولية.. وتصعيد ميداني في الضفة الغربية

- ضغوط أميركية على إسرائيل لإدخال المساعدات عبر معبر رفح

- وظائف بمشروع الضبعة النووي بمرتبات تصل لـ35 ألف جنيه.. فرص للشباب المصريين

- نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية برقم الجلوس والاسم.. على الرابط التالى

- بعد انتهاء "نيوستارت".. الناتو يدعو لضبط النفس وتحمل المسؤولية

- فوز مشروع حياة كريمة بجائزة دبى الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة

- تجارة عين شمس تعلن نتائج الفصل الدراسى الأول بنسب نجاح قياسية تصل 90%

- هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب

- إنجى كيوان تعيش حالة انتعاش فنى وتشارك في بطولة الفرنساوي بعد تألقها بـ وتقابل حبيب

- التنمية المحلية: 7823 منفذا لزيادة المعروض السلعي وتشديد الرقابة استعدادا لشهر رمضان

من زيوس إلى إبستين.. جذور الأزمة الأخلاقية في الغرب

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

يعود اسم القارة الأوروبية إلى أسطورة يونانية تحكي أن أميرة فينيقية تدعى "أوروبا" (Europa) كانت تستحم على الشاطئ، إذ لمحها زيوس كبير الآلهة اليونانيين. تمثل زيوس حينئذ في هيئة ثور أبيض وديع وأتى الأميرة التي أعجبها الثور ووداعته، فركبت على ظهره. عندئذ، سبح الثور بالأميرة نحو جزيرة كريت، حيث فرض عليها نفسه في وصف الأسطورة التي لا ترى في فعلة زيوس جرما، أو اغتصبها كما في وصفنا الحديث لهذا النوع من الجرم.

ومن نسلهما جاء الملك مينوس، ملك كريت. لا يظهر زيوس في عالم الأساطير اليونانية "الميثولوجيا" (Mythology) بوصفه إلها عادلا ورحيما وحكيما، وإنما بوصفه بطلا تنبع عظمته من قوته وشهوانيته الجامحة. كذلك كان أبوه كرونوس الذي تقول الأسطورة إنه ابتلع خمسة من أبنائه خوفا من نبوءة تقول إن أحدهم سيطيح به من العرش كما فعل هو بوالده أورانوس، وهو ما اضطر زوجته ريا إلى خداعه بلف حجر بثياب رضيع وإعطائه إياه بدلاً من زيوس، الابن السادس الذي أنقذته.

اقرأ أيضا

list of 2 items* list 1 of 2 حين اقترب الأفغان من قتل الإسكندر الأكبر

* list 2 of 2 سقوط "الاستثناء".. لماذا لم تعد "قسد" خيارا دوليا؟ end of list

لم تترسخ القيم الأخلاقية في المجتمعات البشرية كما نعرفها اليوم سوى ببزوغ الأديان التوحيدية، وخاصة مع تشكل المجتمعات المسيحية المبكرة، فاليهودية ظلت أقل انشغالا بنشر القيم الأخلاقية. وقد مثلت الأخلاق المسيحية نوعا من القطيعة مع العالمين اليوناني والروماني. ففي العالم اليوناني-الروماني، كانت الأخلاق مرتبطة بالشرف والقوة والاعتدال والانسجام مع النظام الكوني والاجتماعي، فصورة الإله نفسه هي صورة البطل الذي يفرض سطوته لا عدله، ويحمي النظام الاجتماعي حتى وإن بقسوة وعنف يناقضان الرحمة الإلهية التي جاءت بها الأديان التوحيدية. ويمثل الانحراف في هذا الإطار نوعا من الخلل في النظام الكوني، أكثر مما يمثل خطيئة بالمعنى الأخلاقي كما سيظهر ذلك مع ظهور التوحيد في المسيحية المبكرة، والإسلام من بعد ذلك.

في مقابل ذلك، جاءت الأخلاق المسيحية لتؤكد مركزية النية والإرادة الداخلية، فأساس الأخلاق هو التسامي على الخصائص النفسية كالجشع والتسلط والطغيان والشهوة، وليس إطلاق العقال لهذه الطاقات النفسية لإظهار البطولة والعنفوان وحماية المكانة الاجتماعية. التحول الثاني الذي يرصده أستاذ الدراسات الإنجيلية واين ميكس في كتابه "أصول الأخلاق المسيحية" (The Origins of Christian Morality)، هو تقديس الضعف، فبينما مجدت الأخلاق اليونانية والرومانية القوة والسمو والبطولة، جاءت المسيحية لتؤكد قيمة الشفقة والتواضع.

عنى ذلك أن الأخلاق لم تعد سبيلا لتحقيق المكانة والشرف الاجتماعي على الطريقة الرومانية، وإنما خطاب موجه للمجتمع بأسره سعيا لنيل الرضا الإلهي والسعادة الأخروية. التحول الثالث الذي ظهر في الأخلاق المسيحية هو إعادة تعريف الشر، فالشر ليس انحرافا عن النظام الاجتماعي، وإنما تمرد على النظام الإلهي الكوني، وبالتالي فالخطيئة ليست متعلقة فقط بعلاقة الإنسان بالمجتمع، وإنما في علاقته بنفسه، وعليه أن يراقب نفسه في الخلوة لأن الله مطلع عليه.

جاء الإسلام ليرسخ هذه المنظومة الأخلاقية ذات المرجعية المتجاوزة للنظام الاجتماعي البشري مع نزعة أكثر "توسطا". وقد ذهب المفكر الإسلامي علي عزت بيغوفيتش إلى أن ما يميّز الأخلاق الإسلامية عن المسيحية هو أن الإسلام لم يسعَ إلى التنكر للعالم المادي، ودفع الإنسان إلى عالم روحاني مثالي يتخلى فيه عن غرائزه، وإنما حاول الإسلام -في نظر علي عزت بيغوفيتش- أن يرسّخ نوعا من الاتزان بين النزوع المادي الدنيوي والنزوع الديني الروحاني في النفس البشرية.

لكن ما جرى لاحقا هو فصل الأخلاق عن الدين في الحداثة العلمانية، وهو ما أدى إلى جدل فلسفي ممتد حول جذور الأخلاق وأساس الإلزام الأخلاقي ومضمون الأخلاق. وهو الجدل الذي تجدد بقوة مع انفجار فضيحة إبستين الأخيرة التي أظهرت تورطا واسعا لنخب سياسية واقتصادية وثقافية غربية في جرائم جنسية متطرفة مثل اغتصاب الأطفال والسادية، مما يجدد السؤال حول أثر هذا الفصل بين الأخلاق والدين على المجتمعات الحديثة، وبخاصة في الغرب حيث نشأت وازدهرت أفكار الحداثة العلمانية.

الفصل بين الأخلاق والدين

لم تكن علمنة الأخلاق أو فصلها عن المرجعية الدينية قطيعة فجائية في الحضارة الغربية، وإنما عملية تدريجية من الترجمة الفكرية التي حولت الأفكار الأخلاقية المسيحية إلى صيغ علمانية. فالمقولات الأخلاقية الأساسية التي تشكلت داخل اللاهوت المسيحي مثل كرامة الإنسان، والمساواة بين البشر، وحفظ حقوق الآخر، جرى انتزاعها من سياقها الديني بالتدريج، ثم أعيدت صياغتها داخل أطر فلسفية مستقلة.

فمع مفكرين مثل توماس هوبز وباروخ سبينوزا، لم تعد الأخلاق مؤسسة على الأمر الإلهي، وإنما على الضرورة الطبيعية، بحيث تفسر المعايير الأخلاقية تفسيرا سببييا أو وظيفيا، بدلا من تفسيرها دينيا. فحفظ الحقوق مثلا هو ضرورة لحفظ النظام الاجتماعي، والمساواة بين البشر هي وليدة النظام الطبيعي وليس الأمر أو العدل الإلهي.

تبلغ هذه القطيعة صيغتها الكلاسيكية في عمل الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط. فقد فصل الأخلاق عن الدين الموحى به حين أسس الإلزام الأخلاقي على العقل العملي وحده. فالقانون الأخلاقي لا يصدر عن الله؛ وإنما عن العقل الإنساني. والإله هنا ليس سببا للأخلاق، ولكن على العقل أن يفترض الإله عمليا كضرورة، لأن الأخلاق يجب أن تتم مكافأتها، ولن يكون ذلك ممكنا سوى بخلود النفس وضمان الإله لتحقق الخير الأسمى للإنسان الأخلاقي. ومع ذلك، تظل الأخلاق الكانطية مدينة بنيويا للمسيحية: فكرامة الإنسان، ووجود قانون أخلاقي واحد يجب أن يخضع له البشر جميعا، والمساواة المطلقة بين البشر، كلها نقلات علمانية لمقولات دينية.

لذلك رأى الفيلسوف الألماني فريدريش نيتشه أن الأخلاق الحديثة هي في الواقع "مسيحية بلا إله"، وأن قيما مثل الرحمة والمساواة والشعور بالذنب قد استمرت حتى بعد أن ذبُل الإيمان. فالأخلاق العلمانية، في نظر نيتشه، لا تحرر الإنسانية من الدين، بل تربطها به في صورة متخفية. ولذلك دعا إلى العودة عمليا إلى أخلاق القوة الكلاسيكية، وأن يسعى الإنسان إلى أن يبتدع قيمه الخاصة وأن يؤكد ذاته وعنفوانه، فكأن نيتشه كان يمثل عمليا ارتدادا إلى العالم الوثني أو العالم التراجيدي كما وصفه، حيث تقوم الأخلاق على تأكيد الذات وقيمها الخاصة لا الخضوع لقانون أخلاقي عام.

تفصل الفلسفة الحديثة الأخلاق عن الدين، فالعصر العلماني ليس ما بعد مسيحي في جوهره الأخلاقي، بل ما بعد لاهوتي في تبريراته، أي يريد بعض الأخلاق المسيحية، ولكن بدون نسبتها إلى الإله. لذلك يستمر الإلزام الأخلاقي بعد دعوى "موت الإله"، لكنه يصبح إشكالا: إذ لم يعد مضمونا بوجود إله متعال يأمر به ويكافئ ويعاقب على أساسه، ولذلك صار ضروريا على الدوام تفسير سبب كون الأخلاق ملزمة للبشر من الأساس.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

العلمانية والأخلاق

لقد انتقلت المجتمعات الغربية من وضعٍ كان فيه الإيمان بالله شبه بديهي وليس موضع سؤال، إلى وضعٍ أصبح فيه الإيمان خيارا واحدا بين خيارات متعددة؛ بل إنه خيار صعب. لذلك فإن العلمنة لا تتعلق فقط بتراجع الإيمان الديني أو الممارسة الدينية، ولا تقتصر على الفصل بين الكنيسة والدولة؛ بل تتعلق بتحول عميق في "شروط الإيمان" كما يقول الفيلسوف الكندي تشارلز تايلور في كتابه "عصر علماني" (A secular age)، ويعني بذلك التصورات النظرية والأخلاقية التي تشكل ما يراه الناس قابلا للتصديق، وذا معنى، ومعقولا، وضروريا، وما لا يراه الناس كذلك.

ولذلك يمكن التمييز بين 3 معانٍ للعلمنة. المعنى الأول هو تراجع الدين عن الفضاءات العامة مثل السياسة والقانون والتعليم، أما المعنى الثاني فهو تراجع الإيمان والممارسة الدينية. وأخيرا المعنى الثالث وهو تغير في "شروط الإيمان"، بحيث لم يعد الإيمان بالله مسلمة، بل أصبح قابلاً للنقاش. ولكن علينا مع ذلك ألا نرى في العلمنة أو الحداثة إزالة للخرافة والجهل والخطأ، تاركةً وراءها رؤية عقلانية صارمة، فالأطر العلمانية الحديثة ليست أطرا محايدة، بل هي قائمة على أفكار أخلاقية وميتافيزيقية محددة.

في العالم "ما قبل العلماني"، لم تكن "الذات" محصنة، وإنما مسامية، أي كان الناس يرون نفوسهم الباطنية منفتحة على قوى روحية خارجية، كالملائكة والشياطين، قادرة على تشكيل المشاعر والأفعال. لم يكن المعنى محصورًا في التحليل العقلاني، بل منغرسًا في الكون: الطبيعة، والتراتبيات الاجتماعية، والطقوس الدينية. فالحقيقة ليست فقط ما أستنبطه بعقلي، ولكن ما أجده ضمن نظام أخلاقي وروحي أشمل أحيا في إطاره. وبالتالي لم يكن وجود الله فرضية بين فرضيات، بل الأساس غير المشكوك فيه للواقع. وكان الشك في الله يُعدّ ضربًا من الجنون أو الانحراف الأخلاقي أكثر مما هو موقف نظري.

كانت الحياة الاجتماعية والمعايير الأخلاقية والنظام الكوني متداخلة بعمق. فالكنيسة في العصور الوسطى لم تفرض الإيمان من أعلى، وإنما كان الإيمان هو نظام حياة كامل. فالخطيئة والنعمة والخلاص والهلاك لم تكن عقائد مجردة، بل وقائع معيشة تُشكّل الحياة اليومية.

جاء التحوّل الكبير في مطلع القرن السادس عشر مع "الإصلاح الديني" الذي دعا إليه القساوسة البروتستانت وعلى رأسهم القس الألماني مارتن لوثر مؤسس المذهب البروتستانتي اللوثري في ألمانيا، وجون كالفن مؤسس البروتستانتية الكالفينية التي شاعت في أوروبا بأسرها. سعى الإصلاح الديني إلى تنقية الحياة الدينية، والقضاء على الخرافة، وفرض مستوى أعلى من الالتزام الأخلاقي على جميع المؤمنين. وأصبحت الممارسات التي تميع الحدود بين المقدّس والدنيوي، كالسحر والتدين الشعبي، مرفوضة. كان الإصلاح البروتستانتي في جوهره رغبة في تجريد الدين مما علق به في الثقافة الشعبية، وعالم الأولياء والسحر والتصوف، وعودة صارمة إلى النصوص المقدسة وظاهرها المباشر.

يشير تايلور إلى مفارقة بالغة الأهمية بالنسبة لنا، وهي أن هذا السعي إلى الإصلاح الديني قد مهّد الطريق للعلمنة. فبمهاجمة السحر والتدين الشعبي، ضيّق المصلحون المجال الذي يتجلى فيه المقدّس في الحياة اليومية للبسطاء، وتحولت العقيدة الدينية إلى فكر عقلي يمكن أن يتم الحجاج ضده على أساس العقل والتطور العلمي. وتشكلت الذات المحصّنة التي لا ترى لها صلة بالملائكة أو الشياطين أو بنظام كوني روحاني شامل. وتعزّز هذا التحوّل بلا شك مع صعود العلم الحديث.

تشكل بذلك ما يسميه تايلور "الإطار المحايث" (Immanent Frame)، وهو نفس ما يسميه المفكر المصري عبد الوهاب المسيري بـ"النموذج الحلولي"، أي الذي لا يرى أن هناك عالما آخر غير العالم الطبيعي الذي نحيا فيه. هذا الإطار المحايث ليس عقيدة نظرية، وإنما يشكل فضاء اجتماعيًا مشتركًا، أي الطريقة التي نتخيل بها الواقع، ومن خلالها نحكم على الأشياء ومعانيها، فنقول هذه حقيقة وهذه خرافة. إن هذا الإطار المحايث يمكن نظريا أن يقبل بوجود الإله، لكنه يرفض عمليا أن يكون لهذا الإله علاقة بالفضاء الاجتماعي الذي نحيا فيه والأساس النظري الذي نشكل معارفنا في إطاره.

يدعم الإطار المحايث رؤية أخلاقية محددة وهي "الإنسانية". تؤكد فكرة الإنسانية إمكانية سعادة الإنسان دون الحاجة إلى العالم الإلهي المتعالي، فالمعنى والأخلاق والاكتمال تتأسس كلها على رفاه الإنسان واستقلاله. وترجع التزامات الحداثة بحقوق الإنسان والمساواة والرحمة إلى هذا الإرث الإنساني. هذه الفكرة الإنسانية ليست نتيجة حتمية للعقل أو للتقدم، بل إنجاز أخلاقي تطلب جهدا تاريخيا، وتشكل من إعادة توجيه القيم الأخلاقية بعيدًا عن النجاة في الحياة الأخروية، نحو ازدهار الإنسان ضمن هذا العالم الطبيعي الذي نحيا فيه. وقد أُتيح هذا التحوّل – للمفارقة – بفضل تأكيدات دينية سابقة على المحبة والكرامة والعدل، ولكن جرى فصل هذه القيم عن أساسها الديني في إطار العلمانية الإنسانية.

حقق الإطار العلماني الإنساني منجزاته، لكن ذلك لا يعني أنه نهاية التاريخ. فمازال هناك هذا النوع من التشكك في إلزاميته، هل هو ملزم للناس حقا؟ هل هو كاف لإعطاء معنى لحياتهم؟ أم أن العودة إلى التقاليد الدينية ضرورية للإجابة عن تساؤلاتهم الفكرية وحيرتهم الروحية؟

مصدر الصورة

مصدر الصورة

الأخلاق والتقليد الاجتماعي

لقد أدى نزع الأخلاق من المرجعية الدينية إلى حالة اضطراب عميق في المنظومة الأخلاقية الحديثة، حيث تستخدم مصطلحات أخلاقية مثل "العدالة" و"الحقوق" و"الواجب" و"الفضيلة"، لكن دون فهم مشترك لمعنى هذه المصطلحات. تستمر النقاشات الأخلاقية بلا نهاية، وتتصادم المواقف المتعارضة دون حسم، لأن المشاركين يفتقرون إلى معيار مشترك يمكن الاحتكام إليه. إن هذا الاضطراب ليس عرضيا وفقا للفيلسوف الويلزي ألاسدير ماكنتاير، بل يعكس فشلا تاريخيا أعمق، هو انهيار تقليد أخلاقي كان متماسكا في السابق، وبقاء شذراته داخل سياق ثقافي مختلف ومتشرذم.

إن الأمر أشبه بعالم دمرت فيه العلوم الطبيعية بفعل كارثة. تحاول الأجيال اللاحقة إعادة بناء العلم اعتمادا على شذرات متناثرة، مثل معادلات وأدوات ومصطلحات معزولة، من دون فهم الأطر النظرية التي منحتها المعنى سابقا. ستكون النتيجة محاكاة للعلم، ولكن ليس علما حقيقيا، فهناك مفردات مألوفة بلا معرفة حقيقية. هذا هو بالضبط حال الأخلاق الحديثة.

تمثل "الانفعالية" (Emotivism) الفلسفة الأخلاقية الضمنية للحداثة، وتعني الرأي القائل بأن الأحكام الأخلاقية ليست حقائق عقلانية، وإنما تعبير عن تفضيلات شخصية أو مواقف أو مشاعر. فقولنا "هذا خير" يعني عمليا: "أنا أوافق على هذا" أو "أنا أحبه" أو "أنا أفضله". ووفقا لماكنتاير، تؤدي هذه الانفعالية أدوارا اجتماعية معينة في الحياة الحديثة، فالمدير يسعى إلى رفع كفاءة العمل، لكنه يتنصل من المسؤولية عن المضمون الأخلاقي للغاية من العمل، فلا يهمه مثلا إن كان هذا المنتج سيستخدم لاحقا في قتل الأطفال. والمعالج النفسي يساعد الأفراد على تكييف رغباتهم مع الواقع الاجتماعي، لكنه لا يسائل المعايير الأخلاقية لذلك الواقع. في كل هذه الأدوار، تزاح الأسئلة الأخلاقية لصالح أسئلة تقنية.

لكن ماكنتاير يغفل هنا أن الإنسانية لا تعني الانفعالية، أو ربط الأخلاق بالتفضيلات الخاصة لكل شخص، وإنما تعني احترام كرامة الإنسان وحماية حقوقه والسعي إلى سعادته، وبالتالي فإنها تطالب المدير في هذه الحالة برفض العمل على منتج يستخدم لقتل الأطفال، بل تطالب المستهلك نفسه بمقاطعة الشركة التي تتورط في ذلك، وتطالب المستثمر بألا يستثمر أمواله فيها. إن هذا الاتزان بين نقد الإشكالية النظرية للأخلاق الحديثة والاعتراف بفضائلها ضروري من أجل موقف عقلاني يساعدنا على حل المشكلة النظرية، وفي نفس الوقت السعي إلى ترسيخ الأخلاق في الحياة العملية.

مع ذلك، فإن ما يفيدنا به ماكنتاير هو أن الفلسفة الحديثة لم تتمكن من حل تلك الإشكالية، وتحديدا رؤيته أن مشروع التنوير في تبرير الأخلاق بالعقل وحده قد فشل. فمفكرو التنوير مثل كانط الذي سبقت الإشارة إليه، رفضوا الإطار الأخلاقي لموروث من العصور القديمة والمسيحية الوسيطة، وحاولوا تشييد أخلاق بلا غائية، أي بلا تصور للطبيعة الإنسانية بوصفها متجهة نحو غاية أو خير محدد.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

في الأخلاق ما قبل الحديثة، كانت البنية ثلاثية: البشر كما هم، البشر كما يمكن أن يكونوا إذا حققوا غايتهم، القواعد والفضائل الأخلاقية بوصفها الوسائل للانتقال بين الحالين. غير أن "التنوير" رفض هذه البنية، ولا سيما فكرة الغاية الإنسانية المشتركة، مما أدى إلى تجرد الأخلاق من أساسها العقلاني، فأصبحت القواعد الأخلاقية أوامر اعتباطية بلا ارتكاز على غاية إنسانية، أي ما الذي يجعلني مثلا أحفظ حق جاري؟ إن هناك قانونا أخلاقيا، لكنه بلا معنى.

إن الأخلاق يجب أن تتأسس على الفضائل، ولكن ما هي الفضائل؟ حتى نعرف الفضيلة يجب أن نبدأ بالتمييز بين نوعين من الخيرات أو الفضائل للممارسات الإنسانية، وهما الخيرات الداخلية، أي امتيازات لا تتحقق إلا بالمشاركة في الممارسة والخضوع لمعاييرها، والخيرات الخارجية: المال والسلطة والوجاهة، ويمكن تحصيلها بطرق شتى. والفضائل هي سمات الشخصية التي تمكن الأفراد من بلوغ الخيرات الداخلية ومقاومة التأثير المفسد للخيرات الخارجية. ومن دون الفضائل، تنحط الممارسات إلى مجرد أدوات لاكتساب المكافآت الخارجية.

ففضيلة القناعة، وفضيلة التواضع، وفضيلة الاعتدال، وفضائل النزاهة والأمانة والصدق، هي الفضائل التي تدفع الإنسان نحو التزام الخير، وتجنب الإغراء. والفضيلة تحافظ على حياة الإنسان كوحدة متصلة، فالفلسفة الأخلاقية الحديثة عاملت الأفعال غالبا بوصفها اختيارات معزولة تقيم بالنتائج. فما يحدث ليس أنني اليوم أختار خيارا أخلاقيا، وغدا خيارا غير أخلاقي، وبعده خيارا كذا أو كذا، ولكن ما يحدث هو أنني أسعى في حياتي بصورة متسقة إلى أن أتحلى مثلا بفضيلة الصدق، أو فضيلة الأمانة، وقد أخطئ، وقد أصدق، ولكن الفكرة هي أن هناك غاية أسعى إليها بانتظام هي التحلي بالفضيلة.

ولكن من أين تأتي الفضائل؟ هل من القانون العقلي كما يقول كانط؟ هل من أخلاق القوة كما يقول نيتشه؟ إنها تأتي من التقليد الحي في الجماعة، فكل جماعة لديها تقليد يحدد الفضائل، ويشجع أبناءه على التحلي بها وممارستها. مشكلة التنوير هي ادعاء أن هناك عقلا كونيا منزوع السياق، بينما ما نعده عقلا هو في الواقع مقولات منزوعة من سياقها السابق، كما تحدثنا عن جذور القيم والأخلاق الحديثة.

الخلاصة إذن هي أن الفضيلة خاصية تجمع بين 3 خصال: تمكن من تحقيق الخيرات الداخلية، وتحافظ على الوحدة السردية للحياة الإنسانية كحياة متصلة لشخص واحد وليست خيارات معزولة، وتعد الفضيلة ضرورية للمشاركة في تقليد أخلاقي حي. فالفضائل ليست سمات خاصة أو تفضيلات ذاتية، بل امتيازات متجسدة اجتماعيا ومتجذرة في أنماط حياة مشتركة. أخيرا، إن التقليد لا يمكن فصله عن أساسه الميتافيزيقي، بمعنى أن التقليد الإسلامي يجد أساسه في المرجعية الإسلامية، والتقليد المسيحي يجد أساسه في المرجعية المسيحية، والتقليد الهندوسي يجد أساسه في المرجعية الهندوسية.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

الأخلاق في المجتمع الغربي الحديث

لا تنفصل إذن أزمة الأخلاق في المجتمع الغربي عن المشهد الروحي المعاصر الذي يبدو متأزما. فتكاثر "الخيارات الروحية" بين أشكال فردانية من الاعتقاد، وأنماط مختلفة من الأخلاق الذاتية، لا يدل على عودة للدين ولا يدل في نفس الوقت على اختفائه. فالعصر العلماني ليس عصرا بلا دين مطلقا، بل عصر تعددية لا يستطيع فيها إطار واحد ادعاء مكانة مطلقة.

فالأفراد المعاصرون محتارون بين قيم أخلاقية وروحية متنافسة: الرغبة في العقلانية، والحنين إلى الغموض؛ تأكيد الاستقلال الفردي، والإحساس بنداء يتجاوز الذات؛ التمسك بالإنسانية الأخلاقية، والقلق من قصورها. وتفسر هذه الضغوط لماذا لا تنتج الحداثة العلمانية مجرد "لا مؤمنين" واثقين، بل طيفا من المواقف الموسومة بالشك والبحث والتجريب. فانعدام الإيمان اليوم لا يعني مجرد غياب الإيمان، بل يعني موقفا أخلاقيا ووجوديا كاملا له تطلعاته الأخلاقية الخاصة. وبالمثل، فإن الإيمان في صورته الحديثة ليس استمرارا بسيطا لإيمان ما قبل الحداثة؛ إنه إيمان في ظل الشك وغالبا ما تطارد المؤمن فكرة أن الإيمان قد يكون اختيارا مناسبا لا حقيقة مطلقة في حد ذاته.

ليس هناك حل واحد لمآزق العلمنة. فلا يمكن العودة ببساطة إلى تقاليد ما قبل الحداثة، أو رفض الفكرة الإنسانية العلمانية جملة وتفصيلا. إن المعضلة تتطلب فهما أكثر تطورا للحداثة، فالمجتمعات العلمانية ينبغي أن تعترف بأن التزاماتها الأخلاقية ليست محايدة ولا حتمية، بل هي التزامات تشكلت تاريخيا. وبالمثل، على المؤمنين أن يدركوا أن الإيمان في العالم المعاصر يقتضي الانخراط مع الشك والاختلاف.

يمكن الوصول في هذه الحالة إلى تسوية تتمثل في التسليم بمركزية الإيمان كأساس للإلزام الأخلاقي والجدوى المتمثلة في المثوبة الإلهية دون التنكر للفكرة الإنسانية بصورة كاملة. يمكن لتلك الصيغة أن تتجاوز المعضلة الأخلاقية القائمة، ليس فقط نظريا، ولكن عبر ممارسة تبحث عن الفضائل، وتحترم التقاليد والمرجعيات الدينية، دون أن تنتهك مع ذلك حق الفرد في الاختلاف وحرية الاعتقاد والتنوع بين الثقافات والأديان.

المصدر:

الجزيرة

المصدر:

الجزيرة