- دفاع أطفال سيدز الدولية يطالب بفتح تحقيق في واقعة محو تسجيلات المدرسة

- "قتلها من أجل النفقة" لماذا يتصدر القتل جرائم العنف ضد النساء في مصر؟

- الداخلية: ضبط عامل وسيدة يوزعان أموالًا لشراء الأصوات بالسلام أول

- بولس: ترامب جعل السلام في السودان أولوية

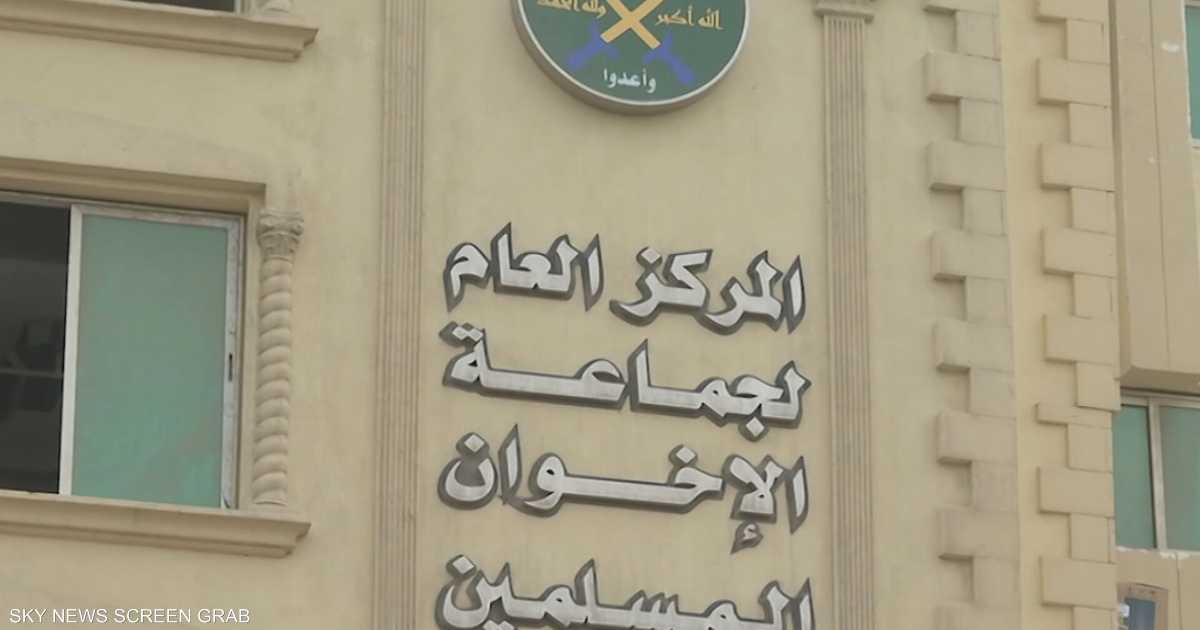

- قرقاش: لا يمكن لجماعات مرتبطة بالإخوان تحديد مستقبل السودان

- ضربة ترامب للإخوان.. هل تغيّر مسار الحرب في السودان؟

- أمطار وسيول.. توقعات طقس الساعات المقبلة

- 100 مليون جنيه تعويضات أولية للمرحلة الرابعة من الخط الرابع للمترو

- تواجد مكثف للناخبين أمام لجان الخليفة والمعادى والبساتين للإدلاء بأصواتهم.. فيديو

- من 19 بندا.. واشنطن وكييف تعملان على خطة جديدة

- مصريون يدلون بأصواتهم لليوم الثاني في انتخابات مجلس النواب

- ماكرون يلمح لثغرات في خطة ترامب للسلام في أوكرانيا

- نهاد أبو القمصان: ما حدث مع آيسل سلوك إجرامي.. والأهل يجب أن يُحاسَبوا

- وداعا لندن.. استطلاع يكشف سر جاذبية الإمارات للبريطانيين

- بث مباشر.. رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكولات مدارس التكنولوجيا التطبي

- لائحة اتهام ضخمة ضد إمام أوغلو.. سجن يتجاوز ألفي عام

- محمود مسلم بعد الادلاء بصوته فى انتخابات النواب: المشاركة رسالة للداخل والخارج

- النطق بالحكم على 7 متهمين بخطف وقتل شخص فى المنيا بعد قليل

المقامرة النووية.. إليك اللحظة التي كادت أن تغيّر مصير العالم

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

"فقلت له إن الروليت خُلِقَت للروس دون سواهم… فنحن نقامر بلا تفكير".

قبل أكثر من 150 عامًا، كتب دوستويفسكي هذه الجملة في رواية المقامر، ليصف اتجاهًا من المزاج الروسي، يتسم بالاندفاع، ولا يتقبل بسهولة الخطط الطويلة ويفضّل المواجهة المباشرة مع المصير.

كان دوستويفسكي يُعبّر، من خلال بطله ألكسي إيفانوفيتش، عن أن الروسي إذا تورّط في أمرٍ اندفع فيه حتى النهاية؛ لا يعرف أن يقف عند حدّ، فإذا لعب، فإمّا أن يربح كل شيء، أو يخسر كل شيء.

اقرأ أيضا

list of 2 items* list 1 of 2 القنبلة النووية الأميركية لا تشبه غيرها

* list 2 of 2 كيف حطمت روسيا "مشروع فانهايم" الأميركي والبريطاني قبل ولادته؟ end of list

هذا المزاج الذي صوره دوستويفسكي على طاولة القمار قد يكون مبالغة أدبية في وصف الشخصية الروسية في عمومها، لكن هناك من المحللين من رصد صدى من هذا الاندفاع في سلوك الدولة الروسية عبر القرون، من إقدام القياصرة في حروبهم الكبرى، إلى رهانات الاتحاد السوفياتي مع ألمانيا النازية، ثم في لحظات الذروة أثناء الحرب الباردة، وصولا إلى أخطر مقامرة نووية شهدها القرن العشرون خلال أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.

ففي صيف ذلك العام، كان الجنرال السوفياتي إيغور ستاتسينكو يحلّق بمروحيته فوق كوبا، متفحصًا المواقع المخصصة لنشر صواريخ باليستية نووية، مستعيدًا ما أخبره به قائده سيرغي بيريوزوف قبل أسابيع قليلة مِن أن نخيل كوبا الوارف سيُخفي منصات الصواريخ عن أعين الأميركيين.

لكن المشهد من الجوّ كان كفيلًا بتبديد هذا الوهم. فقد بدت أشجار النخيل متباعدة بنحو خمسة عشر مترًا، ولا تكاد تغطي جزءًا ضئيلًا من الأرض. وأدرك ستاتسينكو بخبرة العسكري الذي يرى الخطر قبل وقوعه، أن فكرة التمويه بالنخيل غير قابلة للتطبيق، فأبلغ رؤساءه بأن الأميركيين سيكشفون المواقع بسهولة مهما حاول السوفيات إخفاءها.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

لكن التحذير لم يصل إلى نيكيتا خروتشوف في موسكو. فالرجل راهن على خطته إلى الحدّ الذي لم يعد يرى معه قيمة لإشارات الخطر، ومضى مقتنعًا بأن السرية ستصمد حتى النهاية.

غير أن اليقين تهاوى بعد أسابيع قليلة، إذ التقطت طائرة تجسس أميركية صورًا واضحة لمنصات الصواريخ في أكتوبر/تشرين الأول، لتبدأ آنذاك أخطر بشائر مواجهة نووية عرفها القرن العشرون، حين وقفت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي على حافة حرب مباشرة، قبل أن يتراجع خروتشوف في اللحظة الأخيرة، ويتوصل إلى اتفاق مع جون كينيدي يقضي بسحب الصواريخ مقابل تعهّد أميركي بعدم غزو كوبا.

تلك اللحظات العصيبة، التي كادت تغيّر مصير العالم قبل ستة عقود، تُطلُّ اليوم بظلالها على مشهد دولي جديد. فبينما تخوض موسكو وواشنطن بالوكالة حربًا على أرض أوكرانيا، يعود نمط "المقامرة النووية" إلى الواجهة، وكأن التاريخ يعيد إنتاج نفسه ضمن بُنى سياسية متشابهة وإن اختلفت الوجوه. وكما يقول المؤرخون: "التاريخ لا يكرر نفسه حرفيًّا، لكنه كثيرًا ما يعيد إنتاج الأنماط حين تتشابه الظروف والبُنى".

واليوم، يقف العالم مرة أخرى على أطراف أصابعه، وسط ظلال كييف التي تذكّر بنخيل كوبا، رمز العمى الإستراتيجي الذي أوشك أن يقود سابقًا نحو الكارثة. فخطر اليوم لا يكمن فقط في الأسلحة، بل في منطق المقامرة ذاته: الثقة المبالغ بها، الإيمان بأن الخصم سيستسلم، الاعتقاد بأن الانسحاب ضعف، وأن التراجع علامة انكسار تاريخي لا يمكن السماح به.

لكن التراجع الروسي في أزمة الصواريخ الكوبية يخبرنا عن حقيقة مهمة حول ميل الروس للمغامرة، وهي أن القوة الروسية المندفعة، كثيرا ما تؤوب إلى الرشد حين ترى أن المخاطرة قد تؤدي بها إلى المجهول، وهو ما يجعل نزعة المغامرة الروسية ممزوجة بحس إستراتيجي واضح ربما لا يظهر للوهلة الأولى.

صحيح أن الكثير من الإستراتيجيين، خاصة في الغرب، يؤمنون أن المزاج "الاندفاعي" الروسي يمكن أن يكون وصفة جيدة للهاوية، لكن موسكو من جانبها ذاقت ثمار المخاطرة في غير ما مناسبة، ورسّخت في عقيدتها السياسية والعسكرية أن بإمكانها أن تحوز موقعًا أفضل في العالم طالما اعتقد خصومها أن بإمكانها عبور الحدود التي قد لا يتجرؤون هم أنفسهم على عبورها.

ركلة تحت الطاولة لإسكات العقل الوحيد

كثيرا ما تفسر التحليلات الغربية هذا السلوك "الاندفاعي" الروسي، سياسيا وعسكريا، وفق عوامل منها المزاج "المتهور" للعديد من القادة الروس وطبيعة النظام السياسي الروسي الذي يقدس سلطة القائد ويفتقد إلى الآليات الكافية للمحاسبة والمراجعة.

ولعل مقامرة خروتشوف النووية كانت بالفعل نتاجًا -جزئيا- لمزيج من الانفعالات الشخصية والآليات المنضبطة لاتخاذ القرار، لكنها لم تخل أيضا من حسابات إستراتيجية وإن شابها الاضطراب وسوء التقدير.

فمن ناحية، تشير الدراسات الحديثة والوثائق السوفياتية التي رُفعت عنها السرية، بوضوح إلى أن قرار نشر صواريخ نووية في كوبا لم يخرج من مؤسسات الدولة، بل من دائرة ضيقة للغاية حول خروتشوف، وبأسلوب أقرب إلى الاندفاع الفردي منه إلى التخطيط العسكري المحترف.

إلى درجة أن المؤرخين فلاديسلاف زوبوك، أستاذ التاريخ الدولي في كلية لندن للاقتصاد، وسيرغي رادشينكو، أحد أبرز مؤرخي الحرب الباردة في جامعة جونز هوبكنز، يصفان هذه الخطوة بأنها "مقامرة سيئة التخطيط بدرجة مذهلة، بُنيت على افتراض نجاح لا يتحقق إلا بقدر غير اعتيادي من الحظ".

لكن زوبوك ورادشينكو يشيران أيضا إلى أن خروتشوف كان يعيش آنذاك تحت وطأة شعور عميق بالإهانة، فواشنطن استعرضت قوتها في أوروبا بعد أزمة برلين، حينما حاول خروتشوف انتزاع اعتراف غربي بحدود ألمانيا الشرقية وفرض انسحاب القوات الأميركية من برلين الغربية، لكنه تراجع تحت الضغط الأميركي وأُجبر على قبول الوضع القائم.

فضلًا عن قيام واشنطن بنشر صواريخ نووية في تركيا وإيطاليا قريبًا من موسكو. هذا الشعور بالجرح الوطني تزامن مع خوفه من تكرار محاولة غزو كوبا من قبل الولايات المتحدة، بعد فشل عملية خليج الخنازير عام 1961، وهو سيناريو كان سيُسقط نظام كاسترو ويُلحِق بالاتحاد السوفياتي إذلالًا إستراتيجيًّا لا يمكن احتماله.

غير أن العامل الأكثر خفاءً، كان قلق خروتشوف من الصين. فبعد تفاقم الخلاف الأيديولوجي بين بكين وموسكو، بدأ كاسترو يغازل ماو تسي تونغ ، منتقدًا السوفيات على "افتقاد الجرأة الثورية".

ويشير المؤرخ تيموثي نفتالي، أحد أبرز المتخصصين في تاريخ الأمن القومي الأميركي، إلى أن إقدام كاسترو في مارس/آذار 1962 على إزاحة قيادات موالية لموسكو، دفع خروتشوف إلى الخشية من انجراف كوبا نحو الصين، مما جعله يتعجل خطوة نشر الصواريخ ليشدّ وثاق التحالف مع هافانا قبل فوات الأوان.

وهكذا رأى خروتشوف في مقامرة كوبا حلًّا متعدد الأهداف، فهو ردّ اعتبار أمام الولايات المتحدة، وتحصين نظام كاسترو من السقوط، إلى جانب إثبات أن موسكو، وليس بكين، هي مركز الثقل الثوري القادر على تصعيد نووي إذا لزم الأمر.

كان القرار على درجة كبيرة من الخطورة، ومع ذلك، فقد اتُّخذ في نطاق ضيق للغاية، بعيدًا عن أي تمحيص مؤسسي أو نقاش نقدي داخلي. فخلال ربيع 1962، حَصَر خروتشوف المشاورات في وزير الدفاع روديون مالينوفسكي، ورئيس الأركان ماتفي زاخاروف، وعدد محدود من الجنرالات.

وتشير شهادات تلك المرحلة إلى أن بعض هؤلاء القادة كانوا متشككين أصلًا في جدوى الخطة، لكن لم يجرؤ أحد منهم على مقاومتها. فخلال اجتماع في يونيو/حزيران 1962، حاول الخبير العسكري أليكسي ديمينتيف، الذي خَبِرَ ظروف كوبا ميدانيًّا، أن يحذر من استحالة إخفاء منصات الصواريخ عن طائرات "يو-2" الأميركية.

لكن وزير الدفاع أسكته بركلة تحت الطاولة، في مشهد يلخّص انهيار آليات النقد داخل القيادة السوفياتية. يدفع ذلك رادشينكو وزوبوك إلى القول بأن العملية كانت قد تقررت فعليًّا، ولم يعد مسموحًا بالتشكيك فيها، فضلًا عن أن يحدث ذلك أمام خروتشوف نفسه.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مقامرة الكبرياء المجروحة

فضلًا عن ذلك، لم تكن البنية الداخلية للنظام السوفياتي تسمح بتصحيح الأخطاء أثناء التنفيذ. فثقافة إخضاع المؤسّسات لرغبة القائد، وتجنّب إغضابه بأي ثمن، أدّت إلى تمرير معلومات مجتزأة أو مضلّلة إلى رأس الدولة. وتشير وثائق وزارة الدفاع الروسية التي أُفرج عنها عام 2022، إلى أن التقارير التي رُفعت إلى خروتشوف في خريف 1962 واصلت تصوير العملية كأنها تسير وفق الخطة، وقلّلت عمدًا من حجم المشكلات الخطيرة التي كانت تواجهها.

بل إن خروتشوف تلقّى في أواخر أكتوبر/تشرين الأول إشعارًا رسميًّا، يفيد بأن الفرقة الصاروخية أصبحت جاهزة للإطلاق من 24 منصة قبل الموعد المقرر، وذلك في الوقت الذي كانت فيه منصات عديدة تعاني أعطالًا كهربائية، وانقطاعًا في الإمدادات، وتعثرًا في الاتصالات بسبب الحظر البحري الأميركي. هكذا، ظلت البيروقراطية العمياء تصنع صورة وردية للقيادة بينما كانت العملية تتداعى أمام أعين الجميع، فغاب النقد وغابت الحقائق.

هذه الديناميكية البيروقراطية يبدو أنها تتكرر اليوم في طريقة صنع القرار الروسي في الحرب على أوكرانيا، حسبما يورد كل من أندريا شلال، كبيرة مراسلي وكالة رويترز، وستيف هولاند، المراسل في الوكالة ذاتها. فآلية "نفّذ أولًا، ثم اعترض إن استطعت"، لا تزال تحكم السلوك المؤسسي في موسكو، سواء في قرار إعلان الحرب الذي اتُّخذ عام 2022 داخل حلقة ضيقة في الكرملين دون نقاش مؤسسي حقيقي، أو في التقارير الاستخبارية والعسكرية المضلِّلة التي رُفعت إلى بوتين وصوّرت الحرب على أنها "عملية خاطفة" يسهل حسمها خلال أيام.

ويرى زوبوك ورادشينكو أن مغامرتي خروتشوف وبوتين تحملان تشابهات لافتة في الدوافع والبنية الذهنية. فكما اندفع خروتشوف نحو صواريخ كوبا ممتلئًا بمزيج من الاستياء والجرح الإستراتيجي، اندفع بوتين في فبراير/شباط 2022 نحو الحرب على أوكرانيا بدوافع مماثلة، نتيجة شعور مزمن بأن الغرب لم يحترم أمن روسيا ومصالحها، وإحساس متنامٍ بأن نموذج أوكرانيا الديمقراطي المتجه غربًا يهدد نفوذ موسكو في مجالها الحيوي، بما يكاد يتطابق وسخط خروتشوف من هيمنة واشنطن في أوروبا ومن تطويق الاتحاد السوفياتي بقواعد وصواريخ أميركية.

ففي الحالتين أدّت المهانة الإستراتيجية دور المحرك الخفي. خروتشوف أراد تعويض تراجعه في أزمة برلين وعجزه عن منع انتشار صواريخ جوبتر وأطلس حول بلاده، وبوتين حمل نقمة مماثلة على توسع الناتو شرقًا وعلى ثورة الميدان عام 2014 التي أطاحت بحليفه في كييف، ورأى فيها إهانة مباشرة لهيبة روسيا بوصفها قوة عظمى.

هذا الجرح المشترك هو ما ولّد لدى الزعيمين نزعة المقامرة الخطرة؛ فالأول قلب الطاولة بمحاولة نصب صواريخ في "الحديقة الخلفية" لأميركا، والثاني قلَبها عبر إعلان الحرب على بلد مرشّح لعضوية الناتو على مرأى من الغرب.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

من أنادير إلى أوكرانيا

وأبعد من ذلك، فعلى مستوى التفاصيل التنفيذية، تتشابه مقامرتا خروتشوف وبوتين في اعتمادهما على ستار كثيف من السرية والخداع العسكري، حتى اتجاه قواتهما نفسها. ففي عام 1962، أوهمت موسكو معظم الجنود والضباط بأنهم متوجهون إلى مناورة تدريبية تحمل اسم "مناورة أنادير"، ومُنع كثير من قادة الوحدات من معرفة الوجهة الحقيقية للسفن والطائرات إلا عند الوصول.

وبصورة تكاد تتطابق، حشد بوتين قبيل الحرب على أوكرانيا أكثر من 150 ألف جندي تحت لافتة التدريبات، ثم تبيّن لاحقًا، بحسب دبلوماسيين أوروبيين وتقارير غربية، أن عددًا كبيرًا من الجنود لم يُبلَّغ بقرار الحرب إلا في اللحظة الأخيرة، بل اعتقد بعضهم فعلًا أنهم في مناورة حتى وجدوا أنفسهم وسط القتال. وقد طُلب من المجندين الروس توقيع تمديد لخدمتهم قبل العملية مباشرة دون تفسير، ليدركوا عند اندلاع الهجوم أنهم جزء من غزو حقيقي لا مناورة عابرة.

ويشير المؤرخ الروسي ألكسندر فورسينكو، في كتابه "مقامرة جهنمية: خروتشوف وكاسترو وكينيدي"، إلى أن هذا النمط المتكرر من "كذبة المناورات" كما يصفها، يمثل آلية تلجأ إليها الأنظمة الشديدة المركزية لتمرير قرارات كبرى دون مصارحة حتى مؤسساتها العسكرية، ممّا أوجَد فجوة خطيرة بين واقع الميدان وصورة الأمور في ذهن القيادة.

كما تجلّى في الحالتين ميل واضح لتغليب الولاء على الكفاءة داخل الدائرة العليا للقرار، حيث اعتمد خروتشوف على شخصيات من الحرس القديم، مثل ماتفي زاخاروف، ولم يُشرك أصواتًا نقدية ربما كانت ستلفت نظره مبكرًا إلى حجم الأخطار.

وكذلك، يلفت دينيس فولكوف، عالم الاجتماع الروسي ومدير مركز ليفادا في موسكو، إلى أن بوتين أمضى سنوات في تحييد أي صوت معترض داخل المؤسسات الأمنية، معتمدًا بصورة شبه مطلقة على وزير دفاعه السابق سيرغي شويغو ، المُقرّب منه، الذي اعتاد أن يقضي معه العطلات بانتظام في الغابات والجبال في منطقة توفا.

ورغم تولّيه قيادة الجيش لأكثر من عقد كامل، فلم يكن لشويغو خلفية عسكرية، ولم يمتلك أي تدريب عسكري احترافي أصلًا، فهو مهندس مدني شقّ مسيرته البيروقراطية عبر وزارة الطوارئ، قبل أن يهبط مباشرة إلى منصب وزير الدفاع بقرار سياسي، لا بخبرة مهنية. وتشير تقارير إلى أن شويغو نفسه قدّم لبوتين صورًا مخففة عن حجم الخسائر حفاظًا على "انطباع النجاح"، مما أدى إلى تأخر القرارات الروسية في تعبئة الاحتياط وإعادة تموضع الوحدات.

أما من الزاوية النفسية، فتبرز التشابهات في الأسلوب الذهني لدى الزعيمين. فكما يوضح مارتن هيلمان، الباحث الأميركي البارز في أمن المعلومات والأستاذ في جامعة ستانفورد، كان خروتشوف يتعامل مع الصراع الدولي كأنه لعبة أوراق يمكن قلب نتائجها بخطوة جريئة واحدة، ورأى سباق التسلّح النووي أقرب إلى لعبة بوكر يواصل فيها كل طرف رفع الرهان حتى اللحظة الأخيرة.

وكذلك، يبدو أن بوتين يتبنّى ذهنية مقامرة مشابهة في إدارة الصراع. فبحسب داريل كيمبال، المدير التنفيذي لجمعية الحدّ من التسلح، لجأ بوتين منذ الأيام الأولى لحربه على أوكرانيا إلى التلويح المتكرر بالتصعيد النووي، مقدّمًا ذلك كأعلى أوراق الردع في وجه الغرب، في رسالة مفادها أن موسكو مستعدة لقلب الطاولة إذا اقترب النزاع من خطوطها الحمراء.

لماذا تميل روسيا إلى المخاطرة؟

هذا النمط من المخاطرة، التي تبدو أقرب إلى الاندفاع في كثير من الأحيان ربما يقود إلى افتراض أن الروس فاعلين غير عقلانيين على الساحة الدولية، ولا يوجد ما هو أكثر خطأ من هذا الافتراض.

من المؤكد أن الروس يغامرون أكثر من خصومهم وأن النزعات الفردية والأزمات المؤسسية كثيرا ما تنعكس على القرار الروسي، لكن موسكو -عبر التاريخ- وجدت سبيلا لدمج هذا الميل نحو المغامرة في عقيدتها الأمنية، بل إنها كانت مجبرة على ذلك في كثير من الأحيان.

في جوهر الثقافة الإستراتيجية الروسية، يكمن ما يصفه الباحثون بـ"متلازمة القلعة المحاصرة"، وهو تصور بأن روسيا مُحاطة دائمًا بقوى خارجية معادية تسعى لإضعافها أو تدميرها. وتنبع هذه النظرة العالمية من الغزوات التاريخية عبر الحدود الجغرافية الهشة لروسيا، من المغول إلى نابليون إلى هتلر.

تفتقر الأراضي الروسية الشاسعة إلى حواجز دفاعية طبيعية بين قلب أوروبا وجبال الأورال، مما دفع القادة الروس عبر التاريخ إلى إعطاء الأولوية للعمق الإستراتيجي والمناطق العازلة كوسيلة للحماية.

المفارقة أن هذا الشعور بالتطويق يفاقم من حس المخاطرة الروسي، وهو ما يخلصه الرئيس الروسي بوتين نفسه مقتبسا النسخة الروسية من المثل الشهير "لا مخاطرة.. لا مكاسب" والتي تقول: "من لا يخاطر لن يشرب الشمبانيا".

الأهم من ذلك أن العقيدة العسكرية الروسية دمجت المخاطرة كأداة إستراتيجية من خلال مفهومي "إدارة التصعيد" و"الردع بإثارة الخوف". ويرى الفكر الإستراتيجي الروسي أن الردع يتم من خلال "إجراءات استعراضية" ترمي إلى إقناع الخصوم أن روسيا مستعدة دائما للتصعيد والذهاب إلى نقطة أبعد مما يعتقدون.

يُفسر هذا النهج السلوك الروسي المتهور ظاهريًا، مثل انتهاكات المجال الجوي، والتهديدات النووية، والأنشطة العسكرية قرب حدود الناتو كما يفسر مغامرات روسيا الأكبر حجما مثل غزو أوكرانيا أيضا. هذه الإجراءات ليست عشوائية، بل تُمثل عناصر مدروسة لإستراتيجية إدارة التصعيد الروسية (بغض النظر عن نتائجها النهائية).

ما يتجاهله المحللون الغربيون في كثير من الأحيان أيضا أن نزعات المغامرة الروسية كثيرا ما أتت بثمار واضحة. ففي عام 2008، تدخلت موسكو عسكريا في جورجيا مستغلا الانشغال الغربي، وحققت نجاحًا تكتيكيًا سريعًا، وواجهت عواقب دولية ضئيلة، بينما حققت أهدافها الجيوسياسية في الحفاظ على نفوذها في محيطها. وقتها، قيّم المحللون الروس الأمر بدقة، مشيرين إلى أن التدخل لن يُشعل صراعًا بين القوى العظمى، وأن الرد الدولي سيكون محدودًا.

بالمثل مثل ضم شبه جزيرة القرم عام 2014 مخاطرة محسوبة: فقد فاجأت روسيا الجميع بتحركها ولم تُشكل ردود الفعل الغربية، رغم تكلفتها الاقتصادية، أي تهديد عسكري. لقد تقبّل بوتين العقوبات الاقتصادية ثمنًا لاستعادة ما اعتبره أراض روسية تاريخية، ومنع انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.

كما عكس التدخل الروسي في سوريا عام 2015 حسابات دقيقة للمخاطرة، فقد نشرت روسيا قوة جوية كافية لمنع انهيار الأسد، وأمنّت قواعد بحرية وجوية في البحر الأبيض المتوسط، مراهنة أن الغرب لن يتدخل بشكل مباشر للإطاحة بالنظام وردع روسيا. في نهاية المطاف، كان نظام الأسد أكثر هشاشة من أن تنقذه موسكو على المدى الطويل، لكن ذلك لا يعني أن الحسابات الروسية كانت خاطئة كليا.

لا عالم.. بلا روسيا؟

يعد تعريف روسيا لنفسها كقوة عظمى وسعيها للتصرف على هذا الأساس، جنبا إلى جنب مع إدراكها لتراجع نفوذها مقارنةً بالغرب، أحد المحفزات الأساسية لسلوكها المغامر. ينبع هذا التصور الذاتي من تاريخ روسيا الإمبراطوري، ومساحتها الشاسعة، وترسانتها النووية، ومكانها كوريث للاتحاد السوفياتي.

من وجهة نظر الرئيس الروسي بوتين، يُمثّل انهيار الاتحاد السوفياتي وما تلاه من فقدانٍ للنفوذ مظالمَ تاريخيةً تستدعي التصحيح. يكشف تصريح بوتين عام 2005 بأن انهيار الاتحاد السوفياتي كان "أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين" كيف تُؤطّر هذه الخسارة رؤيته للعالم. من هذا المنظور، تُمثّل الإجراءات الرامية إلى استعادة النفوذ الروسي -حتى تلك التي تبدو محفوفة بالمخاطر وفقًا للحسابات الغربية- محاولاتٍ لتعويض الخسائر وليس سعيا وراء المكاسب.

يتجاوز طموح روسيا السعي إلى المكانة ليشمل تحدي النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة نفسه. يُؤطّر بوتين تصرفات روسيا كجزء من "صراع أوسع نطاقًا" من أجل ما يُطلق عليه "نظامًا دوليًا أكثر عدلا وشمولا"، حيث يجب أن تُفسح الهيمنة الغربية المجال "لعالم متعدد الأقطاب". تُبرّر هذه الرؤية قبول مخاطر جسيمة إذا تبيَّن أن مكانة روسيا العالمية معرضة للخطر، يشمل ذلك التلويح المستمر بالورقة النووية، عندما تضيق الخيارات.

المتابع للخطاب الروسي منذ حرب أوكرانيا يمكن أن يلاحظ أن تصريحات المسؤولين الروس تلمس عمدا حاجز "المحرّم النووي" الصامد منذ عقود. بل إن بوتين نفسه أدلى بتصريح لافت عام 2018، حين تساءل: "لماذا نحتاج إلى عالم بلا روسيا؟"، مضيفًا أن الروس في حرب نووية سيذهبون إلى الجنة كشهداء، بينما "أعداؤنا سيموتون بلا وقت حتى ليتوبوا". وهو ما يعكس ذروة نزعة المغامرة الروسية: وهي التلويح بأن فناء العالم قد يكون خيارًا مقبولًا، إذا كان البديل هو هزيمة روسيا.

من أحد الأوجه، يمكن تفسير مثل هذه التصريحات على أنها نوع من المغامرات الخطابية القصوى التي تهدف إلى إرباك الخصوم وإخفاء نوايا موسكو الحقيقية. ولكن من ناحية أخرى، عندما يتفاقم التهديد بإمكان الخيارات الأخرى جميعا أن تنهار. عند هذه النقطة تحديدا يتقلص المنطق الجيوسياسي الروسي من أيديولوجيا عالمية تدفع خططا تنطوي على مغامرات محسوبة إلى تمسك متشبث بالبقاء، وإلا فلتحل الكارثة على الجميع.

في الغرب، يتأرجح تفسير التصريحات الروسية بين هذه النقيضين. فهناك من يجزم بأن بوتين لن يفعلها أبدًا لأنه يدرك العواقب، وقد عبّر مسؤولون أميركيون في عام 2023 عن اعتقادهم بعدم وجود مؤشرات على نية روسية لاستخدام النووي، وأن ما يَصدر عن الكرملين مجرد "تهويش" سياسي لا أكثر.

في المقابل، يرفع مسؤولو الاستخبارات سقف التحذير بصورة لافتة، فقد أشار مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق، ويليام بيرنز، في أبريل/نيسان 2022، إلى خطورة الاستخفاف بإمكانية لجوء موسكو إلى تصعيد نووي، رغم عدم وجود أيّ استعدادات عملية لذلك.

يخشى البعض أن يتورط بوتين في نسخة جديدة من فخّ خروتشوف، لكن دون منفذ للخروج. ففي أزمة كوبا، كان خروتشوف قادرًا على التراجع لأنه أبقى باب المقايضة الخلفية مفتوحًا، عبر صفقات سرية مثل سحب الصواريخ الأميركية من تركيا. حتى الآن، يبدو أن بوتين لا يزال يحافظ على هذا الباب مواربا أيضا، لكن تظل المخاوف قائمة من أن تتطور المواجهة في وقت ما إلى سيناريو يدفع الجميع نحو فخّ خروتشوف جديد، ولكن هذه المرة بلا باب خلفي، وبلا مخرج.

المصدر:

الجزيرة

المصدر:

الجزيرة