- نجل سليمان عيد ينشر فيديو لوالده وهو يرقص ويصالح أهل النوبة.. فيديو

- الحرب على غزة.. الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية ولبيد يحذر من “كارثة” بإسرائيل

- تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس

- فضيحة جديدة.. وزير الدفاع الأمريكى يشارك معلومات أمنية حول اليمن مع زوجته

- 200 كيلو حشيش ومشغولات ذهبية.. مضبوطات المنتجة سارة خليفة

- "حشيش وذهب".. النيابة تواجه المنتجة سارة خليفة بمضبوطات عُثر عليها داخل شقتها

- غارات أمريكية على العاصمة اليمنية صنعاء بعد إسقاطِ طائرةِ بصاروخ محلي الصنع

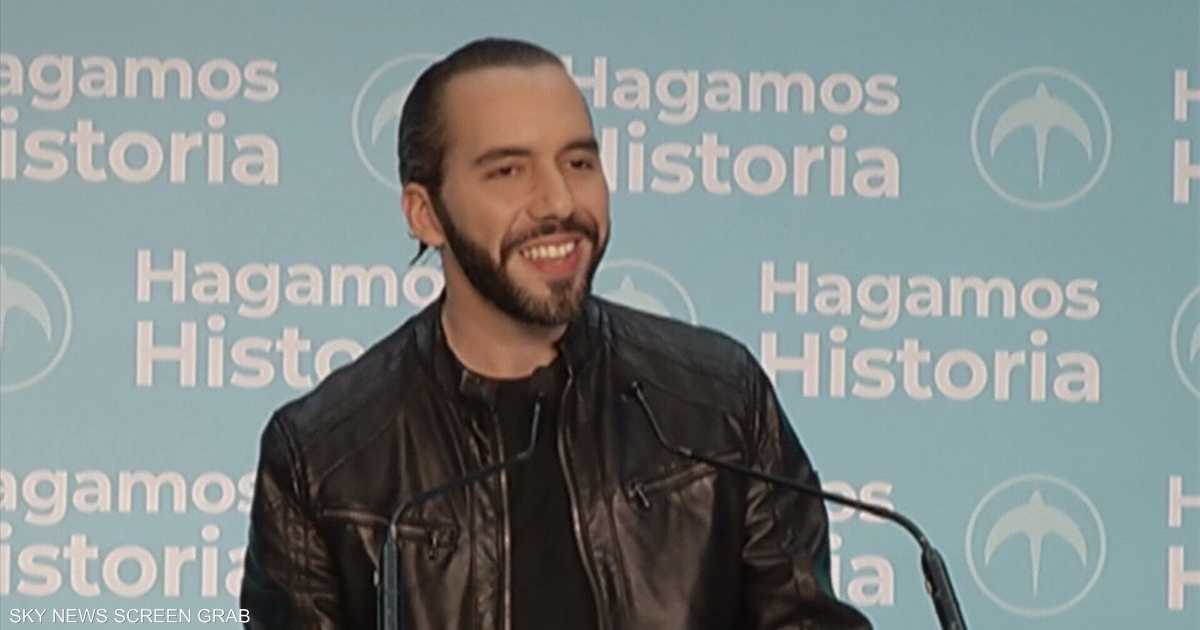

- رئيس السلفادور أبو كيلة يقترح تبادل سجناء مع فنزويلا

- مأزق وزير الدفاع الأميركي.. شارك معلومات عن الحوثي مع زوجته

- الحوثيون: غارات على سوق فروة الشعبي في صنعاء، والجماعة تتوعد بـ"محاسبة" ترامب

- نهضة بركان يضع قدما بنهائي الكونفدرالية الأفريقية برباعية أمام قسنطينة

- حمدى الميرغنى عن سليمان عيد: يا خال كنت مثالى فى كل شيء وهفضل فخور بإنى قريبك

- أخبار × 24 ساعة.. زيادة ميزانية الخطة الاستثمارية للتعليم لـ61 مليار جنيه

- وزير التموين يقرر تخفيض أسعار الدواجن المجمدة والبيض بمناسبة أعياد شم النسيم

- إذا اندلعت حرب بحرية بين أميركا وإيران كيف سيكون شكلها؟

- الأمن السوري يضبط أسلحة وصواريخ في حمص ودرعا

- عشرات القتلى والجرحى بقصف صنعاء والحوثيون يحذرون من عملية برية

- خبراء: ما يجري بحق الأسرى الفلسطينيين من الاحتلال حرب انتقامية

إذا اندلعت حرب بحرية بين أميركا وإيران كيف سيكون شكلها؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

مع تزايد الضربات الإيرانية والإسرائيلية المُتبادَلة في الشرق الأوسط أثناء العام الماضي، والتصعيد الأميركي الأخير ضد اليمن والحوثيين ، يعتقد مُحلِّلون أن الحرب المفتوحة متعددة الأطراف قد يكون أمرا مُرجَّحا هذا العام. ورغم أن تركيز الولايات المتحدة على الصواريخ المجنحة والباليستية الإيرانية والطائرات المُسيَّرة، فإن للمعركة البحرية، في حال اندلاعها، وجها آخر لم تعهده المنطقة منذ عقود.

إذ لطالما استُخدِمَت أسلحة المدرعات والطائرات الهجومية والمُسيَّرة ومنظومات الدفاع الجوي والمشاة في الحروب مع إسرائيل، لكن سلاح البحرية لم يلقَ الاهتمام المناسب رغم أهميته التكتيكية والعملياتية، خاصة في الحروب متعددة الأطراف، التي تشتمل على نطاق جغرافي أكبر.

والحرب البحرية المُحتملة في المنطقة هي حرب لن تقتصر في الغالب على إسرائيل من جهة وإيران وما يسمى بـ محور المقاومة من جهة، بل تشمل حليف إسرائيل الرئيسي وهو الولايات المتحدة، التي تتموضع إستراتيجيا في المنطقة عبر عدد من الوجود العسكري والأساطيل البحرية.

ورغم تضارب الروايات حول مشاركة أميركا في حرب واسعة ضد إيران، والتي تهدد من جهة، وتتفاوض من جهة أخرى، فإن ما تعول عليه إسرائيل أن نشوب حرب بين إسرائيل وإيران سيجر بالضرورة أميركا التي تخشى على مصالحها ونفوذها في المنطقة.

القوة البحرية الإيرانية

على مدار العقد الماضي، أنفقت إيران حصة كبيرة من ميزانيتها الدفاعية على قواتها البحرية، التي تُعَد هجينا من القوات والوحدات النظامية والوحدات التابعة للحرس الثوري ، واضعةً بذلك مياه الخليج خطا مُحتملا للمواجهة مع الولايات المتحدة.

وقد عملت طهران على تطوير عقيدة بحرية ترتكز على تكتيكات مُبتكَرة توظف موقعها الجغرافي وتكون ملائمة له، حيث تبني قوتها بطول الجغرافيا الممتدة بمحاذاة سواحل الخليج العربي بشكل يمكنها من تطبيق استراتيجيتها الدفاعية والهجومية على نحو فعال.

تمتلك إيران 67 سفينة حربية تشمل أنواعا مختلفة (25 غواصة، و8 فرقاطات، و3 طرادات، و21 سفينة دورية، و10 سفن برمائية)، هذا بخلاف الزوارق الهجومية السريعة والسفن اللوجستية المساعدة. وأغلب هذه السفن والغواصات قديمة الصنع يبلغ متوسط أعمارها 33 عاما، ويتجاوز العديد منها الخمسين عاما، فيما تنتظر طهران ضمَّ 9 قطع حربية جديدة إلى أسطولها.

أما العنصر الأهم في الأسطول الحربي الإيراني فهو قواتها التابعة للحرس الثوري، ورغم عدم إدراجها ضمن الجيش الإيراني النظامي فإنها تمثل القوة الضاربة في البحر، حيث تمتلك عددا كبيرا من السفن الصغيرة حجما والزوارق الهجومية السريعة، التي يُقدَّر عددها بنحو 2600 قطعة حربية بحسب وكالة "تسنيم" المقربة للحرس الثوري الإيراني، وأغلب تلك القطع والمعدات مُنتَجة محليا، بما في ذلك الصواريخ المتوسطة وطويلة المدى، والطائرات المُسيَّرة القتالية والاستطلاعية.

وتلعب تلك القوات دورا حاسما في الإستراتيجية البحرية الإيرانية التي تتمثل في "الحرب غير النظامية" في المنطقة.

أما العنصر الأهم في الأسطول الحربي الإيراني فهو قواتها التابعة للحرس الثوري، ورغم عدم إدراجها ضمن الجيش الإيراني النظامي فإنها تمثل القوة الضاربة في البحر، حيث تمتلك عددا كبيرا من السفن الصغيرة حجما والزوارق الهجومية السريعة المسلحة بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى وطائرات بدون طيار قتالية واستطلاعية، بإجمالي يُقدَّر بنحو 2600 قطعة من الأسلحة المنتجة محليا بحسب وكالة "تسنيم" المقربة للحرس الثوري الإيراني. وتلعب تلك القوات دورا حاسما في الإستراتيجية البحرية الإيرانية التي تتمثل في "الحرب غير النظامية" في المياه المحيطة بها.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

ضرورات الجغرافيا

وكان للحرب الإيرانية العراقية أثر كبير في تشكيل العقيدة البحرية الإيرانية، حيث أظهرت الحرب نقاط ضعف السفن الأكبر حجما في مواجهة الهجمات الجوية والصاروخية، وهو ما دفع إيران إلى بناء سفن أصغر مسلحة بالصواريخ. وقد شكَّلت هذه الحرب دروسا مفيدة في تطوير العقيدة العسكرية الإيرانية المرتكزة على الردع عن طريق وسائل وأدوات غير تقليدية بدلا من المواجهة المباشرة مع القوى المتفوقة والأكبر للولايات المتحدة وحلفائها.

بعد نهاية الحرب الإيرانية العراقية، طوَّرت الجمهورية الإيرانية عقيدتها البحرية على ثلاث مراحل، وتزامنت كل مرحلة منها مع فترة مختلفة من تاريخها. وكانت المرحلة الأولى دفاعية بالأساس بعد الحرب مع العراق (1988-2001)، ثم تحولت إلى دفاعية هجومية بين عامي 2001-2016، ثم هجومية منذ عام 2016.

وأسهم تكثيف الوجود العسكري الأميركي في المنطقة والتهديدات الأميركية ضد إيران في دفعها نحو تبني إستراتيجية بحرية شبه هجومية، ولكن بعقيدة فيها تأثُّر واضح بالحروب اللا متماثلة أو غير النظامية.

تستخدم العقيدة العسكرية البحرية لإيران أسلوب حشد القوات الصغيرة في توجيه الضربات للسفن الكبرى، وهو تكتيك عسكري هدفه عزل السفن الأكبر حجما وتعطيل العمليات الرئيسية للقوات البحرية للعدو، ويكون نجاح هذا التكتيك عبر استخدامه بشكل مفاجئ من اتجاهات عديدة فيما يُعرف بـ"تكتيك الهجوم المتفرق"، وذلك من خلال التخفي والتنقل واستخدام القوة النارية عن بُعد ومن جبهات متعددة ومسافات مختلفة، مما يصنع بيئة صعبة على الوحدات النظامية والسفن الكبيرة.

وكان حسين علائي، القائد العسكري الذي ترأس القوة في السنوات الأولى لتأسيسها من سبتمبر/أيلول 1985 وحتى عام 1990 هو أبرز عرَّابيها.

وقد تخصصت بحرية الحرس الثوري في العمليات السريعة والمرنة، وكان حسين علائي، القائد العسكري الذي ترأس القوة في السنوات الأولى لتأسيسها من سبتمبر/أيلول 1985 وحتى عام 1990 هو أبرز عرَّابيها.

وتُفسِّر هذه العقيدة عدم تطوير إيران بحريتها النظامية، حيث أعطت الأولوية لتطوير أدواتها غير النظامية، وخاصة الزوارق الهجومية السريعة المسلحة بالصواريخ طويلة المدى والمضادة للسفن الكبيرة، مما يجعلها تمتلك قدرة كبيرة على الانتشار على طول سواحلها، وتهديد عدد أكبر من الأهداف، لتصنع بذلك توازنا أمام الجيش الأميركي.

وتعكِس العقيدة البحرية الإيرانية تفاعلا بين الدروس التاريخية والجغرافيا الإستراتيجية والتكتيكات المبتكرة التي تهدف إلى مواجهة الخصوم المتفوقين تكنولوجيًّا.

كما تتمتع إيران بميزة جغرافية حاسمة، حيث تنظر إيران إلى مياه الخليج العربي على أنه مسرح للعمليات البحرية الإيرانية، وتتمثل الميزة الجغرافية في قدرتها على تعطيل مضيق هرمز، مما يجعلها تسيطر على نقاط الاختناق الإستراتيجية في الإقليم بحريا، ويمنحها إمكانية التفوُّق بإعاقة التحركات العسكرية للولايات المتحدة، فضلا عن تعطيل حركة الملاحة البحرية. وتمتلك إيران قدرات صاروخية تُمكِّنها من ضرب أهداف على مسافات تصل إلى 2000 كيلومتر مثل صواريخ "شهاب-3″ و"عماد-1".

وتنتشر البحرية الإيرانية النظامية بالإضافة إلى انتشار قوات الحرس الثوري البحرية، حيث تتولى القوات النظامية انتشارا أوسع في خليج عمان وبحر العرب وبحر قزوين في الشمال، في حين تتمركز قوات الحرس الثوري في الخليج وتشترك مع القوات النظامية في تأمين وتغطية المجال البحري في مضيق هرمز، ما يكشف نمط التكتيكات العملياتية التي ستنفذها إيران في كل نطاق جغرافي.

تستعين إيران في هذه العمليات بعدد من القطع المهمة في مقدمتها الغواصة "غدير"، التي يبلغ طولها 29 مترا وعرضها 3 أمتار، وتمتلك القدرة على إطلاق طوربيدات إيرانية الصنع وأنواع من الألغام البحرية، وحمل قاذفات صواريخ، وتوفير تسهيلات للغواصين من أجل تنفيذ عمليات تحت الماء، وهي تستقر في مياه الخليج وبحر عمان. وتمكَّنت الغواصة "غدير" في وقت سابق من استطلاع والتقاط صور لحاملة طائرات أميركية. وقد أنتجت مصانع وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية 65 قطعة من هذه الفئة من الغواصات، منها 21 غواصة في الخدمة.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

(الأوروبية)

في المقابل، تدير البحرية الإسرائيلية حاليا ما يقرب من 60 سفينة حربية، وتشتمل على فئات مختلفة من السفن التي تؤدي أدوارا عملياتية مختلفة، منها 6 غواصات هجومية من نوع "دولفين"، و15 فرقاطة، و38 سفينة دورية، فيما ينتظر سلاح البحرية استلام 3 غواصات وفرقاطة أخرى. وتتميز دولة الاحتلال بأن متوسط أعمار قطعها الحربية يبلغ نحو 22 عاما، مما يجعله سلاحا يتمتع بتكنولوجيا متقدمة ومتفوقة.

كما تهدف الإستراتيجية إلى منع تسلُّل عناصر المقاومة أو أي خصوم إلى أراضيها من البحر أو تهريب الأسلحة لقطاع غزة من خلال جمع المعلومات الاستخبارية لاعتراض عمليات التهريب.

وتتبنَّى إسرائيل عقيدة حربية بحرية دفاعية، حيث تعطي الأولوية لحماية الأصول الاقتصادية، وفي مقدمتها منصات الغاز في البحر المتوسط التي توفِّر أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي لإسرائيل. كما تهدف الإستراتيجية إلى منع تسلُّل عناصر المقاومة أو أي خصوم إلى أراضيها من البحر أو تهريب الأسلحة لقطاع غزة من خلال جمع المعلومات الاستخبارية لاعتراض عمليات التهريب.

وتُعد الفُرْقَيْطة "ساعر 6" (Corvette) إضافة قوية للقدرات البحرية الإسرائيلية، حيث تحمل السفينة أنظمة دفاع جوي متقدمة، بما في ذلك القبة الحديدية و"باراك 8″، مما يسمح لها بمواجهة التهديدات الصاروخية.

وقد شكَّلت ضربة السابع من أكتوبر بيئة غير مستقرة دفعت إسرائيل إلى إيقاف منصة "تمار" في إجراء احترازي ضد التهديدات المحتملة من حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) أو حزب الله أو إيران.

وقد أثبتت الضربات التي تعرضت لها إسرائيل من اليمن، وخاصة على ميناء إيلات ، أن القدرات الدفاعية العسكرية والاستخبارية لسلاح البحرية الإسرائيلية تعمل في بعض الأحيان دون مستوى التهديدات التي تتعرض لها، وأن إسرائيل لا تستطيع منفردة أن تمنع التهديدات المباشرة على أصولها الاقتصادية، فضلا عن القيام بمغامرة بحرية بشن هجوم على إيران دون دعم أميركي.

وحتى أميركا نفسها لن تكون مواجهتها البحرية مع إيران مجرد نزهة حتى مع فارق القوة الهائل بين الطرفين، حيث تقترب السفن الإيرانية من سفن البحرية الحربية الأميركية في الخليج العربي، في سلوك يوصف بـ"التحرش" أو استعراض القوة في بعض الأحيان. وقد أصدرت واشنطن تحذيرات عديدة للزوارق الحربية الإيرانية التابعة للحرس الثوري، وأشارت إلى أنها قد تتخذ تدابير دفاعية ضدها. ومنذ السابع من أكتوبر، عملت الولايات المتحدة على تكثيف حضورها وانتشار قواتها البحرية في المنطقة بمحاذاة السواحل الإيرانية، بما في ذلك حاملات الطائرات، ويهدف هذا النهج إلى تقويض التحركات الإيرانية في مياه الخليج العربي والعماني.

ومنذ السابع من أكتوبر، تدرس وزارة الدفاع الأميركية اتخاذ موقف أكثر هجومية في المنطقة، وقد عملت على نشر قدرات عسكرية متقدمة، حيث أشرفت القيادة المركزية الأميركية على نشر طائرات مقاتلة إضافية، منها سرب من طائرات "إف-22″، علاوة على تحريك حاملة الطائرات "يو إس إس روزفلت" من الخليج إلى بحر العرب.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

وتصاحب حاملتي الطائرات الموجودتيْن في المنطقة الآن مُدمِّرات بحرية قادرة على التصدي للصواريخ الباليستية، كما يُحتمل أن تكون أميركا قد أعادت نشر أنظمة دفاع جوي وصاروخي نُقِلَت من المحيط الهادي إلى المنطقة.

أعادت واشنطن أيضا تمركُز المجموعة البرمائية "يو إس إس واسب" عالية الاستعداد في شرق البحر المتوسط بالقرب من إسرائيل. وقد نشر حساب القيادة المركزية مقاطع فيديو تُظهر تصدّيه لصواريخ إيران الباليستية التي أطلقتها في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وتوضح الخريطة التالية أماكن انتشار البحرية الأميركية في شرق البحر المتوسط وبالقرب من خليج عمان ومضيق باب المندب.

درس الحرب مع اليابان

قد تعود بنا الحرب المُحتملة بين إيران من جهة، وإسرائيل وأميركا من جهة أخرى إلى تاريخ آخر المعارك البحرية الكبرى الحديثة، التي وقعت في خليج ليتي أثناء الحرب العالمية الثانية، وتحديدا بين 23-26 أكتوبر/تشرين الأول 1944، حيث شكَّلت نقطة تحوُّل مهمة في مسار الحرب، وشارك فيها ما يقرب من 300 سفينة من كلٍّ من قوات الحلفاء واليابان في أربع معارك متتالية.

وقد حشدت قوات الحلفاء الأسطوليْن الثالث والسابع التابعيْن للبحرية الأميركية، فيما نشرت البحرية اليابانية كل سفنها الرئيسية المتبقية، إلى جانب العديد من الطرادات والمدمرات. وتُعَد تلك المعركة مهمة لأنها تؤكد أن وضع إستراتيجية عسكرية ملائمة للقوات البحرية أهم من القدرات التدميرية التي يمتلكها كل طرف.

لقد اعتمدت أميركا في تكتيكاتها العسكرية على حاملات الطائرات، وأصبحت ركيزة قوتها البحرية، حيث تسمح لها بتوجيه ضربات مرنة طويلة المدى ضد قوات العدو. وظهرت نتائج تلك التكتيكات بوضوح في معارك خليج ليتي، حيث شنَّت حاملات الطائرات الأميركية ضربات جوية دمَّرت فيها القدرات البحرية اليابانية.

وكانت واشنطن تهدف إلى جرِّ اليابانيين إلى مواجهات يمكنها التغلُّب بها على قواتهم، حيث تبنَّت إستراتيجية "القفز بين الجزر"، متجاوزة الجزر المُحصَّنة بشدة للاستيلاء على الجزر المهمة إستراتيجيا، وذلك بهدف إنشاء مطارات وقواعد إمداد أقرب إلى اليابان، مما يُسهّل المزيد من الهجمات النوعية ودعم الوحدات المتقدمة المهاجمة.

وقد استطاعت أميركا عن طريق المناورة والحصار معا تحقيق التفوق الإستراتيجي في معاركها البحرية مع اليابان، وهما العنصران اللذان تعتمد عليهما الآن في تحركاتها بالشرق الأوسط.

في المقابل، اعتمدت اليابان على مبادئ وعقيدة "ماهان"(نسبة إلى مؤرخ الحرب الأميركي ألفريد ماهان) وهو مفهوم قديم كان يُمثِّل المبدأ الرئيس في التحكم بالبحار منذ القرن السادس عشر، حيث يضع مبدأ ماهان فكرة "المعركة الحاسمة" بوصفها خطوة فاصلة ومركزية في إدارة العمليات أمام العدو، مما يحسم مسار الحرب كلها.

وقد شكَّل مفهوم "ماهان" إستراتيجيات وتكتيكات حروب اليابان التي سبقت حربها مع أميركا، حيث استخدمت هذا المبدأ بنجاح في الحرب مع الصين والحرب مع روسيا، مما جعلها تفرض سيطرتها في فترة وجيزة حتى أصبح سلاح البحرية الإمبراطورية الياباني يتبنى تلك العقيدة، ويعتمد على توجيه وحشد أغلب الموارد لاشتباك واحد يمكن أن يحدد نتيجة الحرب.

بجانب ذلك، عملت اليابان على وضع خطط لإضعاف الأسطول الأميركي عبر الهجمات الجوية بطائرات الكاميكازي الانتحارية والغواصات قبل الانخراط في مواجهة حاسمة مع سفنهم الحربية.

وبالفعل كانت اليابان تقترب من تحقيق نجاحات ميدانية كبيرة، لكن عنصر التفوق الأميركي كان في المرونة والقدرة على المناورة، حيث جعلت اليابان الجزر التي تسيطر عليها ركيزة في بناء خططها الهجومية، مما جعلها في وضع "دفاع عن الجزر" بدلا من الهجوم. وكان ذلك خطأ في الإستراتيجية اليابانية، أما الأميركيون فلم يجعلوا السيطرة على الجزر هدفا بذاته، مما جعلهم قادرين على إدارة العمليات الهجومية وتغيير مواقع قواتهم دون التزامات دفاعية، فأصبحت القوات اليابانية مُحاصَرة بعد قطع طرق الإمداد عنها. وفي حالة إيران نجد أن ثمة فارقا، فالإستراتيجية الإيرانية تعتمد الحرب غير النظامية، ومن ثم تختلف عن عقيدة "ماهان" التي اعتمدتها اليابان.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

يُضاف إلى ذلك أن جغرافيا اليابان تتشكل من مجموعة جزر يمكن حصارها بحريا، أما إيران فتتمتع بتضاريس صعبة وجبال ممتدة بمحاذاة مياه الخليج تمكنها أيضا من المناورة وفتح الجبهات أمام خصومها، مما يجعل من الهجمات البحرية والجوية غير كافية لتحقيق انتصار سريع على إيران، ويجعل من الصعب التنبؤ بمآلات حرب بحرية بين الطرفين. ولكن يبقى السؤال الأهم: هل يمكن أن تكسر مبادئ "المناورة والحصار" الأميركية عقيدة "الحرب غير النظامية الإيرانية" كما فعلت مع اليابان؟

في الوقت الراهن، يبدو أن الطرفيْن الإيراني والأميركي قد قررا خفض التصعيد والدخول في جولات من التفاوض لنزع فتيل الصدام المباشر في مياه الخليج، وهو صدام يبدو حتى اللحظة أقرب من أي وقت مضى منذ إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن.

أما اليمن، فقد أفصحت الولايات المتحدة بوضوح عن رغبتها في تقويض قدراته التي استخدمها من أجل دعم المقاومة بعد عملية 7 أكتوبر، ومن ثمَّ فإن السياسة الأميركية الحالية تبدو راغبة في الضغط الأقصى على إيران من أجل الوصول إلى تفاهمات مُرضية لواشنطن، ومن أجل التنازل أيضا عن دعم شبكة حلفائها، التي تشكَّلت بالأساس طيلة العقد الماضي، ويُراهن الأميركيون أن طهران ستتنازل عنهم في نهاية المطاف من أجل حماية نظامها، بدلا من خوض مواجهة مباشرة مُحتملة مع الجيش الأميركي.

المصدر:

الجزيرة

المصدر:

الجزيرة