- انطلاق الاحتفالات الرسمية لليوم الوطني للذاكرة المخلدة للذكرى 80 لمجازر 8 ماي

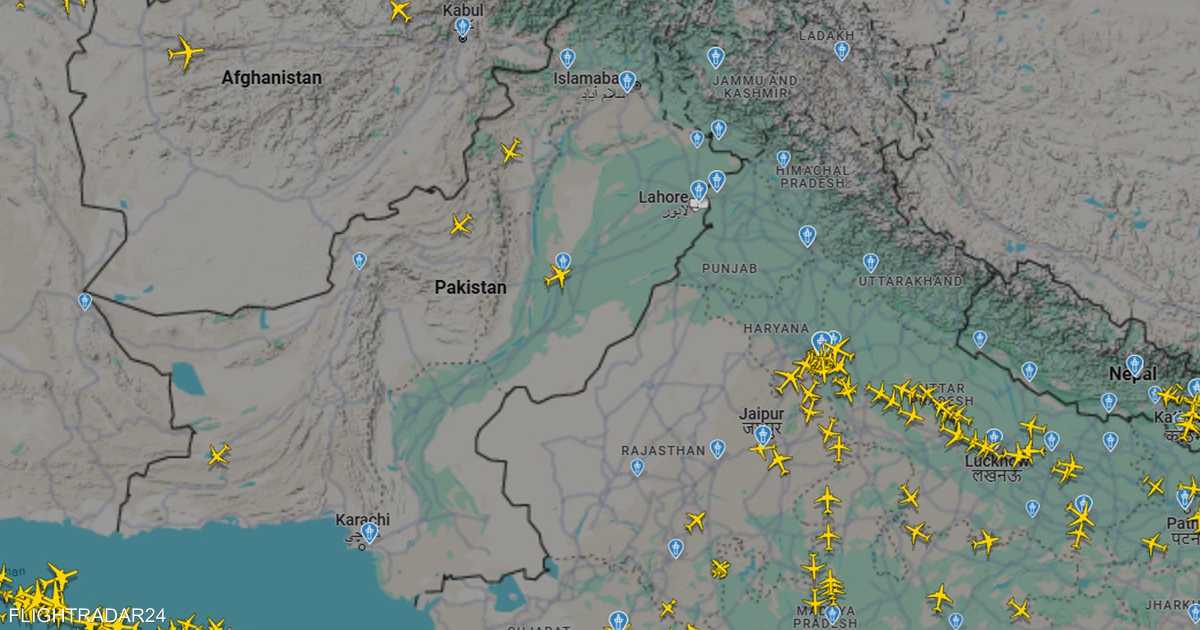

- تحديث مباشر.. باكستان تكشف نوع طائراتها التي أسقطت المقاتلات الهندية

- هذه حصيلة الجيش الأسبوعية

- الجزائر تدعم المبادرة الإيطالية تجاه إفريقيا

- بوغالي:"مجازر الثامن ماي محطة أخرى أليمة تغذى منها الوعي الوطني"

- الوزير الأول العرباوي يستقبل من قبل رئيس سيراليون

- الحرب في السودان: ضربات جديدة بمسيّرات على قاعدة بحرية في بورتسودان

- مذيعة CNN تضغط على وزير دفاع باكستان بشأن مزاعم إسقاط مقاتلات هندية

- فيديو: غارات إسرائيلية ضد "هدف مهم" في جنوب لبنان

- نيمار يرفض تدريب جيسوس لمنتخب البرازيل بسبب الهلال

- تراجع أسعار النفط

- الجزائر تتصدر شمال إفريقيا بمؤشر التنمية البشرية لـ2025

- دوي انفجارات في لاهور وباكستان تعلن إسقاط 12 مسيّرة هندية

- باكستان تعلن إسقاط مسيّرات إسرائيلية الصنع أطلقتها الهند

- ترامب خائب الأمل من نتنياهو.. واتخذ "القرار الفصل" لوحده

- فينغر يطالب بحرمان بطل الدوري الأوروبي من المشاركة بدوري الأبطال

- الهند تطلق تحذير "الرد الحازم" لباكستان

- لماذا فشل ميسي وزملاؤه في التتويج بكأس الكونكاكاف؟

حين تحكم الشعبوية… ما مصير الاقتصاد؟

في العقد الأخير، انتقلت الشعبوية من موقع هامشي في الخطاب العام إلى توجه مؤثر في السياسات الاقتصادية والسياسية في عدد من الدول، مدفوعة بتراجع الثقة في المؤسسات الدولية وتزايد مشاعر الإحباط لدى قطاعات من المواطنين.

ولم تعد الشعبوية مجرد موضوع للنقاش الأكاديمي، بل أصبحت ظاهرة حقيقية تعيد صياغة كثير من الأولويات الوطنية، بدءًا من الموازنات العامة، ومرورًا بالضرائب والإنفاق، ووصولًا إلى قضايا التجارة والسيادة الاقتصادية.

ومع صعود هذا التيار، أخذت الشعبوية تلعب دورًا متزايدًا في توجيه النقاشات الاقتصادية، مستندة إلى خطاب بسيط ووعود مباشرة تتفاعل مع شواغل الناس اليومية. فهل يمكن اعتبارها مسارًا دوليًا جديدًا؟ أم أنها تعكس خللًا أعمق يتطلب معالجة متأنية؟

هذا المقال يطرح أسئلة جوهرية:

* ما هي الشعبوية؟

* ما الذي يميز خطابها؟

* كيف تؤثر على السياسات الاقتصادية؟ و

* هل تمثل تعبيرًا مشروعًا عن تطلعات الشعوب، أم أنها تنطوي على أخطار تمس الاستقرار والمؤسسات؟

تعريف الشعبوية ومضمونها

الشعبوية ليست أيديولوجيا سياسية منظمة، بل هي أسلوب في التفكير والخطاب، يقوم على تصوير المجتمع كما لو أنه منقسم إلى "الشعب الحقيقي" من جهة، و"الطبقات السياسية والاقتصادية" من جهة أخرى، والتي يُنظر إليها على أنها بعيدة عن هموم الناس.

في هذا السياق، يقدّم القادة الشعبويون أنفسهم كممثلين مباشرين لإرادة الشعب، ويَعِدون بإعطائهم صوتًا أقوى، مستخدمين وعودًا كبيرة وخطابًا بسيطًا يلامس مشاعر الإحباط لدى كثير من الناس، ويرفع سقف التوقعات نحو مستقبل أفضل.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

وغالبًا ما يظهر هذا الخطاب عندما تتراجع الثقة في النخب السياسية، فيبحث الناس عمّن يخاطبهم بوضوح ويَعِدهم بتغيير سريع.

الشعبوية لا تنتمي إلى تيار سياسي محدد، بل يمكن أن تصدر عن أي اتجاه يرى نفسه أقرب إلى الناس وأقدر على تمثيلهم. وهي غالبًا ما تظهر كردّ فعل على مطالب تم تجاهلها، وتسعى إلى استعادة ما تراه صوتًا مفقودًا للشعب. ولهذا السبب، توصف الشعبوية بأنها "أسلوب سياسي مرن"، أكثر من كونها فكرًا سياسيًا متكاملا.

كيف تطورت الشعبوية عبر التاريخ؟

بدأت الشعبوية في القرن الـ19 كحركات احتجاجية ضد النخب الاقتصادية والطبقات السياسية، خاصة بين المزارعين. ثم تحولت إلى تيارات سياسية تتحدث باسم "الشعب الحقيقي" في مواجهة من يُنظر إليهم كممثلين للنخبة.

وفي القرن الـ20، برزت قيادات شعبوية تمزج بين الخطاب الوطني والسياسات الاجتماعية، مع اعتماد كبير على الزعامة الفردية. وقد تراجعت فترةً بعد الحرب العالمية الثانية ، لكنها عادت في الثمانينيات مع تصاعد العولمة والتقشف الاقتصادي.

أسباب صعودها في العصر الحديث

لم يكن صعود الشعبوية في السنوات الأخيرة مفاجئًا، بل هو نتيجة لتراكم أزمات طالت حياة الناس بشكل مباشر. فالكثير من الدول واجهت صعوبات اقتصادية، وتورطت في صراعات سياسية وعسكرية، كما تضرّرت بفعل أزمات كبرى مثل الأزمة المالية العالمية عام 2008.

هذه العوامل أثرت على دخل الناس، وقللت من فرص العمل، خاصة للفئات المتوسطة والفقيرة.

في المقابل، بدا النظام الدولي الذي يُفترض أن يساعد على حل الأزمات وكأنه غائب أو غير قادر على التدخل بفعالية. بل إن كثيرين رأوه جزءًا من المشكلة، لا من الحل.

مع الوقت، تفاقمت مشكلات أخرى مثل الفساد، وتراجع الخدمات، وعدم المساواة. وأمام هذا كله، شعر كثير من المواطنين أن صوتهم غير مسموع. وهنا جاءت الشعبوية كخيار بديل، لأنها تُخاطب الناس بلغتهم، وتَعِدهم بإجابات قريبة على أسئلتهم الملحّة، حتى لو لم تكن هذه الوعود دائمًا واقعية.

اللغة التي يستخدمها الخطاب الشعبوي

يعتمد الخطاب الشعبوي على لغة بسيطة وسهلة الفهم، بعيدة عن التعقيد والمصطلحات النخبوية. وغالبًا ما يُقسّم المجتمع إلى "الناس العاديين" من جهة، و"الجهات الأخرى" التي يُقال إنها لا تفهمهم أو لا تمثّلهم.

القادة الشعبويون يتحدثون بلغة قريبة من الشارع، ويستخدمون شعارات مباشرة وجذابة مثل: "نحن أولًا"، "استعادة الكرامة"، أو "الشعب هو من يقرر".

وهذا الخطاب يركّز على مشاعر الإحباط أو الغضب من الوضع القائم، أو الحنين إلى ماضٍ أفضل. ويُقدَّم الزعيم الشعبوي كشخص مختلف عن السياسيين التقليديين، أقرب إلى الناس ويفهمهم أكثر.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

في كثير من الأحيان، يكون هذا الخطاب هجوميًا، ويحمّل مسؤولية الأزمات لأطراف محددة، مثل السياسيين أو الإعلام أو حتى جهات خارجية. كما يرفع سقف التوقعات من خلال وعود سريعة وكبيرة، لكنها تفتقر غالبًا إلى خطة تنفيذ واضحة.

وباختصار، يجذب الخطاب الشعبوي الناس من خلال بساطته وتأثيره العاطفي، لكنه في المقابل قد يُبَسِّط المشكلات أكثر من اللازم، ويُهمّش النقاشات المعمّقة حول الحلول الواقعية.

كيف تنظر الشعبوية إلى الاقتصاد؟

ترى الشعبوية أن الاقتصاد يجب أن يخدم المواطن العادي أولًا، لا الشركات الكبرى أو الأسواق العالمية. لذلك ترفض السياسات التقليدية وتطرح وعودًا بسيطة مثل خفض الضرائب، رفع الأجور، دعم الفقراء، وخفض الأسعار.

وهذه الإجراءات تكسبها شعبية سريعة، لكنها قد تُرهق ميزانية الدولة وتزيد العجز إن لم تُنفذ بحذر.

وتفضّل حماية المنتجات المحلية بفرض رسوم على الواردات وتشجيع الصناعة الوطنية، ما يُرضي الناس، لكنه قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراجع التنافس والاستثمار.

كما تشكك الشعبوية في المؤسسات المالية المستقلة مثل البنوك المركزية وتدعو إلى "استعادة السيطرة الاقتصادية" بقرارات داخلية بعيدًا عن التأثير الخارجي.

وببساطة، تستخدم الشعبوية الاقتصاد لكسب التأييد الشعبي، لكنها كثيرًا ما تُهمِل التوازنات المالية الدقيقة، مما يجعل سياساتها محفوفة بالمخاطر على المدى الطويل.

الفرق بين الشعبوية اليمينية والشعبوية اليسارية في الاقتصاد

تختلف الشعبوية في توجهها الاقتصادي حسب الموقف السياسي:

* الشعبوية اليمينية تركّز على القومية، أي إعطاء الأولوية لمصلحة الدولة والمواطنين، وتدعو لحماية الصناعات المحلية بفرض ضرائب على السلع المستوردة، وترفض الهجرة لحماية سوق العمل، وتعارض الاتفاقيات الدولية التي تُقيد حرية القرار الاقتصادي. وعلى خلاف التيارات اليمينية التقليدية التي تؤمن بحرية السوق، فإن الشعبوية اليمينية لا تمانع من تدخل الدولة لحماية الاقتصاد الوطني.

* الشعبوية اليسارية تهدف إلى تقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وتدعو إلى فرض ضرائب أعلى على الأثرياء والشركات الكبرى، وزيادة الإنفاق على الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم. وتنتقد العولمة، لأنها ترى أنها تخدم الشركات الكبرى وتُهمل الطبقات الضعيفة.

ورغم هذا الاختلاف، تتشابه الشعبويتان في استخدام خطاب عاطفي مبسط، وطرح سياسات سريعة لكسب التأييد الشعبي. هذه السياسات قد تبدو مغرية على المدى القصير، لكنها غالبًا ما تفتقر للاستدامة، وتؤدي إلى ضعف الثقة في مؤسسات الدولة وخلق اضطراب اقتصادي طويل الأمد.

ما تأثير الشعبوية على الاقتصاد والسياسة؟

تمثل الشعبوية ظاهرة ذات أثر مزدوج على الاقتصاد والسياسة. فمن جهة، تُسلّط الضوء على أزمات حقيقية يعاني منها المواطنون، مثل الفقر وتراجع الخدمات، وتدفع الأنظمة القائمة إلى مراجعة سياساتها والتجاوب مع الشارع.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

لكن من جهة أخرى، تعتمد على وعود سريعة قد تفتقر للدراسة، مثل خفض الضرائب أو الإنفاق المفرط، مما يؤدي إلى عجز مالي وتذبذب في بيئة الاستثمار.

ويؤدي الخطاب الشعبوي، الذي كثيرًا ما يُشكّك في مؤسسات الدولة، إلى إضعاف الثقة بها. لذا فإن استمرار الشعبوية دون توازن اقتصادي ومؤسسي يعرض الاستقرار العام لخطر حقيقي على المدى البعيد.

ما الجوانب الإيجابية التي قد ترافق الشعبوية؟

رغم ما تحمله الشعبوية من أخطار سياسية واقتصادية، فإن لها بعض الآثار الإيجابية في حالات معينة:

* فهي تسهم أحيانًا في لفت الانتباه إلى قضايا حقيقية يعاني منها الناس، مثل الفقر، والبطالة، وتراجع جودة الخدمات العامة، وغالبًا ما تكون هذه المشكلات قد أُهملت من قبل الحكومات.

* كما تدفع الشعبوية بعض الحكومات إلى مراجعة سياساتها، والتفاعل مع مطالب المواطنين، مما يساعد على كسر الجمود السياسي وتحفيز التغيير.

* بفضل لغتها المباشرة والبسيطة، تشجع الشعبوية الناس على الاهتمام بالشأن العام والمشاركة السياسية، حتى وإن رافق ذلك شيء من الانقسام داخل المجتمع.

وباختصار، يمكن اعتبار الشعبوية، في بعض السياقات، رسالة احتجاج من فئات مهمّشة تطالب بنظام اقتصادي أكثر عدلًا، وقد تفتح الباب لإصلاحات حقيقية إذا تمت مواجهتها بمسؤولية وهدوء سياسي.

لكن رغم هذه الجوانب الإيجابية، فإن الشعبوية لا تخلو من آثار سلبية خطيرة، خاصة على الأمد البعيد، وهو ما سنناقشه في الفقرة التالية.

الآثار السلبية للشعبوية على الاقتصاد

* إضعاف استقلال المؤسسات: تتدخل الحكومات الشعبوية أحيانًا في عمل البنوك المركزية والمؤسسات المالية، مما يضعف مصداقيتها ويزيد من أخطار التقلبات الاقتصادية وتآكل قيمة العملة.

* عجز في الميزانية: لتأمين الدعم الشعبي، قد يتم توسيع الإنفاق أو خفض الضرائب دون تمويل كافٍ، مما يفاقم العجز ويؤدي إلى تراكم الدين العام وتأجيل الإصلاحات الضرورية.

* الحمائية والعزلة الاقتصادية: فرض الرسوم الجمركية ورفض الاتفاقيات التجارية قد يرفع الأسعار، ويقلل المنافسة، ويحد من فرص التصدير.

* بيئة أعمال غير مستقرة: تؤدي القرارات المفاجئة والتغييرات المتكررة في السياسات إلى قلق المستثمرين وهروب رؤوس الأموال.

* تراجع مستوى المعيشة: السياسات غير المتوازنة تؤدي إلى التضخم وتراجع القوة الشرائية، مما ينعكس سلبًا على حياة المواطن.

* تباطؤ النمو الاقتصادي : تشير الدراسات إلى أن الدول الشعبوية تسجّل تراجعًا في الناتج المحلي للفرد بعد 10 إلى 15 عامًا من تطبيق هذا النهج.

* ضعف الثقة الدولية: السياسات غير التقليدية تُفقد الدولة ثقة الأسواق العالمية، مما يرفع تكلفة الاقتراض ويؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني.

* تسييس القرار الاقتصادي: يُستخدم الاقتصاد أحيانًا كأداة لكسب الشعبية، بدلًا من الاعتماد على دراسات واقعية وخطط مدروسة.

* تجميد الإصلاحات: الخوف من رد الفعل الشعبي يدفع الحكومات إلى تأجيل إصلاحات هيكلية مهمة، كرفع الدعم أو إصلاح التقاعد.

* زيادة الفساد أو المحسوبية: تُمنح المناصب أحيانًا بناءً على الولاء السياسي لا الكفاءة، مما يُضعف الأداء المؤسسي ويشجع الفساد.

* تهميش الخبراء: تُقلل الشعبوية من دور المتخصصين، مما يؤدي إلى إقصاء الرأي المهني في صنع السياسات الاقتصادية.

يمكن اعتبار الشعبوية، في بعض السياقات، رسالة احتجاج من فئات مهمّشة تطالب بنظام اقتصادي أكثر عدلًا، وقد تفتح الباب لإصلاحات حقيقية إذا تمت مواجهتها بمسؤولية وهدوء سياسي.

كيف تؤثر الشعبوية على علاقات الدول في السياسة الدولية؟

تمتد آثار الشعبوية إلى العلاقات الخارجية، حيث تُفضّل الحكومات الشعبوية التركيز على السيادة الوطنية بدلًا من التعاون الدولي، مما يُغيّر من موقع الدولة في العالم ويُضعف حضورها في النظام الدولي .

وترى هذه الأنظمة أن العولمة كانت سببًا رئيسيًا في التراجع الاقتصادي، وتآكل الصناعة، وفقدان الوظائف. لذلك، تتجه إلى الانسحاب التدريجي من منظومة العولمة، وتُعيد ترتيب أولوياتها لصالح الداخل، على حساب التعاون الدولي.

هذا الانغلاق لا يقتصر على الاقتصاد، بل يمتد إلى السياسة الخارجية، ويؤثر على علاقات الدولة وتوازناتها الإستراتيجية من جهة:

* إضعاف التعاون الدولي: تميل الحكومات الشعبوية إلى الانسحاب من الاتفاقيات الدولية أو تعطيلها، خاصة تلك المرتبطة بالتجارة، البيئة، أو الهجرة، مما يربك النظام العالمي القائم على التعددية والعمل الجماعي.

* توتر العلاقات مع الحلفاء: يُفضّل الخطاب الشعبوي أسلوب المواجهة والاتهام، مما يؤدي إلى تدهور العلاقات مع الحلفاء التقليديين، ويُقلّل فرص بناء شراكات مستقرة.

* العزلة الدولية وتراجع النفوذ: بمرور الوقت، تفقد الدولة الشعبوية مكانتها في المؤسسات الإقليمية والدولية، مما يقلل من قدرتها على التأثير في القرارات العالمية ويُضعف صوتها في القضايا الكبرى.

تشكك الشعبوية في المؤسسات المالية المستقلة مثل البنوك المركزية وتدعو إلى "استعادة السيطرة الاقتصادية" بقرارات داخلية بعيدًا عن التأثير الخارجي.

هل الشعبوية تهديد أم فرصة؟

رغم آثارها السلبية الاقتصادية، وتحدياتها على المدى الطويل، فإن الشعبوية هي نتيجة طبيعية لمسار طويل من السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي راكمت الفجوة بين المواطنين ومراكز القرار.

وعندما تُهمل احتياجات الأفراد وتتراجع الثقة بالمؤسسات، يميل كثيرون إلى تبنّي خطابات بسيطة ووعود مباشرة، حتى إن بدت غير واقعية أو محفوفة بالمخاطر.

وقد ساعدت الأزمات المتلاحقة، من أزمات مالية إلى توترات سياسية ونزاعات إقليمية، في تسريع صعود التيارات الشعبوية إلى مواقع التأثير. لا لأنها قدّمت بالضرورة حلولًا أفضل، بل لأنها تلامس توق المواطن العادي إلى من يفهمه ويمثّله.

فالمواطن العادي لا يشغله كثيرًا تعقيد السياسات الاقتصادية أو تفاصيل النقاشات، بقدر ما يعنيه أمر واحد: كيف سيوفر قوت يومه، ويؤمّن مستقبل أسرته، ويعيش بكرامة في ظل ظروف مستقرة.

إن وصول بعض الحركات الشعبوية إلى صنع القرار اليوم يعكس بحث الشعوب عن بديل يُنصت لصوتها.

ويبقى السؤال مفتوحًا: هل تمثّل الشعبوية بديلا طويل الأمد، أم أنها رد فعل ظرفي لأزمة أعمق؟

والجواب سيتوقف على قدرة النظام الدولي على قراءة هذا التحول بدقة، والتفاعل معه بإصلاحات واقعية تُعيد التوازن بين تطلعات الشعوب ومتطلبات الاستقرار.

المصدر:

الجزيرة

المصدر:

الجزيرة